КОГДА ГОРОД СПАЛ

(Воспоминание о землетрясении)

О печально-знаменитом Ашхабадском землетрясении 1948 года я слышал от взрослых в детстве. О том, как за одну ночь подземной стихией был разрушен целый город, под стенами и крышами домов которого погиб каждый третий житель. Это было страшно, это было жутко. От отца я также узнал, что во время Ашхабадского землетрясения у командующего Среднеазиатским военным округом И. Е. Петрова погиб сын Юрий. Молодой офицер, подполковник, фронтовик. Он пал не от стихии, а от пули мародёра, во время проверки документов. Смертельно раненый Юрий, при отправке в Ташкентский военный госпиталь, скончался в самолёте. Иван Ефимович был уважаемым человеком в городе, ему все сочувствовали в связи с гибелью сына: «От вражеской пули не погиб, а от какой-то мрази… Эх!»

Так эхо жуткого Ашхабадского землетрясения тронуло и наш город: русскоязычная часть Ташкента в те годы была небольшой, жила дружной семьёй и боль одного человека часто становилась общей.

Об этой же трагедии туркменской столицы только с другим сюжетом рассказал мне при нашем знакомстве в 1964 году Роберт Мнацаканов. Поэт. Раеискатель, поклонник Франсуа Вийона и портвейна №26, этакий богемный денди, с неисправимой заветной мечтой «найти потерянный блеск слова». Роберт был уроженцем Ашхабада. Ему было десять лет. Он хорошо запомнил ту кошмарную ночь: как домашний любимец кот Барсик не давал ему спать – метался по комнате, громко мяукал, скрёб когтями о ножки тахты, стягивал зубами простыню… В конце концов, хлопчику надоели непривычные капризы кота, и он пинком выдворил Барсика в сад. Дальше Роберт смутно запомнил отдалённый гул, скрежет, грохот… Будто невидимый и злой богатырь ломал кости гигантского доисторического животного. Он так и не понял – сон это был или страшная явь…

Роберта откопали дед и соседи. Спасла его тахта, под которой невесть каким образом оказался мальчик. От дома остались груды кирпича, а из живности – кот. Он будто виновато тёрся шёрсткой о ноги своего юного друга. Только повзрослев, Роберт понял, почему так неспокойно вела себя животинка в ту тревожную ночь.

С тех пор Мнацаканов носит в себе какую-то неискупленную вину перед кошачьими. В его квартире постоянно живёт какой-нибудь усатый-полосатый с типовой кличкой «Барсик».

Я и не подозревал, что после того воспоминания поэта, пройдёт всего два года, и я тоже почувствую на себе полной мерой «дыхание» разбушевавшейся подземной стихии, правда, не такой разрушительной, как в Ашхабаде, но всё же, всё же…

Сейсмические толчки в Средней Азии явления частые – особенно весной, реже – летом, и ещё реже – зимой. Я, как и многие туркестанцы, с детства привык к ним до памятной даты…

У каждого человека есть вехи, которые делят его жизнь на «до» и «после», как, например, женитьба или замужество. Но есть более глобальные события – война, крупное стихийное бедствие. И если первое всё же предсказуемо, то о втором – никто не знает, когда оно произойдёт.

Для меня такой вехой явилось ташкентское землетрясение. Нет, мне не надо восстанавливать его в памяти. Оно живёт во мне – сколько бы ни минуло лет. Расскажу по порядку о том, что мне запомнилось.

В ту пору я работал токарем на тепловозоремонтном заводе им. Октябрьской революции (ранее Кагановича – наркома путей сообщения), что находится за Ташкентским вокзалом на улице Червякова. Добираться от Кукчи до работы мне было не близко. Ездил я обычно одним трамваем №8, а если его не было долго, садился на одиннадцатый, доезжал до Хадры, пересаживался на троллейбус №1 и он доставлял меня до работы. С работы часто возвращался этим же маршрутом.

В утренние и вечерние часы пик, общественный транспорт, как обычно, был переполнен. Пассажиры штурмом брали открытые двери по принципу «кто успел, тот поспел», занимали сидячие места, ну, а кому они не доставались, впритирку, толкая друг друга локтями, держались за поручни. Салоны набивались под самое «больше нельзя». А водители троллейбусов, чтобы как можно больше взять людей, шли ещё и на хитрость: разгоняли свой транспорт и резко тормозили. Так они «утрамбовывали» пассажиров. Раздавалась естественная негодующая брань на разных языках, где даже понятное всем «онайнински» могло померкнуть перед другими синонимами. А водителю – хоть бы хны: потому что «пилян надо делать».

Если пассажирам такая вынужденная езда была в тягость, то для карманников воистину «праздник». Особенно в дни аванса и зарплаты.

Однако я по мере возможности старался избегать подобные часы пик. Для этого выходил на час раньше из дома. Завод работал в две смены – дневную и ночную. Когда мне нужно было среди недели сделать какие-либо свои дела: встретиться с друзьями, съездить на рыбалку и т. п., я просил мастера цеха Петровича всегда строгого, но, в общем-то, добродушного мужичка средних лет, по прозвищу Магарыч, поставить меня в его ночную смену. Тогда следующий день был свободным, и я мог распорядиться им как хочу. Но тут передо мной возникала одна «щепетильная» преграда: мне было семнадцать лет, а по КЗоТу работать в ночную смену разрешалось строго с восемнадцати. Петрович изображал на морщинистом лице хмурость, но, после недолгих моих уговоров, обречённо резал ребром ладони по невидимой ленточке: «Ладно, так и быть! Только не забудь про магарыч…»

«Магарыч» в устах Петровича олицетворял не «борзых щенков» в виде четвертинки и – боже упаси! – зелёной трёшки за оказанную услугу, чем иногда грешили другие мастера, а просто доброе расположение.

Поначалу я трудно привыкал к новому рабочему коллективу, где было немало моих сверстников после ПТУ и учившихся, как и я, в вечерней школе, опытных рабочих, передававших с охотой свой слесарный и токарный опыт молодёжи. Тогда это было в порядке вещей, и я постепенно, воистину права поговорка «стерпится – слюбится», втянулся в новую атмосферу: к гулкому цеху, к старому своему токарному станку «ДИПу», что означало «Догоним и перегоним»: страна работала в таком темпе!

Магарыч говорил, что во время войны на этом станке изготовляли снаряды и, бывало, положив руку на станину, по-отечески просил меня: «Ты уж, ну это, аккуратней будь со стариком!»

На станке я вытачивал из тяжёлых чугунных болванок-заготовок, которые доставлялись на автокаре из литейного цеха, поршни для тепловозов. Мне нравилось, как острый резец, будто в горбушку, врезался в чугун и сизая стружка, остужаемая эмульсией, дымясь, сползала вниз. Я чувствовал запах металла – влажный и горьковатый, так схожий с весенней землёй, когда рождаются злаки. Я тоже был неким творцом и свидетелем, правда, другого рукотворного таинства – рождения новой детали, и это меня вдохновляло. Встречая на вокзальных путях тепловозы, я не без мальчишеского тщеславия, наливался вполне взрослой гордостью: «А ведь там может быть деталь, выточенная моими руками!»

Все эти чувства потом переплавлялись в поэтические строки. Не давая остыть чернилам, я несся, сломя голову, в заводскую многотиражку «Гудок Красновосточника». Крепко сбитый, как бочонок, редактор, в прошлом фронтовик, Владимир Александрович Моисеев, пробежав близоруко по тетрадному листку со стихами, иронично хмыкал: «Оставь…».

А через неделю-другую стихотворение, напечатанное в газете, читали друзья по цеху.

При заводе имелась столовая, буфет, где, за символичную цену, можно было вкусно и сытно пообедать. Я предпочитал буфет: там, в полулитровой банке покупал обжигающее какао, полбулки свежего «железнодорожного» хлеба, который считался лучшим в городе (мама часто просила: «Захвати после работы буханочку!»), и двести граммов докторской колбасы со снежно-блещущими крапинками сала.

Был свой клуб, библиотека, художественная самодеятельность, неплохой оркестр, спортивная секция, футбольная команда. Всем этим руководили люди неравнодушные, знающие своё дело.

Доезжая до вокзала, где жизнь кипела днём и ночью, я добирался до работы пешком – отсюда уже было недалеко: подняться на перрон, свернуть направо, пройти мимо камеры хранения, где принимали и выдавали пассажирам багаж, затем свернуть налево и через железнодорожные пути спуститься к заводу, к проходной, о которой в замечательном фильме «Весна на Заречной улице» пелось, «что в люди вывела меня».

Не знаю почему, но именно этот отрезок пути мне особенно врезался в память: то ли запахом деревянных шпал, пропитанных креозотом и замешанном на ветру предстоящих странствий, то ли людской сутолокой и голошением горьких прощаний и радостных встреч, то ли всем тем, чем жива сокровенная душа человека. Нет, эту тайну я так для себя и не постиг. Но остались и живут во мне до сих пор, как занозы, три «вокзальные» картинки, хотя их в жизни было много – печальных и весёлых. Первых, увы, больше.

Взять хотя бы эти.

1953 год. Солнечный осенний перрон. Мы – отец, мама, я и братишка Женька, в ожидании подачи состава, провожаем в армию старшего брата Сергея. Вдруг в равномерный гул прощальных голосов, родительских наставлений, советов, сокровенных слов любимых, врывается залихватский перебор русской гармошки. Сам собой образовывается круг, появляется усатый старичок-гармонист, явно под хмельком, а рядом с ним – женщина средних лет, в длинном платье и строгом кителе, ярко блещущем орденами и медалями. Женщина проголосно рассыпает озорные частушки и неестественно на скрипучих ногах пытается плясать. Я с мамой стою рядом. Мы, вместе с зеваками, захваченные внезапным зрелищем, дружно хлопаем. Потом мама тянет меня в сторону и украдкой смахивает слезу.

– А почему у тётеньки скрипят ноги? – спрашиваю я.

– Это протезы, – объясняет мама. – А ноги – тётенька оставила на войне.

Больше я не задавал вопросов, но всю жизнь мысленно благодарил незнакомую женщину-фронтовичку, при воспоминании которой, многие мои неприятности становились пустяками.

Непонятным, но ранимым оказался другой эпизод на этом же перроне, когда я уже работал на заводе. Вечером, возвращаясь со смены, меня привлекла незнакомая иностранная речь, по южному звонкая, солнечная, раскованная. Слова – «Деметра» (мать сыра земля), «Маргиана» (прародина)… Большая пёстрая толпа провожающих суетилась возле одного вагона, совала в открытые окна пакеты, свёртки, мешочки невесть с чем. Кто-то кого-то по-русски просил навестить чью-то могилку, передать приветы родным, друзьям, соседям… Женщины, не скрывая чувств, ударялись в плач. Когда состав тронулся, эти же провожающие, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, тугой волной двинулись за вагоном и исчезли из моих глаз вместе с погасшим зелёным огоньком семафора в конце перрона.

Так я оказался невольным свидетелем возвращения первой волны греков-политэмигрантов на свою прародину.

Третий случай, который буквально потряс меня, произошёл возле камеры хранения, не у дверей, а внизу на широкой, хорошо просматриваемой площадке. Я шёл на работу. Город только просыпался. Редкий транзитный люд, позёвывая, гулял вокруг вокзала.

Вдруг справа от меня послышалась властная команда. Показались солдаты с крупными немецкими овчарками и ровный строй не в ногу шагающих людей, одетых в одинаковые шапки и телогрейки с номерами. Я сразу догадался: это были зэки, их куда-то этапировали. Пожилые, средних лет и совсем молодые. Мне они показались почему-то беззащитными и послушными под дулами автоматов. А ведь, наверняка, среди них находились убийцы, воры, мошенники, казнокрады… Мне стало не по себе, комок подкатил к горлу, ибо всё равно оставалась какая-то жалость – люди же. Может, среди них есть невинно осуждённые. Хотя один киногерой говорил, что все люди, попав за решётку, считают себя таковыми.

Но вот снова раздалась громкая команда. Зэки, выстроившиеся на открытой площадке, разом присели на колени, окружённые краснопогонной охраной и грозными овчарками, готовыми на любое движение, вцепиться мёртвой хваткой.

Я на минуту, как в оцепенении, застыл перед этой жуткой для меня сценой. Рука в куртке автоматически нащупала пачку папирос «Памир», который «курит весь мир», как шутили курильщики. Вообще-то, я никогда не курил, но мне нравилось носить с собой папиросы и, чтобы казаться взрослее, я угощал ими друзей. Какой меня чёрт дёрнул на этот дерзкий поступок, до сих пор не пойму, но я вытащил из кармана пачку «Памира» и бросил её сидящим. Тут же, конопатый солдатик направил на меня автомат и цыкнул сквозь зубы:

– Пшёл вон, салажонок!

Всю смену на работе этот случай не выходил у меня из головы.

25 апреля 1966 года я приехал на завод, как всегда, без опоздания. На проходной сдал свой пропуск вахтерше – тучной, улыбчивой тёте Кате. Прошёл во 2-й механический цех, огромное кирпичное здание. Мой станок стоял возле большого светлого окна, напротив которого, в двадцати метрах, находился кузнечный цех с таким же окном, как у меня. В дневную и особенно в ночную смену мне хорошо были видны в него языки огня и слышались гулкие удары тяжёлого молота. Со многими рабочими и мастерами я был хорошо знаком. Знал, кто и за каким станком стоит. Некоторые люди были известными и уважаемыми, не только в цеху и на заводе, но и в республике. Их показывали по телевизору, о них рассказывали по радио, про них писали в газете. Таким известным человеком у нас в цеху считался Герой Социалистического Труда, токарь Адыл Кадыров, для нас просто Адыл-ака, седоусый, в постоянной выцветшей тюбетейке-ферганке. Он ежемесячно перевыполнял план, рабочее место содержал в идеальном порядке, а станок свой называл уважительно: «Папашка-ошпаз», то есть «Папашка-кормилец».

Адыла-ака, всегда ставили в пример, нам, молодым.

К слову, до «армейской» молодёжи в цеху было немало. Назову тех, кого помню: Алик Кузнецов, Вася Пономаренко, Юлдаш Адхамов, Ринат Фатхуллин… Русские, украинцы, узбеки, татары. Воистину интернационал! Токаря, фрезеровщики, слесаря. Многие из нас были комсомольцами, а комсоргом Оксана Тарасевич, приехавшая из Белоруссии к родственникам в Ташкент. Так и оставшаяся здесь. Молодая, симпатичная девушка, «натуральная» блондинка. Работала она крановщицей, легко и грамотно управляла мостовым краном, который держался на металлических рельсах, проложенных по стенам цеха. Мостовой кран позволял поднимать и переносить из одного конца цеха в другой тяжёлые заготовки и детали. Стальной крюк опускал и поднимал их на любую высоту, при этом он перемещался по всей поперечной длине крана.

Мы всегда чувствовали над собой «присутствие» мостового крана, бесшумно скользившего над нами. Тех, кто зазевался или оказался под грузом, Оксана предупреждала включением сирены: техника безопасности работала на «отлично»!

В ту памятную дату мы работали с Оксаной в ночную смену. Шумели станки, мостовой кран подносил и уносил детали. Я стоял у своего «ДИПа», налаживал резцы: старые затупились. Спать совсем не хотелось. Думал о завтрашней встрече с Робертом Мнацакановым. Он обещал составить мне компанию в библиотеку имени Навои в читальный зал. Помочь найти старые издания по Туркестану. Там у него работала знакомая библиотекарь.

Иногда ко мне подходил Магарыч. По-отечески интересовался, как идут дела, нужна ли помощь… Весело махал рукой Оксане: «Не дивчина – ягодка! Был бы холост, обязательно бы женился на ней…» – цокал языком и направлялся к своему станку.

В открытое окно веяло предрассветным холодком, когда я закручивал очередную «болванку». И тут вдруг почувствовал через деревянный настил под ногами сильный толчок. Я даже не понял, что это. В ту же секунду справа налево по всему цеху прокатился мощный скрежещущий гул. Словно кто-то невидимый попытался испытать на прочность стальной каркас цеха. Погас свет, остановились станки.

На противоположной стороне в окне кузнечного цеха в горне маленький огонь раскачивался и прямо на глазах вырастал в огромное пламя. Или это мне показалось со страха? В те же мгновения мне вспомнились – будь они неладны! – слова отставника-майора, проводившего у нас ежемесячно в Красном уголке занятия по гражданской обороне: «При вспышке атомной бомбы, ложитесь на землю, лучше в какое-нибудь углубление, и закройте голову руками…»

Я уже хотел было воспользоваться его советом, перемахнуть через открытое окно и лечь на дно сухого арыка, проходившего там. Но тут в жуткой, насторожённой тишине, сверху раздался, как мне показалось, спокойный и даже удивлённый голос Оксаны, с тягучим белорусским «а»:

– Мальчики, что там, авария?

При этих словах я почувствовал себя посрамлённым перед своей минутной трусостью. Каково бы потом мне было смотреть в глаза этой симпатичной девушки, почти моей ровесницы? Ведь она, там, наверху одна и совсем беззащитна…

– Это не авария, Оксаночка, – крикнул Магарыч. – Землетрясение! Спускайся вниз, – и пошёл включить рубильник.

Снова загорелся свет, но как-то тускло, неверно… Заработали станки, однако Магарыч первым почувствовал в толчках что-то тревожное и серьёзное. Он собрал всех рабочих вместе и, обсудив обстановку, разрешил нам идти по домам. Я быстро убрал свой станок и скорым шагом направился в душ. Только разделся, и тут повторно внизу и вверху заходило ходуном. Лампочка под потолком заплясала, замигала, но не погасла. Правда, от этого мне не стало легче. Стало ещё страшнее: быть заживо похороненным в замкнутой комнатёнке четырьмя бетонными плитами. Как и другие рабочие, я не стал испытывать судьбу, стремительно оделся и покинул цех. Здесь, под открытым небом, я остановился, перевёл дыхание и почувствовал себя в относительной безопасности. Весна по среднеазиатским меркам была поздняя. Вишни, сирень, клумбы с розами и тюльпанами возле цехов только-только начинали расцветать. Не смотря, на раннее утро, в природе чувствовалась пасмурность. Едва уловимо в воздухе пахло серой и извёсткой. Над дальними крышами строений, водокачками и электролиниями в хмари проблёскивали розовые полоски, похожие на зарницы. Потом о них я прочитаю в газете: «Над городом полыхало зарево не горящих пожаров. Говорят, есть такое явление при разрушительном землетрясение». Нет, «розовые полоски» не были для меня мистикой, скорее – злым знаком. На сердце стало ещё тревожнее: как там, дома, мама, отец, братишка Женька, старший брат Серёжа? Не случилось ли с ними – тьфу, тьфу! – что-то страшное? Я ускорил шаги. Однако мой глаз, против моей воли, упорно пытался выявить или разглядеть вокруг разрушения, чтобы самому определить силу подземной стихии. Но таковых явных примет, к счастью, не встретилось. Только неподалёку от рабочей столовки у небольшого скверика, где стоял памятник вождю мирового пролетариата, я невольно остановился. Недавно в своей заметке, опубликованной в заводской многотиражке, я писал, что этот памятник, один из первых в Ташкенте В. И. Ленину, был открыт в 1924 году на территории Главных железнодорожных мастерских. Выполненный в виде пирамиды из паровозных колёс, поршней, рычагов и регуляторов, он символизировал ход истории, революционных преобразований, как в романе Катаева «Время, вперёд!». Завершал конструкцию гипсовый бюст вождя, вскоре заменённый скульптурной фигурой. Памятник В. И. Ленину был назван патетично «Первому машинисту революции».

В то разрушительное утро он предстал передо мной в жалком виде: гипсовая голова Ильича, не выдержав подземных толчков, свалилась с плеч и лежала на асфальте. Пожалуй, это и было на территории завода самым заметным разрушением. Возможно, были и другие. Просто их я не увидел. Забегая вперёд скажу, что бронзовую фигуру вождя установили не скоро.

Рабочие сосредоточенно и молчаливо, как и я, тянулись к проходной.

На вокзале возле троллейбусного круга было малолюдно, как и машин. Город начинал просыпаться. У памятника четырнадцати туркестанским комиссарам из чаши всё так же полыхал «вечный огонь». В холода возле него, как сказали бы сейчас, постоянно тёрлись бомжи, «слетавшиеся» со всей страны перезимовать в «город мира, дружбы и тепла». Зябко, толкаясь, они грелись у «вечного огня». Бомжей постоянно разгоняла милиция, пока власти Ташкента не догадались установить вместо чаши высокий факел. Бомжи исчезли: разъехались по родным местам. Площадка у величественного монумента обрела торжественный вид, где по праздникам принимали школьников в пионеры.

Наконец, к остановке, мягко шурша шинами, подкатил совершенно пустой троллейбус №1. Это был «мой»! Несколько пассажиров, в том числе и я, «прокусив» в компостере четырёхкопеечный абонемент (плата за проезд) уютно устроился возле окна, а сердце так и колотило у самого горла: домой, домой! Скорее домой! Но известно: троллейбус – не такси… Он совершил медленный полукруг по привокзальной площади и выехал на улицу Тараса Шевченко. Отвлекаясь от плохих мыслей, я внимательно стал вглядываться в знакомые и любимые «черты» родных улиц, где каждое дерево, каждый дом, каждый киоск, памятной зарубкой отпечатались во мне, став с годами сердцевиной. Всё хотелось увидеть: не пострадал ли шибко город от землетрясения? Его толчки действительно были сильными. В былые годы я таких не ощущал. Об этом же вполголоса говорили пассажиры, по виду значительно старше меня.

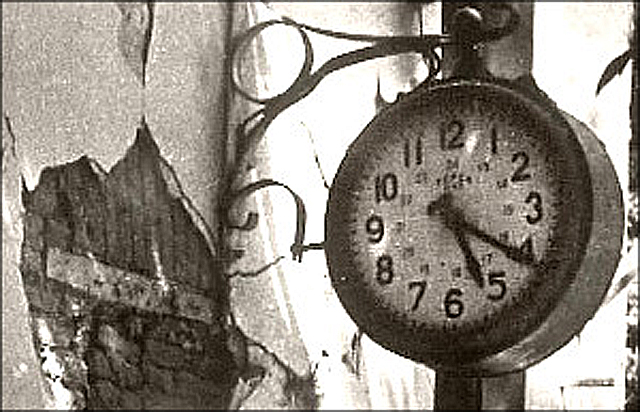

Позади остался военторг. Там с первой моей получки я купил себе болгарский костюм, а маме – китайскую косынку. Остались позади и мост через Салар, Дворец железнодорожников, троллейбусный парк, суворовское училище, музей искусств… На остановках пассажиры почти не встречались. Ух, и лениво же просыпается город. Троллейбус напоминал мне медлительного «экскурсовода». А возле знаменитых курантов он и вовсе остановился: сорвалась дуга… Зато я увидел под курантами разбитые стёкла. Всё здание с фасада, было «оцеплено» верёвкой, увешанной тряпицами, предупреждающими о его аварийности. Рядом ходили два милиционера. Пожилой дворник отчаянно по-самурайски размахивал куцей метлой: собирал в кучу мусор. Каждое его движение было отмечено злостью на стихию, что пришлось встать раньше обычного, и прибавилось лишней работы, к тому же под присмотром стражей порядка. А меня опять обуяло совсем иное воспоминание.

Вот я в новом болгарском костюме, тщательно побритый, благоухающий мужским одеколоном «Шипр» и с букетом лучистых астр, стою под курантами и жду встречи с бывшей одноклассницей, разумеется, первой красавицей. И час проходит, и два. Не пришла. Терпение моё трещит по швам, и я с горечью отправляю звёздный букет в урну, а тут навстречу мне – Мнацаканов, словно непорочный ангел… Улыбается щербатым ртом: ты что, мол, нарядный такой, как тульский пряник? Неохотно объясняю сложившуюся ситуацию. «Брось, юноша, грустить, – успокаивает друг. – Не к лицу это настоящему мужчине. Пойдём на «Пятак». Я угощаю!»

За дешёвым «портвешком» Роберт, как обычно, подвывая, начинает читать своё коронное стихотворение: «Поэтам достаются потаскухи…» Моё нутро решительно протестует: есть же пушкинское «Я помню чудное мгновенье», блоковская «Незнакомка» и ещё много прекрасных стихов других поэтов. Уж, у них-то совсем другое отношение к любимым. Я незаметно встаю из-за столика и ухожу, теряясь в толпе. Мне и без мнацакановских стихов грустно.

Троллейбус трогается с места: снова возвращает меня в тревожный рассвет, и я приникаю к окну. Плавно обогнули сквер, деревья – огромные дубы и липы в два-три обхвата. Они ещё не густо оперились листвой, и мне сквозь них хорошо видна одинокая гранитная голова Маркса, по-народному «Карлы Марлы», «Лохматого». Так и просили, бывало, таксиста: «Подбрось до Лохматого!» И он без лишних слов понимал, значит, до сквера – «сердца города». Позади остался окружной дом офицеров (ОДО). Красивое здание дореволюционной постройки с уютным зелё-ным парком, с дорожками, посыпанными красным песком, с фонтанчиком, украшенным скульпту-рой девушки с веслом, под которой в зеленоватых струях плавали белые блюдца лилий. Там, в небольшом летнем кафе, в креманках подавалось обалденного вкуса мороженое – сливочное и пломбир, а для гурманов – особо приготовленное по-гречески кофе. По просьбе отдыхающих юркие официантки приносили холодное «Советское шампанское» или местное сухое вино «Саяки», «Баян-ширей», «Ок мусаллас», со значительной наценкой, оправдывая это тем, что спиртные напитки у них распивать нельзя. Вечерами в парке играл военный духовой оркестр. Звучала музыка Шопена и Штрауса, марши, мазурки… В хорошую погоду музыка слышалась за многие километры. По определённым дням недели танцплощадка собирала молодёжь со всего города.

Фото с сайта: dubki.freeland.ru

Бог ты мой, да о чём это я опять? Всего лишь полтора часа назад произошло такое сильное землетрясение… Сильное? Я ехал по улице Академика Сулеймановой, ранее носившей название Воронцовского проспекта, улиц Сталина и Братской, но пока не заметил никаких больших разрушений. Может быть, они есть, но «внутри» самого города, а не по маршруту, по которому я еду… Так размышлял я. Но вот троллейбус возле технической библиотеки делает поворот вправо, где останавливается, и я вижу «сцену»: напротив окна, где я сижу, в десяти шагах – небольшой глинобитный домик. Половина фасадной стены, разделённой входной дверью, обрушена на тротуар. На улицу вынесен холодильник «Орск», пара стульев, картина и ещё какой-то скарб. Возле дома на лавочке сидят благообразные старичок в кителе и старушка в тёплой кофте. Видимо, ждут кого-то. Рядом суетятся соседи, возбуждённо беседуют между собой. Именно с этого места я уносил в сердце не бездушный, наполненный якобы мистической философией «Чёрный квадрат» Малевича, а вполне реальный «чёрный квадрат» обрушенной части дома и, возможно, чьей-то судьбы, которая станет общей раной для горожан. Тревога во мне нарастала и усиливалась.

Троллейбус, выехав на улицу Зелёную, повернул налево. Справа замелькали – школа милиции, известная недобрыми слухами Кашгарка, Урдинский мост через Анхор. О, река детства многих туркестанцев: глинисто-жёлтая – ранней весной и бирюзово-зелёная – летом!

Мои наручные часы «Победа» показывали – семь утра. Улицы становились оживлённее. Зачастили машины, автобусы, трамваи. Замелькали люди: кто на работу, кто на учёбу. Не было никакой паники и сбоя в выработанном ритме большого города. Но всё равно в лицах, в походке моих земляков ощущалась скрытая тревога, напряжение, кои случаются после сильно пережитого стресса.

На Хадре троллейбус №1 поворачивал в сторону Искиджувы, а мне надо было домой, на Кукчу, и я, перейдя дорогу, пересел на трамвай №11, почти пустой. Зато встречный транспорт был полон. Люди с окраин ехали в город на заводы и фабрики, учебные заведения…

Теперь перед моими глазами замелькали из окна справа – трамвайный парк (Таштрам) с закопченными стенами и крышей. Поблёскивающий стёклами «Книжный пассаж», где я бывал нередким гостем, за ним – Проектный институт, медресе Кукельдаш: на его стенах с весны и до осени между кирпичных щелей на зелёных прутиках цвели белоснежными звёздочками каперсы, превращаясь в мини-арбузики. Осталось позади двухэтажное здание – филиал: то ли политеха, то ли ТаШГУ… Возле его дверей, когда я ходил на Октябрьский рынок (базар «Чорсу»), постоянно толклись студенты. Промелькнула, уходящая под глубокий каменный мост-виадук таинственная для меня, бурливая и грязная круглый год, речка Чаули.

Вскоре трамвайный путь, ведущий на Выставочную к новому корпусу ТашГУ, свернул налево в сторону Кукчи к одной из четырёх частей старого города, где люди до революции занимались, в основном, кожевенным, сапожным, ткацким и другими ремёслами. Замелькали ветхие построй-ки-кибитки из сырца и пахсы, без окон, с низкими калитками, чередующиеся с добротными дома-ми. Магазинчики, лавочки кустарей, чайханы с неизменными хаузами – небольшими водоём-чиками, иногда чистыми, но чаще заиленными. Одна из трамвайных остановок так и называлась – «Сассик хауз». Дословно эти слова с тюркского можно перевести, как «протухший водоём». Там же находилась чайхана с дурной славой, в которой курили коноплю, по-местному – анашу. Иног-да в знойные дни в открытые окна вагонов прорывался её запашок.

Наконец, остались позади последние остановки: «Шапоизд», «Аклан», а с ними вместе больничка, детская библиотека, несколько аккуратных двухэтажных ведомственных домов, огороженных со стороны улицы высокими металлическими прутьями…

Весь этот путь я внимательно вглядывался в строения – старые и новые, пытаясь рассмотреть какие-либо разрушения, но кроме непривычных зигзагообразных вертикальных трещин в стенах и провала в одном ветхом дувале, неподалёку от аптеки, я не увидел.

А вот и – Кукча, конечная остановка! Несколько ранних пассажиров вместе со мной покинули вагон. Часы показывали: 7.30 утра. Возле трамвайного кольца уже было людно: кукчинцы спе-зшили в город и на местный базарчик: сюда на рассвете казашки с Назарбека привозили в бидо-нах и вёдрах свежие молочные продукты: катык (кислое молоко), каймак (сметану), творог… Стихия стихией, а жизнь продолжала оставаться жизнью.

Фото с сайта: proza.ru

Было пасмурно, не смотря на конец азиатского апреля. Асфальтированная дорога до моей махал-ли «Илгор» оставалась привычно-спокойной, вдоль которой свежими листьями по-детски лепета-ли высоченные тополя. С дворов ветерок доносил аппетитные дымки очагов: хозяйки готовили на углях и дровах (газ был редок) обед. Самые прилежные келины (невестки) в цветастых платьях и лёгких шальварах с отороченными понизу тесьмой с кисточками, подметали вениками дорожки у калиток.

Строения здесь были плановыми, добротными, из жжёного кирпича и сырца, иногда вперемежку, многокомнатными, с двориками: виноградниками и фруктовыми деревьями. Под ними располага-лась глиняная супа или тахта, накрытые циновками или старыми паласами: здесь с весны до осени хозяева завтракали, обедали, отдыхали, в знойные ночи – спали.

И опять, опять я не встретил никаких разрушений. Шли навстречу соседи, знакомые. Я обменивал-ся с ними приветствиями, спрашивал: «Сильно тряхнуло?» Одни отвечали: «Ой, не спрашивай, будто сам не знаешь!» Другие суеверно сплёвывали: «Шайтан, наверно, под землёй разбушевал-ся…» Третьи коротко благодарили Всевышнего: «Слава Аллаху, пронесло!»

Наконец, я вышел на свою улицу – Джар-арыкскую! В дословном переводе «Овражный ручей». Правда, так она называлась в 50-е годы, ближе к 60-м её переименовали в улицу «Маориф», то есть «Образования». Обязывающее название, хотя на нашей улице жили люди самых разных специальностей и призваний – учителя, артисты, аптекари, врачи, сапожники, священнослужите-ли, арбакеши и даже один прокурор… Основными жителями, конечно, были узбеки, но с ними рядом двор об двор как-то естественно уживались – русские, татары, украинцы, бухарские евреи, марийцы, уйгуры, дунгане… Всяк говорил на своём языке, но вопреки нынешним догмам либе-ральных «плювачей», всё-таки всех объединял «могучий и великий» – Русский. И никто не спорил: чей язык главней.

Сердце застукало сильнее и я ускорил шаги, когда издали показался родной дом с железной крышей, построенный отцом и старшим братом Сергеем. Возле зелёной двери под белым номер-ком №48 я остановился, перевёл дыхание, и рука автоматически потянулась к «пуговке» звонка, но дверь… сама распахнулась. Передо мной предстала мама, ещё не старая и первые сединки не «стушёвывали» симпатичные черты её лица. Видимо, она давно ждала сына, переживала. Мама обняла меня, спросила:

– Ну, как ты там, не страшно было?

– Щуть, щуть! – пошутил я, хотя это была неправда. – А как вы?

– Люстра под потолком сильно громыхала, –сказала мама. – Разбилась вдребезги хрустальная ваза, а с полки попадали твои книги…

– Ладно об этом, сами-то как? – поинтересовался я.

– Нормально, – улыбнулась мама. – Сергей уехал на работу.

Брат работал электриком, так же далеко, как и я, только на Авиационном предприятие имени В. П. Чкалова (по-народному на 84-м заводе), на территории «Б», что на улице Лисунова.

– А как отец, Женька?

– Спят пока…

Проходя в дом, я заметил на стене, где стояла лестница, ведущая на чердак, трещину. Она стре-мительно летела от фундамента вверх и расходилась там чёрточками в стороны, напоминая мне неразборчивую подпись. Этот «автограф» поставленный землетрясением потом напоминал о себе долгие десятилетия. Однако незначительная трещина оказалась пустяком, когда я увидел в хозяй-ственной постройке часть обрушившейся стены во двор к соседям, воскресив во мне, как копию, ту самую картину на троллейбусной остановке на улице Академика Сулеймановой напротив технической библиотеки. Только там были люди. И сейчас укрепилась во мне истина: как же поверхностно моё впечатление о случившемся землетрясение!

Возле разрушенной постройки, булькая, протекал светлый арык, по берегу его кустился малин-ник, там росла низкорослая слива-дичок. В её густых ветвях каждую весну гнездился чёрный дрозд, задолго до рассвета он рассыпал чарующие трели. Наблюдательная мама заметила, что именно сегодня наш певун почему-то не солировал, но с оглушающим стрёкотом носился по саду и не давал спать. Под его стрёкот и дрогнувшую землю мама с отцом, растормошив спящих Женьку и Сергея, в чём были, выскочили во двор. Захлопали соседские двери, калитки, заметался в окнах свет, забрехали собаки, заплакали дети… Так и простояли полураздетыми на прохладном и сыром воздухе, пережив и переждав первый и второй толчок, родители с Женькой и Сергеем. Только потом, когда относительно кругом всё успокоилось, они с опаской и с осторожностью вошли в дом.

После рассказа мамы о пережитом, мне почему-то расхотелось завтракать. Я ополоснулся под умывальником и отправился спать. Правда, перед этим завёл будильник на двенадцать часов дня.

– Зачем? – спросила мама.

– У меня в обед встреча, – сказал я. – Хотим пойти с Робертом в библиотеку.

– Может, сегодня не надо?

– Мы заранее договорились.

Не мог же я из-за стихии подвести друга? Дружба – сильнее!

В назначенное время мы встретились с Робертом у пельменной, что находилась возле театра кукол. Место для старых ташкентцев знаковое, как сказали бы верующие, намоленное: на месте пельменной до революции располагалась колокольня Иосифа-Георгиевского храма, первой церкви Ташкента.

Видок моего старшего друга, жившего тогда на массиве «Высоковольтный» у кольцевой дороги, был заметно помятый, усталый, видимо, после бодуна. Обменявшись рукопожатием, я спросил:

– Тяжело, Роб?

– Немного приплохело.

Мы взяли две порции пельменей (Роберт зачем-то прихватил пару пустых стаканов), и сели за свободный столик под декоративным деревцем. На столике стояли графинчик с разведённым уксусом, свежая горчичка, перец – чёрный и красный, соль, хлеб. Раньше всё это было бесплатно. Роберт вытащил из левого внутреннего кармана пиджака бутылку портвейна №26. Молча, зубами откупорил горлышко, разлил по стаканам. Так же, молча, без всякого тоста мы выпили.

– Роб, – сказал я, – что-то мы сидим, как на поминках. Расскажи, как тебя тряхануло ночью?

– Как, как? Был на дне рождения у друга, ну, бухнули, – начал вспоминать друг. – Домой приковы-лял в полночь. Выпустил кота на улицу «на поиски объекта своего желания». Я же тебе рассказы-вал, что он у меня неисправимый гуляка-блудяшка. Для него март – круглый год!

Да, я видел мнацакановского Барсика, с дымчатой шубкой и с огромными задними причинда-лами. Роберт с гордостью демонстрировал их гостям, словно это не кот, а он являлся обладателем таких достоинств, и уважал Барсика. Бывало, сам оставался голодным, но для кота непременно покупал на Алайском базаре и ливерку, и рыбьи головы.

– Ну, уснул я без задних ног, – продолжал рассказ Мнацаканов, –а перед рассветом слышу смутно, что кто-то тарабанит кулаками и лупит ногами в дверь. Встал еле с постели, доплёлся до двери, открываю, а там – сосед. Стоит в пижаме и чуть ли не матерится. «Уйми своего «яйценосца», –брызжет слюной. – Орёт, как сумасшедший, царапается в твою дверь, спать не даёт, весь подъезд переполошил». Я смотрю по сторонам, но Барсика нигде не вижу, только слышу, как он с улицы отчаянно мявчет. Дай, думаю, погляжу, что с ним, и позову домой. Вышел в подъезд, в чём был, в трусах и тапочках, и вдруг, как тряханёт! В Ашхабаде-то я не чувствовал как, мальцом был, спал, а тут прямо под ногами земля дрогнула, уши, словно ватой заложило. Когда стихло, раздались крики. Свет замигал в окнах, народ повалил из подъездов – сонный, рассеянный, напуганный, не врубятся, что произошло… Я-то сразу включился: землетрясение. Стал оглядываться, искать глазами кота, но Барсика нигде не было. Послушал, послушал разговоры соседей, как и я, полураз-детых, о случившемся, и побрёл обратно в свою хатенку. Захожу в полуоткрытую дверь, а там, в коридоре – кот! Сидит и вылизывает подмышку. Когда только успел прошмыгнуть? Увидел меня, подскочил и стал сердито бодать мои ноги, «ругать», что я не сразу вышел за ним, – Роберт разлил по стаканам остатки портвейна и спросил меня: – А ты-то как сам?

Я тоже поделился своими впечатлениями пережитого. В одном наши мнения сходились: никаких крупных разрушений мы не увидели.

После пельменной и выпитого вина, мы отложили до следующего раза поход в библиотеку Навои. Вместо этого решили погулять по городу. Прошли мимо кинотеатра «Искра», «Молодая гвардия», ранее – «Хива». Здания оставались целыми и невредимыми. Двинулись дальше по главной «русскоязычной» улице города Карла Маркса до сквера революции. Вокруг деловито мелькали ташкентцы. В их лицах не наблюдалось особой трагедии: ну, тряхануло и тряхануло… Атмосфера, как и прежде, казалась будничной. Работали магазины, спорттовары, гастроном, фотоателье… Возле русского драматического театра имени Горького театроманы с интересом изучали на щите репертуар труппы на май месяц. На улице Пушкинской у Главпочтамта мы с Робертом расстались.

Таким осталось в моей памяти землетрясение 26 апреля 1966 года, сила которого в эпицентраль-ной зоне была, как сообщали газеты, около 8 баллов, магнитуда (М) 5,3, а зона максимальных разрушений – 10 км. Тогда же было отмечено 8 случаев смерти и госпитализировано 150 человек.

Фото с сайта: mytashkent.uz

Повторные колебания земли продолжались в течение 1966 по 1968 г. Сейсмосводки тех лет зарегистрировали, что наиболее сильные афтершоки, интенсивностью 6-7 баллов произошли 9 и 24 мая, 5 и 29 июня, 4 июля 1966 и 24 марта 1967 года. О разрушительных последствиях не хочется повторять официальные данные, скажу только о своём ощущение.

Да, город трясло. Скоро после первых толчков на улицах появились палатки. На помощь Ташкенту из России и со всех республик Советского Союза потянулись составы со стройматериалами, тех-никой, строители… Мощные бульдозеры, трактора, несколько танков, выполнявших «роль» тарана, казалось, помогали не людям, а стихии. Поспешно рушили денно и нощно крепкие здания (особенно в центре столицы) с незначительными повреждениями, которые могли бы простоять ещё десятки лет. Стоят же до сих пор в районе Дархан-арыка и в других местах дома довоенной и дореволюционной постройки, правда, некоторые с контрфорсами – кирпичными подпорками, поставленными тогда же, на случай новых толчков. Вместе со старыми строениями стали исчезать русские символы городского уюта, артефакты – таблички на домах с «ятями», кольца на столбах для коновязи, названия улиц, дорогих сердцу туркестанцев, другие памятные приметы европей-ской культуры. Город постепенно превращался в рукотворные руины, которые потом были запечатлены на многочисленных фотографиях, публиковавшихся в газетах и журналах… Многие старожилы уезжали. Над Ташкентом висела пыль, но у меня в горле першило не от неё, а от другого: прощания с чем-то дорогим и неповторимым.

После службы в армии я не вернулся на завод, как и некоторые ровесники по цеху, а стал работать в газете. Но потом долгие годы, почему-то всегда весной, я вспоминал свой токарный станок «ДИП», добрейшего мастера Петровича по прозвищу Магарыч, землетрясение и симпатичную крановщицу Оксану Тарасевич. Это она подарила мне тогда на всю жизньне отвагу, а нечто большее…

Николай КРАСИЛЬНИКОВ, Москва.

Для “RA NY”

Фото с сайта: https://dik103y8nzf0u.cloudfront.net