ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАНОРАМА

https://www.edu.severodvinsk.ru/

https://www.edu.severodvinsk.ru/

Александр Евсюков

Прозаик, критик. Родился в 1982 году в городе Щёкино Тульской области. Выпускник Литинститута. Публикации прозы и критики в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Наш современник», «Роман-газета», «День и ночь», «Нева», «HomoLegens» и др.; сборниках прозы «Крымский сборник. Путешествие в память» («Книговек», 2014), «Крым. Я люблю тебя» («Эксмо», 2015); газетах «Литературная газета», «Литературная Россия», «Вечерняя Москва». Проза переведена на итальянский, армянский, болгарский и польский языки. Победитель российско-итальянской премии «Радуга» (2016); победитель (3 место) премии «В поисках Правды и Справедливости» (2018); Первого международного литературного тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018). Обладатель диплома и Золотого диплома IX Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в номинациях «Проза» и «Славянское литературоведение» (2018). Автор книги рассказов «Контур легенды» (М. «Русский Гулливер», 2017). Живёт в Москве.

Только мы двое

рассказ

Вечером от прогретой майским солнцем земли, чуть подрагивая, поднимался лёгкий пар. Филин присел на сложенные в штабель кирпичи, укрытые толем, и нежился в закатных лучах, чуть обдуваемый свежим ветерком. Только теперь, расслабленно свесив ноги и задумчиво почёсывая зудящую подмышку, он окончательно укреплялся в мысли, что ему удалось-таки пережить зиму. Эта мысль оказалась такой необъятной и непривычно радостной, что её трудно было уместить в голове.

А потом он заметил этих двоих. В тени у подъезда они коротко переговаривались и явно кого-то поджидали. Попробовал припомнить, видел ли он их за каким-нибудь делом в другой одежде, но не смог. Наверно, память его подводила. Они на Филина не взглянули, да и какое им могло быть до него дело?

Он посидел ещё, потом осторожно спустился со штабеля и, чуть припадая на левую сторону, доковылял до крайнего бака, на котором ржавчина проступала сквозь облупившуюся краску. По вечерам оттуда всегда можно было выбрать несколько неразбитых бутылок, если же повезёт, иногда попадались и более ценные штуки.

А потом в переулке появилась она. В её походке было что-то от школьницы, которую неожиданно отпустили с продлёнки. Она двигалась плавно и невесомо, и от этого казалась намного моложе своих лет. Вот её он точно здесь не видел. Проходя мимо мусорных контейнеров, она скользнула по нему взглядом. Тень неловкости за себя мелькнула в обветренной Филиновой душе. Но, замерев на секунду, он поспешно нагнулся, отодвигая к самому краю сучковатую доску.

– Э-эй, шмаруха, а ну стой…

Услышав и поняв, что в пустом переулке этот странный оклик может относиться только к ней, женщина не кинулась бежать, как попытались бы другие, даже не ускорила шаг. Она резко, но не торопливо развернулась, как будто встречая судьбу, и приготовилась бороться, пока не оставят силы.

Двое приближались. Поняв, что догонять её не придётся, они переглянулись и пошли медленнее, почти вразвалку. Женщина смогла их рассмотреть: один – долговязый и тощий, в потрёпанной кожаной куртке, другой – приземистый, налитой, в трениках и низко надвинутой бейсболке. Похож на бывшего спортсмена, только с округлым брюшком. Вместе эти двое напоминали комическую пару. В других обстоятельствах она едва ли удержалась бы от улыбки. Но не сейчас, когда вокруг никого.

Тощий нарочно отстал на шаг и сместился к правому краю щербатого асфальта. Треник заходил чуть слева, с ухмылкой обнажая скол на переднем зубе, и протягивая руку:

– Гони сюда…

Женщина замерла, а потом ударила на выдохе с коротким замахом. Кажется, так ее учили когда-то в юношеской секции самообороны. И теперь она отбивалась: сумкой, кулаком, ногой, целясь между ног. Стремительно, как на перемотке, в памяти пронёсся тот давний – между школой и институтом – случай в лесопосадке, когда она со всей яростной дури отходила несостоявшегося насильника сорванными трусами по его ошалевшей морде. И он вдруг опомнился, с покрасневшим лицом бормоча свои нелепые извинения, помог ей собраться, отряхнул накидку, подал стопку учебников с налипшей грязью на обложках и даже смущенно проводил через пустырь до освещённой улицы.

Но эти двое были настроены серьёзно, их со следа не собьёшь. Сосредоточенно сопя, её стукнули по голове, так что перед глазами запульсировали розовые пятна. Сумку резко дернули из рук, и оттуда всё посыпалось и зазвенело. Она решилась толкнуть одного – легче будет того тощего, чтобы он помешал другому, и сразу во весь дух устремиться до поворота, а там уже люди, освещение, магазины. Там её увидят и спасут. Она отступила на шаг, чтобы оттолкнуться, и вдруг услышала, как каблук подламывается, и поняла, что нога предательски скользит, и никто уже не даст ей подняться, и теперь навсегда только эти двое, и заорала во весь голос. Что-то острое и неотвратимое тускло блеснуло у тощего в руке. Сзади оглушающим эхом завопила сигнализация дряхлой иномарки.

– Завали хлебало, сука, – прошипел треник, размахиваясь, чтобы выключить наконец эту бешеную бабу.

И тут же сбоку раздался треск. Сучковатая доска переломилась от удара. Долговязый нелепо проплясал несколько шагов и неподвижно рухнул рядом с женщиной лицом вниз. Его напарник отпрянул, закрываясь руками.

– Ты чё, бомжара? – сипло выкрикнул он, но за свирепым нахрапом сквозанул страх. Треник вдруг остался один, а тот, кого он считал никчемным отбросом, не стоящим внимания, стоял напротив, решительно сжимая щепастый обломок доски.

– Отвали от нее, – глухо проговорил Филин.

– Подруга твоя, что ли? Ну, тогда извини. Братана заберу только?..

Филин отступил на шаг в сторону, пропуская, и в этот момент противник сорвал с головы бейсболку и швырнул ему в лицо. Тут же схватил за грудки и резким толчком повалил в грязь. Доска отлетела в сторону. Они пихали друг друга короткими тычками. Грабитель в трениках брал весом и уже оседлал нежданного заступника.

Женщина высвободилась из туфлей. Немедля бежать, спасаться, пользуясь спасительной передышкой. Туда, туда, на освещённую улицу, где всё привычно и надёжно, к дому с уютной квартирой. А они пусть разбираются сами.

Филин, оглушённый ударами, с прижатой к асфальту рукой, ворочался снизу. Влекомый какой-то беспощадной силой, он с угрюмой решимостью рванул с места – и вписался во всё это. Дублёная кожа уже не спасала. Он оттолкнулся ногой, пытаясь выползти, выскользнуть, но вдруг почувствовал, что удары стихли и на нём никого уже нет. Затихшая было сирена иномарки снова истошно взвыла.

– Очнись, очнись уже, – Филина трясли за рукав.

– Эй, вы там! Менты щас приедут, – раздался голос. Мужик в нелепом плаще поверх трусов и майки с лопатой наперевес топал от подъезда к верещавшей машине: – Кто мою пташку тронет, капец тому!

Филин перевернулся на четвереньки, встал и хромающей трусцой побежал, скрываясь за гаражами. Метров через двести он обнаружил, что женщина, спотыкаясь и тоже прихрамывая, спешила следом за ним. Он остановился:

– Куда? Иди назад. Приедут, заодно и этих повяжут.

– Я не пойду, – она замотала головой.

Филин потёр ушибленное плечо:

– Ладно. Берложка у меня тут недалеко.

Они сидели под навесом и слушали, как накрапывает дождь. Женщина убежала босиком. Филин достал из нычки облезлый кусок овчины и подложил ей под ноги. Расстелил самую чистую клеенку, но неистребимая вонь шла и от неё. Разжёг костерок из щепок и разломанного реечного ящика, потом ещё раз вгляделся в её лицо, обрамлённое растрёпанными светлыми волосами, будто проверяя смутную догадку.

– Ты в какой школе училась?

– В одиннадцатой…

– Ага. Тебя, что ли, Люда звали?

Она кивнула.

– Вспомнил. Ты старостой была. А я ушёл после девятого.

– Коля?.. – спросила она, испуганно всматриваясь в незнакомое лицо цвета запылённого кирпича, и тут же поправилась: – Нет. Лёша?..

– Был Лёша. Теперь меня Филином зовут.

Люда его почти не помнила и назвала наугад. Сколько лет-то прошло? Почти тридцать…

– Чего одна шла?

– Так…

…Муж передумал встречать её с корпоратива. Ты ведь сама дойдёшь, спросил как будто между делом. Легко, сказала. В самом деле, устал или не мог оторваться от компьютерной стрелялки. Будет совсем неудивительно, если он не заметит, что она не вернулась домой. И она вышла, ни с кем не попрощавшись, и поехала, но в троллейбусе тесно и душно, а так нестерпимо хотелось простора и ветра. Хотя какой простор в городе? Ну, хоть немного. Поэтому она нарочно сошла на одну остановку раньше. Не перепутала, нет. После шампанского было так легко идти, будто земли вовсе не касаешься. А потом эти двое…

– Задала ты им, – усмехнулся Филин.

– Ты тоже. Этого они совсем не ждали.

Филин со значением кивнул.

– Я один тут. Мало общаюсь. У меня сын был… есть. Тихий рос, послушный. А как во взрослую жизнь вышел, навешали ему ушлые дядьки лапши до самого пола. Что очень он толковый и будет у него через них свой бизнес. Он и поверил, пошиковал недолго, и остался в долгах, как рыба в сетке. Раз звонят в дверь и заходят три амбала. Как домой к себе, ничего не говоря. Главный закурил, а двое выносят от нас телевизор, холодильник и что там было. Это на первый раз, только и сказали, скоро навестим ещё. Жена молчит. Сынок в стенку вжался перепуганный… Но я-то! Когда входили бандюки сразу понял, что с ними и с тем, сколько сын им должен, мне не совладать. Не справился. Проблеял что-то невнятно и дверь за ними прикрыл. Эти двое, которые сегодня, шпана рядом с теми. Как же стыдно было, что ничего… А ведь думал о себе. Лучше думал. Сына срочно прятать пришлось, отправлять далеко и нарочно слух пустить, мол погиб сдуру… Перевирали потом по-всякому. Утоп, сгорел, разбился. И мы с женой горюем по нему. А я так в роль свою вошёл, так запил, что и, правда, ушёл в штопор надолго. И вот присела жена как-то возле меня, ругаться устала, глядела-глядела, да и залила душу целым стаканом. А на ноге у неё была родинка с полкопейки, так она её взяла и сковырнула. И не спасли потом. Деньги ушли на сына, часть долга погасить, а его упрятать понадёжнее. Да ещё похороны – и не стало квартиры. Вот так весело всё.

Он пошевеливал узловатой палкой тлеющие угли, украдкой потирая места ушибов.

– Как же ты? – прошептала Люда. – И в больницу не пойдешь?

– Кто меня там приветит? Не впервой. Заживёт, как на собаке.

– А эти? Будут тебя искать?

– Да ну. Кому я такой нужен…

– Кому-то же… – растерянно прошептала Люда, и совсем тихо: – мне…

Он замолчал, пережидая что-то внутри. Встал:

– Не надо этого…

И шагнул наружу, подставив лицо под дождь, отмываясь от всех этих месяцев.

– Надо…

Капли мерно барабанили по навесу.

Она прикрывала глаза и слушала. Затем положила его руку себе на колени.

– А у тебя там кто-то есть? – глухо спросил Лёша.

Люда подумала и сказала:

– Нет, наверно. Дочь давно выросла. А кошка меня любит меньше, чем его.

Она улыбнулась и утомленно прикрыла глаза. Он крепко сжал её руку.

…Вот всё и решилось. Люда осталась с ним. До утра. Потом до вечера и дальше.

Удивительно, что никто ее не искал. Окончательно осознав, что их ничего не держит, они выбрали день и вместе отправились в другой город. Вышли рано утром, сделав небольшой крюк – напоследок Люда решила посмотреть на окна бывшей своей квартиры на третьем этаже. Стояла и вглядывалась. Кошка мелькнула рыжим пятном на подоконнике. Белые цветки герани вздрагивали на сквозняке. Мужа она так и не увидела…

Она прикрывала глаза и слушала стихающий перестук дождя. Как это близко от нормального жилья и всё же будто в другой галактике. Филин глотнул огненной воды, чтобы тело отвлеклось от боли. И вскоре бессильно обмяк. Что-то привычно важное выдернули у него из-под ног и теперь он всё падал и падал, сначала кружась, как сухой лист, а потом тяжелея, прошибая самим собой непрочные перегородки, ударяясь, задевая какие-то невидимые ему выступы боком, плечом или коленом, раздирая кожу и ощущая только приглушённую боль…

– Что там? – сквозь сон ему почудился шорох.

– Не бойся, спи, – тихо и ласково ответила она. – Тут только мы двое.

Люда сидела над ним и с тоской смотрела в темноту. Там у неё жизнь. Которая считалась нормальной, с мужем в стрелялках, с вечно орущей кошкой и с дочкой по праздникам. Нет, не может она здесь остаться. Сбивчивым шёпотом напевала какие-то слова на мотив колыбельной, в отсветах углей глядя на его коричневое, но уже не запылённое, умытое лицо с трещинами на губах. Он дышал всё ровнее. Она наклонилась, прикрыв глаза, но тут же заставила себя открыть их. И поцеловала его в запекшиеся губы – сначала благодарно, а потом по-настоящему. Он ответил ей из глубины далёкого сна, но так и не проснулся окончательно, а когда она подняла голову, чего-то ожидая, даже захрапел.

Стало понятно, что он отпустил её. Дождь кончился. Люда тихо поднялась и пошла босиком под свежими омытыми звёздами медленно и благодарно.

Лодка Саныча

рассказ

Саныча к нам, первокурсникам Литинститута, подселили вечером, всего через полчаса, как третья койка в комнате освободилась. Так подкидывают надоевший хлам, о который устали спотыкаться.

Он вошёл после короткого стука с угрюмой усмешкой и, покачиваясь взад-вперёд, пробурчал невнятное приветствие. Из-за его спины маячило озабоченное лицо коменданта общежития. Тот внушительно кивал, подтверждая легальность данного вселения, а затем, не переступив порог, поспешно удалился. Саныч медленно дошагал до своего нового места и, задев тумбочку, подставил к ней потрёпанный жизнью чемодан.

— Я на две ночи, – то ли пригрозил, то ли успокоил он сиплым голосом. Уже неважно – до конца сессии нам оставалось всего два дня. Не дождавшись ответа, Саныч принялся напевать какой-то неведомый нам, но смутно напоминавший о блатной романтике мотив.

Мы с соседом Геной переглянулись, осознавая, что влипли. За неполную неделю своего пребывания в общежитии Саныч менял уже третью комнату. В Москву он якобы приехал по важным делам, но за всё прошедшее время дальше крыльца никуда не выходил и ни разу не брился, так что щетина на впалых щеках торчала иглами седого дикобраза. Мутным бледно-серым взором он с вызовом впивался то в одного, то в другого собеседника. Успев разменять седьмой десяток, на каждое несогласие непременно вскидывался в боксёрскую стойку. Это могло произойти в коридоре, за столом в комнате или у плиты общей кухни. Доносился неизменный боевой хрип: «Кто на меня?» Правда, эта его стойка была дырявой и едва ли могла защитить от прицельных ударов, если бы кто-то всерьёз решил их нанести.

Однако до драки так до сих пор и не дошло. Тщедушные мальчишки от прямых конфликтов ускользали, а крепкие мужики успокаивали друг друга и аккуратно, с уговорами отводили Саныча в сторону. Боевой хрип прекращался, Саныч позволял угостить себя, чтобы затем, уже «на свои», продолжить ожесточенно напиваться. Среди ночи входил в комнату и, в темноте добравшись до своего места, ничком валился на койку.

Вот и настала наша с Геной очередь. Гена был старше меня и из-за угловатых очков взирал на Саныча с откровенной неприязнью, очень свойственной тем, кто в недавнем прошлом сам отличился на алкогольном фронте. Теперь у него наступил период продолжительной и, кажется, прочной завязки. А тут – будто подставили зеркало, где то и дело отражаются твои былые безобразия.

Находиться поблизости от Саныча оказалось тяжело и мне. Угар первых дней сессии, громогласное веселье встреч всех со всеми и бессонные посиделки закончились, казалось, ещё в прошлую историческую эпоху. Они сменились азартом сдачи экзаменов при крайне избирательных знаниях по каждой дисциплине. Только Саныч, как игрок, выпущенный в важнейшем матче на замену, не думал останавливаться. Гнул свою линию. И каждый раз при мысли о нём, во мне пробуждалась широкая палитра чувств от непонятного уважения до брезгливой жалости.

— И надо было Ромкиной маме сейчас заболеть? — сокрушались мы о спешном отъезде нашего третьего соседа-однокурсника. Вспоминали, как весь вечер после вселения нам с Геной и Ромкой пришлось заниматься сбором и выносом мусора из всех углов комнаты. Как шуршал целлофан, трещали грязные картонки, пованивало тухлятиной. По слухам, до нас здесь проживали строители. Когда всё окончательно вынесли и вымели, остались чистота, простор и прохлада. Но вот вселили Саныча, и появилось стойкое ощущение, что весь тот мусор закинули к нам обратно.

С девушками Саныч заговаривал охотнее и в свою фирменную стойку обычно не вставал. Напротив, он оправлял свитер с неясным уже рисунком и наставительным голосом сообщал, что начал писать, когда никто из нас ещё не родился. Его творческий путь был ознаменован двумя тонкими книжками в мягких потрёпанных обложках, вышедшими в незапамятные для молодёжи годы. Никто, даже самые дотошные книжные черви, никогда о них не слышали. Однако он предъявлял ветхие экземпляры с видимой гордостью, чем нередко наводил даже большее смятение, нежели своими боксёрскими замашками.

Поздним вечером одногруппница Таня, вцепившись в меня на лестничной клетке, возбуждённо зашептала тонким голосом прямо в ухо, что всё, чего этот бич достиг в жизни – пшик. Ни-семьи-ни-детей-ни-нормальных-друзей-только-собутыльники-ни-человеческого-жилья-только-комнатёнка-в-коммуналке-ни-постоянной-работы-две-никчёмные-никому-не-нужные-книжонки-весь-итог. Он к тебе приставал? – спросил я. Таня резко замотала головой и продолжила. Всё, я решила – не буду больше писать, – она захлёбывалась от подступавших к горлу слёз. – Случайно сюда попала, правда, случайно, мне казалось – столичный вуз, интересные люди, будущее… Я же медсестра, насмотрелась на больных, новорожденных. Иногда они умирают, как ни спасай, что ни вводи. Об этом и написала, а тут… Так может закончить каждый!

Я стеснительно и неуклюже пытался её успокоить. Но дело было не во мне. Таня отмахнулась и, спотыкаясь о ступеньки, убежала в комнату. Через полгода приехала на сессию ещё раз, забрала документы и больше сюда не возвращалась.

Мы сдавали экзамены и важный зачёт из последних голодных сил. Головы пылали от напряжения, а я всё лучше понимал героя Гамсуна из недавно прочитанного романа. Лишний половник супа или кусочек поджарки в столовой казались спасением. Ради этого стоило состроить перед поварихой самый жалобный вид. Она напускала на себя строгость, но самых горемык всегда жалела и подкладывала добавку.

Субботнее утро. Почти все наши уже разъехались. Ни Гены, ни Тани, ни остальных. Блаженная тишина и пустота внутри и снаружи. Полная счастливая обессиленность, как у марафонского бегуна после финиша. Оставалось собрать вещи, заварить себе растворимой лапши, позавтракать, сообщить об отъезде и отправиться в путь. А ещё – купить подарок маме.

Когда я встал, Саныча на его койке не было. Прошёл по пустому коридору, умылся, настраивая себя на сегодняшние заботы. От родительского надзора я отказался категорически, сам собирался и ездил между городами, но пока это было в диковинку.

Вернулся в комнату – Саныча не было. Может, это и хорошо – не придётся прощаться с натужным сожалением. У меня оставались последние пятьсот рублей, в обрез на подарок и на дорогу. И ещё картонная карточка с одной поездкой на метро.

Я точно помнил, в каком кармане куртки лежала сложенная купюра, и решил перепрятать её поудобнее. Засунул руку и вдруг понял, что денег там нет. Почувствовав выступившую испарину, вывернул карман наизнанку, расправил каждую складочку и прощупал подкладку – ничего. Проверил другие карманы – пусто.

В отчаянии осел на койку. Так, Гена уезжал вчера одним из первых, я его провожал. У других не было возможности тут долго рыскать. А Саныч оставался тут всё время и ему, конечно, понадобились деньги на опохмел. Больше некому. Значит, ко всему прочему, он ещё и вор?.. Вор, способный взять последнее? Непереносимо. Его надо найти. И что сказать после такого позора человеку, который годится тебе едва ли не в прадеды? Зачем он до сих пор живёт? За этим вот? Козёл старый!

Я выскочил на поиски, даже не заперев комнату, и заметался по этажам. Людей в этот час встречалось мало, и никто не мог ответить ничего вразумительного. Коменданта я сегодня вряд ли найду. Милиция?.. Мобильные были тогда редкостью, однако мог пригодиться бесплатный городской телефон двумя этажами выше. А что им сказать? На кого заявлять? Я вдруг осознал, что не знаю ни фамилии, ни даже имени своего соседа, только отчество. Всё снова упиралось в коменданта — он должен знать.

Обежав всю общажную Ойкумену, я, задыхаясь, встал между этажами. Поглазев на металлические сетки, натянутые в пролёте, уныло побрел к себе. Плотно затворённая, дверь была приоткрыта.

На единственном в комнате шатком стуле возле стола боком сидел Саныч и отхлёбывал кофе из металлической кружки. Я внимательно на него посмотрел. В холодном оконном свете он был не похож на привычного себя – выбритый, трезвый, в опрятной одежде.

— Здрасьте, – пробормотал я.

— Проходи, – сказал он.

Я прошёл.

— Присаживайся.

Я присел на тонкую подстилку поверх ржавой сетки опустевшей койки.

— Ты знаешь, что он не утонул? – вопрос прозвучал как на экзамене.

— Кто?

— Сеня Курилов.

Я отрицательно мотнул головой, в которой с трудом сложились вместе фамилия знаменитого драматурга и столь фамильярная форма его имени.

— Тогда слушай. Я был с ним на озере. В той самой лодке. Сеня всегда был самый компанейский. Совсем не красавец, с виду – вылитый бурят. Но все бабы с ума от него сходили. Я был старше, у меня раньше вышла книга. Иногда похлопывал так вот Сеню по плечу и чему-то учил. А его настоящая слава ещё стояла на пороге.

Я попробовал вообразить их – молодых, переполненных неистощимой силой и бесконечным будущим.

— У нас на двоих была лодка. Ничего почти не было, а лодка была. Больше моя, но мотор покупал Сеня. Решили половить хариуса и раздобыть вина. Спустились к берегу, закинули снасти, столкнули на воду. Только рыбалка не задалась – штук пять рыбёшек. Обратно Сеня сел на руль, а я вперёд смотрел с носа. Надо было наоборот, не прощу себе, что не настоял. Но так ему хотелось самому порулить в своей штормовке и в широких мореманских ботинках. А ветерок казался лёгким, волны не было. Он посмотрел вот так в глаза и спросил: «Тебе что — жалко?» Я махнул – заводи. Так и полетели по воде на резвом моторе. Красотища кругом. Тут Сеня окликнул меня, попросил закурить. Повернулся, достаю пачку и сразу -удар, я в воде барахтаюсь, лодка перевернутая рядом. Хватаюсь за нее, она из рук рвётся. На топляк налетели, как бы я со спины разглядел? Вижу, Сеня плывет к берегу. Он одет легче, ору ему: «Сеня, плыви, плыви!» Сам вцепился в лодку намертво, одежды на мне много, до берега точно не дотяну. А там – люди видят нас. У меня ноги свело, руки как клешни растопырил. Сеня всё тяжелее плывет, но до мелкой воды близко. Вот он встал на ноги, приподнялся над водой и – всё…

— Так значит, утонул? – негромко спросил я.

Он резко мотнул головой, смерил меня взглядом. Для Саныча было важно, что его товарищ не утонул, не захлебнулся, не проиграл волнам или дистанции. Он как будто снова встал в эту свою нелепую защитную стойку. Не поднимая рук, внутри себя.

— Нет. Потом сказали, сердце остановилось. Перепада температуры не выдержало. Когда вытащили, лицо было совсем синее. Так не взаправду, что не верилось. Думал, его обязательно откачают и сам он за жизнь ухватится. Он мне снился потом – синим лицом улыбается широко во весь рот. Жутко. Совсем скоро его пьесы прогремели. Писали, что он гений, молодой и ранний. А у меня – всё кувырком. Он плыл в нашей… в моей лодке, столько всего хотел успеть. И вот – сплыл куда-то, на небо, наверно… А я бездарь остался. Уцепился за край и не отпустил, пока не дождался помощи. Многие пеняли мне за это, я их не виню.

Он шумно отхлебнул кофе и замолчал. А я вдруг почувствовал, как жёсткий каркас койки больно впивается в меня, но не пошевелился.

— Так и живу, – произнёс он, глядя повыше моей головы. — Нет, не как эту неделю. Я тоже писал, упорствовал, часами, ночами. Только редко когда что-то удавалось по-настоящему. Он был моложе, но как будто всё наоборот, и ты с ребячьими силёнками должен продолжить работу здоровенного мужика. Вырулить до берега. Вот, например…

Не глядя на меня, он прочитал одно стихотворение — сокровенную боль за внешней бравадой. Настоящее. Но, может быть, мне это показалось именно там и тогда. Память не удержала ни строчки.

— Это ваше? – робко спросил я.

— Ага, – рассеянно кивнул он.

— От души.

— Наверно, так. А знаешь, почему перо у писателей и у блатарей звучит одинаково?

Ещё один вопрос с экзамена по неизвестной мне дисциплине. Я не знал.

— Потому что перо, твоё или моё, тоже должно колоть в самое сердце.

Я не мог понять, почему он подвёл к этой странной морали?

— Ну, пойду я, пацан. Собирайся в свою дорогу. А сегодня и правда дела.

Он встал, накинул своё потёртое пальто, как-то необычайно легко подхватил собранный чемодан и вышел.

Слыша из коридора его затихающие шаги, я осознавал, что так и не спросил его о пропавших деньгах и уже не смогу ни догнать, ни выспросить. Не смогу, рот не откроется, а язык не вытолкнет нужные слова. Придётся выкручиваться непонятно как.

Я встал и принялся укладывать вещи, думая совсем не о вещах и не о предстоящей дороге. И собрал почти всё, когда сложенная вчетверо купюра вдруг нашлась во внутреннем кармане дорожной сумки. Я сел, ошеломлённый чудом. До сих пор не могу припомнить, когда именно туда её положил.

Ольга Шевчук

Родилась в Караганде. Окончила Ташкентский политехнический институт и ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького (1991). Училась в аспирантуре. Член Союза писателей СССР, Союза писателей России. Работала в издательствах, журналах, альманахах. Лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе международных. Автор 20 книг, среди которых повести и романы, стихи и поэмы. Стихи Ольги Шевчук переведены на болгарский, английский, польский, узбекский и др. языки. Живёт в Москве.

Поцелуй

рассказ

Всё дело было в поцелуе. Единственном, первом, и оттого неумелом. Это было короткое прикосновение губ – жёстких, сомкнутых в овал и словно затверделых. Целоваться с этим парнем ей больше не хотелось. И те чувства, которые она до этого испытывала к нему, вдруг померкли и угасли, – будто в костёр насыпали песка.

А потом были каникулы, и она уехала на два месяца в свой далёкий город. И уже там, совершенно неожиданно для себя, познакомилась с другим парнем. Он понравился ей с первого же взгляда. А когда поцеловал, и этот поцелуй оказался долгим, влажным, вкуснее любого мороженого, – мир вокруг неё закружился в вихре вальса Мендельсона. Хотелось целоваться непрерывно, целоваться всегда, всю жизнь, так упоительно было сладко. И не было ничего на свете лучше этих минут. И сразу забылось всё другое, что выглядело теперь невообразимо скучным… Спустя месяц на её безымянном пальце уже ликующе сияло обручальное кольцо.

Но оказалось, что, помимо сладких поцелуев, есть и другое измерение, в котором было гораздо больше составляющих и бесчисленное количество неизвестных, – совместная жизнь. И эта жизнь получилась вовсе не такой, как ей мечталось. Преобладающее место в ней заняли отнюдь не поцелуи, а стирки, глажки, уборки, мытье посуды, приготовление пищи и многое другое, бездонное по объему и рутинное по сути, вперемешку с учебой в вузе, зубрежкой информации, вычерчиванием чертежей и бесконечными ожиданиями. Это был сплошной калейдоскоп событий: радостных и мрачных, изматывающих и пустых.

Но она не унывала. Надеялась: ещё вся жизнь впереди! Трудности и нервотрепка – это временное, просто муж ещё не привык к мысли, что он уже не холостяк. Но ведь обещает, что исправится. Клянется, что любит! И она верила, слепо и свято, как верят дети в сказку со счастливым концом, ещё не понимая, что сказки так и остаются сказками.

А калейдоскоп жизни продолжал кружиться… К прежним, старым заботам, которых не уменьшалось, добавлялись все новые и новые хлопоты – особенно с рождением детей. Порой ей казалось, что на её плечи легла целая вселенная, хитро сброшенная на неё Атлантом. И она выдерживала непосильную ношу, терпела, в ожидании грядущих перемен. её все чаще стала согревать мысль, что где-то далеко-далеко, в другом городе, живет человек, который любит её.

Когда-то, в их светлой юности, он посвятил ей стихотворение, в котором были строчки:

Жить без тебя я не смогу,

Без глаз твоих, задумчивых и нежных…

И заканчивалось оно так:

Я верю, ты поймешь меня,

И мы пойдем по жизни рядом.

«Пожалуйста, не покидай меня», –

Я говорю тебе лишь взглядом.

«Если будет совсем невмоготу, – осторожно подкрадывалась мысль, – попробую его найти. Может, он до сих пор ещё ждет и надеется? Ведь он меня так любил!..»

Она жила одновременно в двух мирах: в будничном, сложном и изматывающем, и в мире своих нетающих грез – прекрасном, как воздух в сосновом бору. Там, в этом сосновом бору, она была желанной, там её любили. Такие чувства не иссякают, не утекают в вечность, поскольку они сами вечны.

Судьба, по-видимому, благоволила к ней, потому что однажды в её квартире зазвонил телефон – нетерпеливо, призывно, такой сигнал подавала только «междугородка». Она подняла трубку и… услышала его голос.

– Я узнал твой телефон от наших общих знакомых, – радостно говорил он, и в ушах у неё звенела музыка Штрауса. – Если хочешь, я приеду, и мы с тобой встретимся.

Он начал спрашивать, где она работает, кем. И ей пришлось сказать, что она инженер-программист, но у неё недавно родился второй ребенок, и она в отпуске по уходу за ним. На другом конце провода последовало напряженное молчание. И она поняла, почувствовала, как между ними внезапно выросла колючая преграда из терновника, и с каждой секундой эти колючие дебри становились все гуще и непроходимей. Тем не менее, они договорились о встрече. Она извелась в безумных приготовлениях, боясь хоть что-то упустить из вида, не спала всю ночь. Позвонив ранним утром, он сказал прерывистым голосом, что внезапно заболел и приехать не сможет.

– Я напишу тебе письмо. На почту. До востребования. Если ты не возражаешь.

Она обиженно положила трубку.

И вспомнила тот далекий день, когда видела его в последний раз.

Они учились в одном институте, но на разных факультетах. Их общежитские корпуса находились напротив друг друга, более того, из своего окна он видел её крыльцо. А она, выходя из своего здания, смотрела на его окно на третьем этаже и, как правило, они встречались взглядами. Он делал приветственный жест рукой и тут же спешил к ней, на ходу застегивая куртку.

Так было и в тот раз. Он вышел к ней, принялся расспрашивать, как прошли её каникулы. Она ответила, что прекрасно, и провела рукой по волосам, поправляя челку, упавшую на глаза. Кольцо сверкнуло, поцелованное лучами солнца. В этот момент к ней подскочили девчонки-однокурсницы.

– Можно поздравить?

– Конечно, – она продемонстрировала им свое колечко.

– Фотографии привезла? Покажешь?

Он развернулся и пошёл, ссутулившись, к своему общежитскому зданию, не проронив ни слова…

Сколько лет прошло? Семь? Ну, конечно, ведь ей уже двадцать пять.

Вскоре он действительно написал ей письмо и попросил выслать фотографии её детей. Приложил к письму оборванный листок бумаги. Это была записка, которую она когда-то написала ему, и уже совершенно не помнила о ней. Он предложил выслать ещё кое-что из своего архива памяти об их несостоявшейся любви. Но она ответила, что это слишком больно – получать такие вещи. Ведь это означает, что их знаки любви ему уже совсем не нужны, он уже больше не дорожит ими. Фотографий детей она не выслала. А потом вообще перестала отвечать на его письма: от них веяло пугающим холодом. А ей так хотелось, чтобы где-то по-прежнему жила сказка!

И не вырывала её с корнем, оставляла слабый росток. Знала, верила: когда-нибудь настанет день их встречи. Они встретятся, обязательно встретятся: ведь юность – это лучшее, что у человека есть. Чувства, рожденные юностью, чисты и непорочны, как мысли младенца. Они не увядают со временем, потому что они подлинны. Как подлинно небо, окружающее нас. Как подлинно солнце, дающее жизнь и тепло. Как подлинна вода, очищающая тело и душу.

А годы шли. Дети росли. Они были чудесной реальностью, которую она не променяла бы ни на какую другую, и которая спасала её от необдуманных поступков. А другой волшебной реальностью стали занятия творчеством, и она с удовольствием погружалась в выдуманный ею мир, в котором шла битва чувств, и доблестные рыцари непременно побеждали злых чудовищ, благородство одерживало верх над низменными страстями, а царицей бала выбиралась Любовь.

Она уже давно рассталась с мужем, потому что, как поняла, поцелуи желанны и сладки, когда есть уверенность в том, что они принадлежат только тебе и никакой другой женщине; а если это не так, то сладость трансформируется в горечь. И если при этом наслаиваются другие пласты, давящие на подсознание своим вопиющим уродством, то боль потерянных лет начинает преобладать над скупыми минутами счастья. И тогда воздушный шар, на котором ты летишь, вдруг неудержимо теряет высоту и все стремительнее несется к земле. И, чтобы не упасть, не разбиться, – а груз тянет вниз! – приходится сбрасывать непосильную ношу, с единственной мыслью: спасти себя и детей.

Потом она решила наверстать упущенное: получить ещё одно высшее образование, поскольку уже не было уз, которые помешали бы ей это сделать. И она поехала в столицу, окончательно порвав с прошлым, чтобы начать новую жизнь. Она прекрасно знала, что новое непременно требует жертвы, и подчас очень большой, и только эта жертва может дать подпитку энергией, без которой мечты не способны воплотиться в реальность.

Когда ей было особенно трудно в этой новой жизни, она вспоминала, что у неё есть мощный оберег, есть молитвенный щит под названием Вечная Любовь. Это не чувственная любовь, а возвышенно-платоническая, но только такая и может приблизиться к Божественной Любви. На то она и вечная. На то и исцеляющая.

Прошло немало мучительных лет, прежде чем судьба вновь подкинула ей подарок: персональный компьютер и необозримые, как степь, дали Интернета. Если можешь управлять такими «лошадками», садись, не мешкая, в быстрые сани, да знай погоняй себе добрых скакунов, чтобы летели по степи со звоном бубенцов, взвихривая снежную пыль, и привезли, куда надо. И вот она скользит курсором по статьям, ссылкам, щелкает кнопкой, находит нужную страницу. Его офис, телефон. Буря чувств, закипев между ребер, подкатывает к горлу… Она набирает незнакомые цифры.

Томительные гудки, а потом, как град с неба, – его голос. Он удивлен, ошеломлен и даже обрадован. Уж никак не ожидал, что она теперь живет в Москве, и что закрепиться в столице ей помог её повзрослевший сын – тот самый мальчик, из-за которого он не захотел с ней встретиться. Сам он по-прежнему живет в маленьком закрытом городке, куда его распределили после окончания института. Но он разъезжает по всему миру как активный борец за охрану природы.

Они договорились о встрече: у него как раз в ближайшее время намечается командировка в Москву.

Увиделись они на вокзале. Она стояла напротив выхода из метро и ждала его. Он вышел из стеклянных дверей, направился к ней. В руке тяжеленный портфель, на носу очки. И новшество в лице – усы. В первое мгновение она растерялась: Боже, как он постарел! Ей казалось, что они не расставались никогда, он все время присутствовал в её подсознании – любящий, преданный только ей. И неважно, что ответных чувств, не уступающих по яркости и силе, у неё к нему не было.

Неужели и она так сильно изменилась? Сколько лет они не виделись после того звонка? Тридцать?! Да это же целая жизнь!

Потом они сидели в вокзальном буфете, в трепещущем полумраке, потягивая из фужеров шампанское.

– Ну, рассказывай! – просил он.

Когда она умолкала, рассказывал он сам – о своей работе, о поездках в разные страны, о подросших дочерях: их у него две. Она смотрела на него с блуждающей улыбкой и все ждала тех слов, которые когда-то, бессонными ночами, звучали в её памяти. Но он говорил о симпозиумах, порывался открыть ноутбук и показать ей какие-то фотографии с места событий. Наконец, заспешил к поезду – ему нужно было возвращаться домой.

И только один раз, когда она наклонилась над своей сумочкой, чтобы невзначай взглянуть, не размазана ли её помада, она поймала его случайный взгляд, прилипший, как березовый листок, к её лицу. И этот взгляд был точно таким, как в юности – нежным, беспомощным, с оттенком мольбы. Но тут же, столкнувшись с её взором, сделался бесстрастным, без всяких намеков на давние чувства. Будто мгновенно скованный морозом.

Они покинули сумерки буфета, остановились в зале ожидания, чтобы проститься.

И вдруг, испугавшись, что так и не узнает самого важного для неё, она спросила:

– Скажи, ты хоть счастлив?

– Да, – удивлённо ответил он. И с уверенностью подтвердил: – Конечно, да. А ты?

– Я ещё буду счастливой, – не колеблясь, ответила она.

А в душе что-то надорвалось. Словно плавно идущую бригантину резко качнули волны, готовясь опрокинуть в море.

Ничего удивительного. У него уже давно своя жизнь, в которой нет её, а есть другая, любимая женщина, и есть их общие дети. Чувства к жене, несравненно более глубокие, вытеснили те робкие платонические порывы, которые были юношеской любовью. Она осталась для него в прошлом! Он смог без неё жить, и жить очень даже неплохо, мало ли, что нафантазировал в полуночных стихах… Он не увяз в коротком, зыбком прошлом, как увязла она.

Он чмокнул её в щеку и пошёл, не оглядываясь, к купейному вагону, довольный собой, своей миссией на земле, своей судьбой. А ей все ещё не верилось, что нужно расстаться с вымыслом, с прелестной сказкой, которую она рассказывала сама себе, когда ей хотелось плакать от бессилия, от невозможности что-то изменить в своей судьбе. Эта сказка вела её вперед столько долгих и упорных лет!

И как важно ей было знать, ощущать мозговой подкоркой, что эта сказка есть. Без неё превращался в прах тот защитный панцирь, который оберегал её от ударов стихий. Без этой сказки душа лишалась согревающего дыхания извне, от Великого Солнца Любви, и словно превращалась в кристаллики льда.

У него все сложилось в семье, состоялось, и они не мечтают ни о чем другом. И слава Богу! Счастливые! Они не делали поспешных шагов, поддавшись чувствам, не жили иллюзиями, берегли свои отношения. А она жила в иллюзорном мире, любила и страдала с надеждой, что всё ещё можно исправить, начать сначала, ведь ещё не последний день жизни, ещё всё впереди.

Покопавшись в памяти, можно отыскать другую (а может, и не одну!) надежду. Ведь кто-то же любил её ещё, и не так давно. Не в юности, а уже вдогон бальзаковскому возрасту. Но стоит ли ворошить прошлое? А если, кроме боли и разочарования, это ничего не даст? А если убьет последнюю веру в миф, в то самое Солнце, которое источает Вечную Любовь?!.

Она спустилась по эскалатору в метро, пошла по мраморному залу. Тревожно загудел поезд, замедляя ход перед пылающим заревом электронных часов.

«Мое время ещё не ушло!» – встрепенувшись, подумала она, садясь в вагон.

И смежила веки, в предвкушении вдохновляющих грез. Пусть говорят, что в мире нет ничего постоянного, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку, поскольку вода уже будет другой, – так учил ещё Гераклит. Неважно.

Лучше всё-таки верить в чудо, не допускать даже мысли о том, что его нет. Это как в степи, когда идешь в жестокий буран, по сугробам, на слабый огонек, теплящийся вдали. Идешь, не чувствуя ни мороза, ни усталости, пока видишь этот огонёк перед собой. А не дай Бог погаснет он – и ты погаснешь вместе с ним, упадешь посреди степи в мерзлый снег, и метель заметет, похоронит заживо.

Завладеть сердцем

рассказ

Один оч-чень крутой Таракан решил жениться.

Стал держать совет со своей верной дружиной.

– Женись на московской тараканихе, но так, чтобы тебе выгода была. И немалая! – говорят одни.

– Лучше иностранку себе подбери, – подсказывают другие. – Если в Москве тараканов морить начнут, перелетите в самолёте к её заморской родне и спасётесь.

В одном сошлись все: жениться нужно не на юной красавице, а на такой тараканихе, которая останется с ним, даже если ему все лапы пообрывают и усы повыдёргивают.

– Юность и красота – преходящее, а душа – вечное, – поясняют.

– Что же вы сами на фотомоделях женились? – возмутился крутой Таракан, усомнившись в искренности друзей.

– Вот и мучаемся теперь, – отвечают они. – Лучше бы мы их в любовницах держали.

Не послушался мудрых советов Таракан.

Решил выбрать себе такую жену, которая завладеет его сердцем. Начал ползать по всей округе, даже по мусорным бакам – Золушку свою отыскать вознамерился.

А тараканихи-матери, прослышав о таком деле, стали дочек своих, что были на выданье, почаще на свежий воздух выгонять: вдруг да попадутся на глаза именитому жениху, вдруг да с ума сведут!

Ползает Таракан повсюду день-другой – ничего подходящего не встречает, всё что-то обыкновенное, за душу не хватающее. Неужто самых лучших уже друзья поразбирали, а новые ещё не народились?

Опечалился Таракан, стал о заграничном варианте подумывать. Вдруг старую-престарую Тараканиху встречает, у которой не то, что внучки, пра-пра-правнучки замуж повыходили. «Спрошу-ка у неё, – думает. – Может, она знает, где красавица-затворница ждёт не дождётся своего Таракана-царевича».

– Как же, – оживилась старуха, – знаю такую. Но чтобы к ней добраться, надо в узкую-преузкую щель пролезть. Но зато девица так хороша – ни одной другой на свете нет, чтобы была ей ровня. И умелица, и рукодельница, и умница, и красавица. И характером благонравная.

Загорелся Таракан, крылышками захлопал.

– В любую щель, – говорит, – пролезу, только покажи, где душа-девица живёт, слезы горькие проливает, меня дожидаясь.

Объяснила ему Тараканиха, как найти красавицу, и помчался он за своей суженой. Один, без дружины пошёл, чтобы, упаси бог, не посмеялись над ним, если в щель не пролезет. День ползёт, два ползёт, неделю ползёт. Не ест, не пьёт, всё боится в щель не пролезть. Он ведь не один месяц на жирных харчах откармливался, в весе заметно прибавил.

Дополз до заветной щели в плинтусе, совсем обессиленный. Припал к половицам, отдыхает.

А из щели вдруг голосок ласковый:

– Ну, здравствуй, добрый молодец! Давно тебя поджидаю. Уж и не чаяла, что придёшь.

Обрадовался Таракан, подполз поближе. Вперёд себя подарок протолкнул. И опять прилёг, набираясь сил перед решительным действием.

А девица нежным голоском зазывает:

– Что же ты через порог не перелезешь? Я уже принарядилась, и стол накрыла. Посмотри на красу мою неземную.

– Я бы не прочь, и даже очень хочу. Но негоже как-то к незамужней скромнице одному в дом заглядывать, – слукавил он. – Выйди сама ко мне, душа-девица! Покажись во всей красе!

– И не проси, добрый молодец. Бабья дорога – от печи до порога, – строгим тоном молвила она. – Не пристало благовоспитанной тараканихе так себя вести. А если ты чересчур толстый и пролезть ко мне не можешь, просунь в щель усы да голову – хоть погляжу на тебя. Может, люб мне будешь!

Окрылился надеждой Таракан, просунул в щель усы, пошевелил ими. Втянул ноздрями воздух – и такой влекущий аромат учуял, что голова пошла кругом, затрепетал от волнения. И не заметил, как по самую шею в дом невесты пролез. Хотел и дальше протиснуться, да вот беда – застрял на полдороге. Ни туда ни сюда сдвинуться не может.

А девица знай себе смеётся. Так хохочет, что остановиться не может. Уставился на неё Таракан. Дородная, лоснится от жира. Спору нет, красивая по тараканьим меркам. С такой только детей плодить. Повёл глазами по сторонам – действительно рукодельница: весь дом увешан симпатичными поделками.

– Как же ты сама отсюда выходишь на свет божий? – вдруг сообразил Таракан, озадаченно глядя на неё.

– А зачем выходить? Мне и здесь хорошо, – отвечает задорно.

– Хорошо-то хорошо. Но ведь питаться как-то надо? – недоумевает он.

А девица аж за живот схватилась от хохота. По круглым щекам слёзы ручьями потекли. Вытерла их, да и говорит:

– Не о том ты печёшься, добрый молодец. Любовь – она всего сильнее! В ней истинная пища для души и тела. Вот смотрю я на тебя, такого ухоженного, приятного, на усы твои гладкие, на зубы сахарные, от лучшего дантиста… И хочется мне тебя обнять, приласкать… И чувствую, как страсть закипает во мне. Так закипает, что удержаться не могу!

Подползла она к нему, поцеловала сладко. Зажмурился Таракан от удовольствия, растаял от увещеваний и неги.

А девица ему уже на ухо нашёптывает:

– Вот и питаюсь я любовью… Ты спрашивал про еду? Так еда же ко мне сама приходит, – и с этими словами взяла да откусила ему голову.

А там и до сердца добралась, завладела им полностью, как и мечтал Таракан, ненароком напророчив себе такую судьбу.

А к щели уже вся родня под предводительством подлой Тараканихи спешит на пир. Откуда только повылезали!

– Попался, дуралей! – прогундосила старая ведьма, впиваясь зубами в ещё трепещущее тело.

* * *

Так что, друзья-тараканы, помните: жениться не напасть, да как бы при этом не пропасть!

Аркадий Мар

Член Союза писателей СССР, России, Москвы.

Член международного ПЕН- клуба. Автор 16 книг повестей и рассказов.

Лауреат всесоюзных и всероссийских литературных премий.

Живет в Нью-Йорке, США

РЕШЕТКА

рассказ

Теплый воздух упруго толкал его в спину через дырявый спальник, который он нашел в куче тряпья возле ремонтируемого дома в Рего-Парке, равномерно стекал к стоптанным, когда-то рыжим, а сейчас выцветвшим до неопределенного цвета тяжелым ботинкам, обтекал грязную куртку, забирался под обмотанную шарфом шею, и ему было хорошо и приятно. За последние две недели, когда, вдруг, совершенно нежданно в Нью-Йорк пришла настоящая сибирская зима с сугробами и зверским, с Гудзона, ветром, ему повезло найти в узком, почти не видном с улицы закутке эту решетку. Длиной, приблизительно, метр двадцать, шириной сантиметров пятьдесят, она тихо урчала, выдыхая теплый воздух откуда-то снизу, где работали мощные кондиционеры.

Он открыл глаза, посмотрел вверх. Громада небоскреба вавилонской башней отвесно вытарчивалась в тусклое рассветное небо, с которого кружась сыпалось снежное конфетти. Он потянул за змейку спальника, повернулся на правый бок, поджал ноги в коленях и, упершись ладонями в землю, встал на четвереньки. Потом поднялся на ноги. Последний месяц у него сильно болели колени и ему было легче вставать так.

Украденная в магазине “Key Food”, металлическая продуктовая тележка стояла рядом. Он сложил спальник, положил на дно тележки рядом с синей майкой с логотипом какого-то университета, складным ножом, вилкой, ложкой, куском вчерашней пиццы, завернутым в половинку газеты “Нью Йорк Таймс” и четырьмя большими толстыми целлофановыми мешками. Эти мешки были его пропитанием, его энергией, его жизнью. В каждый из них влезало множество пустых бутылок от пепси и кока колы, спрайта, железных банок от энергетиков, которые миллионами поглощали жители огромного города. А потом выкидывали в мусорные баки, оставляли возле магазинов, на автобусных остановках, газонах или аккуратно ставили под деревьями и на обочинах тротуаров.

Пустые бутылки и банки он собирал каждый день, стараясь до отказа набить ими эти мешки. И если выпадал удачный день, потом долго-долго, по одной, всовывал в черную пасть автомата, выплевывающего чек, на который можно было купить еду, пару банок пива, а зимой, в лютый мороз, заплатить за ночевку в шелтере. Душным летом, он ночевал на скамейках в парках, весной или осенью, когда над Нью-Йорк проливались обильные дожди, спал в сабвее, а если гоняли копы, залезал в спальник и коротал ночь под каким-нибудь навесом….

Иногда он заходил в “Liquor store”, и оторопев от россыпи разноцветных шикарных наклеек со всего света, всегда проходил в отдел поскромнее, где на металлических полках располагались такие важные, просто необходимые для старой жизни в СССР, бутылки. Водочные бутылки, на которых держалась жизнь и судьба многих людей, кто жил в той, уже почти позабытой стране. Среди новых названий “Путинка”, “Русский Стандарт”, “Дипломат” – он всегда брал не эти, новомодные, украшенные аляпистыми наклейками с многочисленными выставочными медалями бутылки, а те, поскромнее, к которым привык еще в Союзе – “Столичная”, “Московская особая”. Эти знакомые названия, придавали ему какую-то уверенность, память, что тогда, в прошлой жизни все было по-другому…

… В той, прошлой жизни он, Михаил Александрович Сотников, учитель истории одной из ташкентских школ, жил, наверное, как и большинство жителей огромной страны. Окончил пединститут, женился на Людмиле, преподававшей в старших классах английский язык, потом родилась дочь, Наташка. Однажды, по путевке всей семьей съездили в Дом отдыха на голубое озеро Иссык-Куль, и он думал, что жизнь и дальше будет проходить также размеренно, без особых потрясений, как и десять, пятнадцать лет назад. И, возможно, в его карьере все изменится к лучшему – назначат завучем, а почему бы и нет – даже директором школы, ведь все видят, как интересны его уроки, как зажигаются огнем глаза учеников, когда он рассказывает им о войне с Наполеоном или об Октябрьской Революции.

Но после 1991 года, когда Ташкент стал столицей независимого, живущего самого по себе небольшого государства, устанавливающего собственные законы и правила, жизнь изменилась. Закрылись заводы и фабрики, кириллицу заменила латиница, многие специальности, в том числе и специальность преподавателя истории, как и сама история бывшего государства, стали не нужны, да и в самой школе, где Сотников проработал много лет, открыли ночной клуб. А так как в России, и других бывших республиках СССР, у них не было ни родственников ни знакомых, то, посоветовавшись с женой, он подал заявление на выезд в США. К его удивлению, приглашение на интервью пришло быстро. Буквально за несколько дней, получив разрешение, они продали все что смогли и купили билеты до Нью-Йорка…

… Хотелось есть и он достал кусок замерзшей пиццы. Он любил именно эту пиццу, под названием “пепперони”, с аккуратно уложенными на расплавленный сыр, кругляшками нежного сервелата. Сейчас же, на морозе пицца промерзла, приходилось изо-всех сил жевать каждый кусок, но постепенно, чувство голода притупилось, пропало, и можно было начинать новый день.

Сегодня он решил начать с торговой улицы “Остин стрит”. Эта улица в Квинсе, забитая ресторанами, магазинами модной одежды, кафешками подешевле, овощными лавками, в любую погоду была заполнена людьми, покупающими что-либо, просто так, слоняющимися от безделья или спешившими по своим делам к станциям сабвея и автобусным остановкам.

Первым был маленький китайский ресторанчик с гордой вывеской “Восточный дракон”, даже не ресторанчик, а забегаловка с двумя столиками на восемь человек и стойкой за которой на больших черных сковородках, стоящих на раскаленных газовых горелках, два повара ловко орудовали шумовками, подкидывали вверх зелень, кусочки мяса, какие-то приправы – все, что придает китайской кухне пряный азиатский вкус.

– Тhank you, sir, – произнес в телефонную трубку пожилой китаец , затем что-то сказал молодому парню, протянув листок с заказом и большие пакеты. Парень взял пакеты, завел байк , стоящий у входа и покатил развозить заказы.

– Ни хао – здравствуйте, – поздоровался Сотников вежливым китайским приветствием. На этом знания этого языка оканчивались, и он остановился.

– А, Russian -, сказал китаец. – I’m sorry, business is going badly, we decided to hand over empty containers ourselves. – Сожалею, бизнес идет плохо, мы решили сами сдавать пустую тару.

И повернулся к зазвеневшему телефону.

Сотников вздохнул. Это была плохая примета. 15-20 пустых банок от пепси-колы из «Восточного дракона» – были удачным почином, знаком, что сегодняшний день сложится хорошо…

… Прилетев в Нью-Йорк, в газете они нашли объявление о сдаче квартиры. Это был бейсмент – жилое помещение в подвале частного двухэтажного дома в Квинсе. Как принято в этой стране, они заплатили рент сразу за два месяца – первый и последний.

Хозяин – пожилой поляк, немного говоривший по-русски, предложил помочь с работой. Хлопнув Сотникова по плечу, сказал:

– Пану повезло – племянник как раз набирает рабочих на стройку. Прекрасная зарплата – сорок долларов в день. Если пан согласен, может начинать с завтрашнего утра.

И так как авиабилеты в Нью-Йорк, рент за квартиру съели почти все их денежные запасы, Сотников согласился.

“Стройка , так стройка” – решил он. В Ташкенте, ему приходилось клеить обои, шпаклевать полы, даже раз застеклить балкон – делать работу, которую мог выполнить сам, не приглашая мастеров, экономя деньги, которых никогда не хватало из скромной учительской зарплаты. И потом, он был уверен, что ему повезет, обязательно должно повести в новой жизни в этой незнакомой стране. Ведь во многих американских фильмах, которые он видел и любил, герои всегда начинают с чего-то малого, а потом… потом обязательно выпадает счастливый случай, или птица счастья выбирает тебя… И пусть, ему уже исполнилось сорок пять, конечно же все впереди…

Племянник хозяина подъехал ровно в семь утра на большом пикапе, в кабине которого находились четыре молодых парня.

– Buenos dias, – повернулся к Сотникову один из них.

– Вроде испанцы, – подумал Сотников и в ответ произнес часть английских слов, лихорадочно выученных перед отъездом в Америку. – Thank you. I am good.

– He is Russian, – объяснил племянник хозяина. – He will work with you. – Он будет работать с вами…

… Две красные банки из-под колы еле держались на краю переполненной урны для мусора. Сотников вытащил из тележки пластиковый мешок, засунул в него банки и начал проверять мусорную урну. Сверху лежали картонные стаканчики от кофе, смятые газеты, пустые коробки из-под обуви, гнилые яблоки из соседнего овощного магазина. Но вот его руки нащупали две большие бутылки. Он потащил их вверх и обрадованно улыбнулся. Это были двухгаллонные бутылки от спрайта. Их нужно было положить в другой мешок, чтобы не тратить время на сортировку. Ну,что ж, с этой урны он заработал двадцать четыре цента…

… На работе Сотников очень уставал. От тяжелых мешков с цементом, песком, длинных увесистых металлических брусьев, которые он перетаскивал на стройке, затекала спина, подкашивались ноги и во время обеденного перерыва, когда испанские ребята доставали из пакетов пластмассовые коробки с вареным рисом, приправленным мясом и овощами, Сотников отходил в сторону и ложился на спину. Он закрывал глаза, пытался расслабиться в надежде, что боль в пояснице, плечах, наконец-то, отпустит и разбитое, натруженное тело позволит дотерпеть до конца рабочего дня.

И отдавая вечером жене тяжело заработанные сорок долларов, часто не ужиная, сразу заваливался спать.

С дочкой – Наташкой у него не ладилось. Он понимал, здесь в Нью-Йорке, в четырнадцать лет, не зная языка, не имея друзей, брошенная, как в омут, в чужую школу со своими привычками и обычаями ей трудно и одиноко. Но, в воскресенье – свой единственный выходной, стараясь набраться сил на следующую рабочую неделю, он большую часть дня лежал на диване тупо уставившись в старый телевизор, купленный за тридцать долларов на блошином рынке. Ему почему-то казалось, что он попал в огромную бешено крутящуюся воронку, мешающую выбраться наверх. И срываясь, соскальзывая вниз, изо всех сил, обдирая ногти, цеплялся за ее стены, боясь, что попадет в бешеный водоворот, который утянет его в черную дыру, которой кончалась эта воронка из которой не было выхода…

В воскресенье, они с Наташкой оставались одни. Жена устроилась в большой отель на “уборку” – перестилала кровати в номерах, вытирала пыль, пылесосила. Приходила она поздно, не в настроении, часто выливая злость и усталость на Сотникова. Он старался не замечать, выходил на улицу, глубоко затягиваясь, долго курил, стараясь вспомнить что-либо хорошее из прошлой жизни…

В тот год с женой Людмилой и Наташкой они поехали на озеро Иссык-Куль, голубым облаком лежащее между огромными снежными горами. Дом отдыха, где они остановились был комфортабельным и уютным. Кормили там хорошо, понимали, как разыгрывается аппетит от чистого горного воздуха, возили на экскурсии. И однажды, повезли в знаменитую на всю Киргизию ореховую рощу. За окном автобуса тянулась зеленая от подросшей после дождей травы степь.

– Ой, смотрите, смотрите! – вдруг закричала Наташка.

Совсем рядом с дорогой стоял большой гнедой жеребец, рядом щипала траву кобылица, а на разъезжающих тонких ногах к ней спешил маленький жеребенок с белой отметиной на морде. Жеребец вдруг повернул голову к автобусу и громко заржал.

– Это Аксай, – сказал экскурсовод. – По русски – Белая Река. Так его местные называют. Дикий жеребец, никого к себе не подпускает…

Видимо этот большой гнедой жеребец почему-то запал дочери в душу, до этого не очень любившая рисовать, она часто вытаскивала фломастеры, краски – и Аксай – Белая Река со своей маленькой семьей возникал на страницах альбома для рисования, украшал тетрадки по русскому и арифметике. А перед сном, Наташка просила:

– Расскажи историю про Аксая.

Но Сотникову нужно было готовиться к урокам, проверять тетрадки и под угрозой лишения премии, строгого выговора или других страшных кар конспектировать очередную толстенную книгу генсека Брежнева и он обещал рассказать историю в другой раз. Но, видимо, Наташка от этих постоянных отказов обиделась и больше не просила…

… С темного неба медленно и лениво закружились мелкие снежинки и Сотников поежился. Он вспомнил решетку, дарящую ему тепло, застегнул куртку на верхнюю пуговицу и туже замотал на шее шарф. В этом мексиканском ресторане, к корому он подошел, ему часто везло. Меняя большие черные мешки для мусора, уборщик Мигель ленился сортировать пустые банки и бутылки и за пять долларов отдавал их Сотникову. И сейчас, обойдя ресторан, Сотников заглянул на кухню, дверь которой, была чуть приоткрыта.

– Voy a salir ahora – Cейчас выйду, – заметив Сотникова, сказал Мигель.

Он плечом приоткрыл дверь пошире и вытащил два больших черных мешка.

– Hoy mucho. Vamos 6 dolares – Cегодня много. Давай шесть долларов.

Сотников протянул деньги, положил мешки на коляску. Сейчас, чтобы совсем не замерзнуть, он в ближайшем “Dunkin’ Donuts” купит стаканчик горячего кофе с сахаром и булочку…

Придерживая ногой колесо коляски, Сотников сидел на скамейке в небольшом скверике. В этом скверике на углу Еллоустоун и Квинс бульвара, украшенным позеленевшим от времени бронзовым памятником какого-то героя, черт его знает, когда происходившей американо-испанской войны, в хорошую погоду собирались любители шахмат и нард. Сейчас же, в снег и холод, сквер был тих и пуст, только иногда, живущая на окрестных деревьях юркая серая белка спускалась вниз, высматривая забытую шишку или желудь.

Каждый глоток сладкого обжигающе – горячего кофе согревал Сотникова, возвращал силы. Сейчас он медленно, смакуя каждый глоток, допьет кофе, доест булочку – его сегодняшний обед и начнет сортировать пустые бутылки и банки…

… Сотников хорошо помнил тот день, когда вернулся с работы и протянул жене заработанные деньги.

– Нам необходимо поговорить, – сказала она. И обернулась к дочке:

– Погуляй, пожалуйста, полчаса на улице.

И когда Наташка вышла, произнесла:

– Я ухожу к другому человеку и забираю ребенка с собой.

Увидев, что Сотников хочет что-то сказать, добавила:

– Давай не будем ничего выяснять. Вещи мы уже собрали, и утром за нами заедут.

Утром, к дому действительно подкатил большой синий внедорожник, посигналил несколько раз, и Людмила подхватив два чемодана выскочила на улицу.

Сотников посмотрел на дочь. Она закинула за спину школьный рюкзачок, взяла сумку с вещами, обернулась, сказала: – Я иногда буду тебя вспоминать…

В тот день Сотников не пошел на работу. Весь день он неподвижно лежал на диване, смотрел в потолок. Слева, в углу, потолок отсырел, большое серое мокрое пятно медленно расползалось к центру. Сотников захотел пить, встал с дивана, пошел на кухню, но вдруг почувствовал, как сдавило сердце и стало нечем дышать. Отлежавшись, вышел из дома и побрел к ближайшему врачебному офису. Чернокожая девушка, сидевшая за деревянным барьером спросила:

– What is your insurance ? – Какая у вас страховка?

И на отрицательный ответ сообщила:

– Doctor’s appointment is $250. Прием у доктора стоит 250 долларов.

Двести пятьдесят долларов были для Сотникова огромной суммой и он медленно пошел обратно.

Сердце болело еще долго, он не мог поднимать тяжести, и племянник хозяина его уволил. А потом, сам хозяин поинтересовался:

– Как пан думает платить рент следующий месяц? И добавил: – Если через два дня не будет денег, прошу пана съехать…

… На больших часах, висевших над входом в банк стрелки раскорячились на шесть вечера, мелкая крупа сыпавшаяся с неба прекратилась, будто ее небесные запасы на сегодня закончились. Сквер, где он сортировал посуду, был по-прежнему пуст. Его руки, привыкшие к этой работе двигались споро и быстро, он почти не смотрел, как они перекладывали металлические банки от кока- колы, спрайта, пепси-колы, различных соков и энергетиков в один пластиковый мешок, стеклянную тару – в другой, двухпаундовые емкости в третий. Он мог в это время даже думать о чем-то своем…

… Все его вещи поместились в большую спортивную сумку, многое он оставил, не знал, где придется ночевать. В начале, Сотников зашел в “Liquor store”, купил бутылку водки. Через дорогу, недалеко от станции сабвея начинался большой парк, с детскими площадками. Рядом, молодежь гоняла в баскетбол и каждое попадание в кольцо вызывало восторженные крики.

Сотников присел на крайнюю скамейку, рядом поставил сумку, сунул руку в черный пакет в котором лежала бутылка – по законам этой страны нельзя было держать на виду бутылки с алкоголем, отвинтил крышку и поднес пакет к губам. Водка пилась легко, в горле не обжигало и не першило, будто была совсем не водкой, а свежей ключевой водой. Ему стало легче, и он не заметил, как заснул.

Проснулся он уже ранним утром – сквозь просвет в раскидистом дереве солнечный луч упал на его лицо и Сотников открыл глаза. Голова раскалывалась, к горлу подступала тошнота. Он протянул руку к сумке – в ней должна была быть бутылка воды, но рука почуствовала пустоту. Он сел, оглянулся, заглянул под скамейку. Сумки не было. Сотников лихорадочно обшарил карманы. Пропали документы, а главное, исчезли все его деньги – сто восемьдесят три доллара, с которыми он хотел начать новую жизнь…

Несколько дней, не зная что делать, он просто слонялся по улицам, чуствовал, как от голода сдавливало желудок и уходили силы. Он пробовал заходить в “McDonald’s” и “Burger King”, делал вид, что рассматривает меню, а сам с надеждой ждал, что кто-то не доест свою порцию. Заметив это, сразу же кидался к столу, лихорадочно запихивая в рот остатки картошки-фри, огромными глотками допивая из картонного стакана колу или пепси…

Однажды, он обратил внимание на пожилого индуса в грязной чалме, толкавшего перед собой тележку с большими толстыми целлофановыми мешками набитыми разноцветными пустыми банками. Индус подходил к каждой урне для мусора, внимательно изучал ее содержимое. А если находил пустую банку или бутылку, то аккуратно всовывал в свои мешки.

И Сотников, неожиданно для себя пошел за ним. Индус направился в ближайший “Key Food”, сзади которого, на парковке стояли несколько автоматов. Индус снял мешки с тележки и начал засовывать банки в резиновый рукав автомата. Автомат довольно урчал, проглатывая пустые разноцветные банки, а потом выплюнул чек.

Индус вошел во внутрь гастронома, отдал чек ближайшей кассирше и она протянула ему восемнадцать долларов…

… Сотников поднял мешки, с аккуратно рассортированными банками, положил друг на друга в тележку, перевязал толстой бечевкой, чтобы не съезжали и медленно покатил ее по асфальтированной дорожке. Он перешел через дорогу и на другой стороне, напротив какого-то огромного здания, с горящей на крыше зеленой неоновой вывеской “Parker” увидел большой “Key Food”.

Сотников прошел на парковку, развязал бечевку, расскрыл первый мешок и начал засовывать его содержимое в автомат. Автомат, видимо соскучившись по пустым металлическим банкам, тихо загудел и, проглотив последнюю банку, выдал чек. Сотников раскрыл следующий мешок и начал кормить автомат стеклянными бутылками. Наконец, он закончил и пошел в магазин окешивать чеки…

Сотников знал, как проведет сегодняшний вечер. Сейчас в “Liquor store” купит маленькую, двухсотграммовую бутылочку “Столичной”, потом на час зайдет посидеть в пиццерию, хозяин которой, Луиджи, итальянец из Неаполя, страшный фанат родного футбольного клуба, уважал Сотникова за то, что тот назвал почти полный состав “Наполи”, включая нескольких запасных. Знания эти были из прошлой жизни, когда Сотников старался не пропустить трансляции футбольных матчей и от корки до корки изучал еженедельник “Футбол”. Иногда, заходя в пиццерию, на ломаном английском беседовал с Луиджи о футбольных делах, чемпионате Италии, когда, наконец, “Наполи” возьмет скудетто. И расплачиваясь за съеденный кусок пиццы, Сотников всегда в подарок получал еще одну бесплатную порцию.

– Russian fan of Napoli, – улыбаясь, говорил Луиджи и пожимал Сотникову руку…

… Сотников аккуратно расстелил спальный мешок, залез во внутрь, застегнул змейку. Снизу, из решетки шла волна жаркого воздуха, и ему было уютно, тепло и спокойно. Он был доволен сегодняшним днем, подумал, может быть волшебная птица счастья, наконец-то, выбрала его.

Сотников посмотрел вверх. Небо очистилось и большие звезды светили ярко. Он вдруг вспомнил, что такие же звезды видел давным-давно на берегу голубого озера Иссык-Куль, когда с женой и дочкой, тесно обнявшись, смотрели на ночное азиатское небо.

И уже засыпая, вдруг увидел синюю котловину небольшого озера, удивительно сладкую траву вок¬руг и маленького, нескладного еще жеребенка, ждущего разрешения гнедого жеребца. Но вот жеребец осторожно спустился к воде, прислушался, замер, втянул ноздрями воздух, ти¬хонько заржал. Тогда кобылица нежно и легко подтолкнула жеребенка. Он, вытянул вперед морду, и жадно, захлебываясь, начал пить. Потом обернулся. Аксай – Белая Река и кобылица стояли рядом и смотрели на него…

Эльмара Фаустова

Член Союза писателей Москвы, член Международного союза журналистов.

Главный редактор Международного литературного журнала “Новые Витражи”,

кандидат философских наук. Автор 10 книг прозы и стихов.

Живет в Москве.

Добро и зло: этический диалог И.Ильина и Л.Н.Толстого

Осторожное рассуждение по поводу…

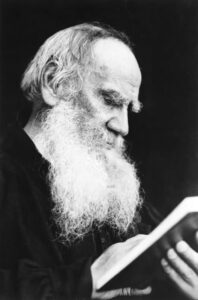

Лев Толстой

Иван Ильин

Я совершенно уверен, что никто не должен

ни на минуту колебаться прибегнуть к оружию

для защиты бесценного дара свободы,

от которого зависит всё добро и зло в жизни,

однако оружие, смею добавить, последнее средство.Джордж Вашингтон

Два великих русских мыслителя – Лев Толстой и Иван Ильин – высказывали противоположные точки зрения по основополагающей этической проблеме. Существенные различия в исторических условиях, жизненном опыте развели их в понимании вечной нравственной дилеммы Добро и Зло. Об этом много написано, много, как говорится, «копьев сломано». Но хочется самому взглянуть на такую жизненно важную – каждодневно! – проблему, понять её по-своему, вчитываясь в суждения великих мыслителей. Но сразу замечу, что это просто размышление без всяких претензий на что-либо.

Проблема добра и зла – безгранична, целые науки изучают эти два измерения нашего бытия. Анализу взаимодействия важнейших, основополагающих начал социальной жизни посвящены многочисленные этические и религиозно-философские труды. Добро и Зло – то, на чём стоит наша жизнь: от взаимных отношений между отдельными личностями до взаимодействия больших социальных общностей. Это важнейший закон существования человеческого сообщества, в основе которого лежит гуманность – утверждение добра. Мы постоянно сталкиваемся с добрыми и злыми словами и поступками, недаром Оноре де Бальзак писал: «Ткань нашей жизни соткана из перепутанных нитей, добро и зло соседствуют в ней». И мы в этих сетях должны очень точно различать, что есть что, для того чтобы вовремя встать на сторону Добра.

Однако остаётся большое разнообразие обоснований не только выживания, но и неизменного преодоления добром, казалось бы, всесильного противника – зла. В этом отношении особый интерес вызывает идейное противостояние Ивана Ильина известной концепции Льва Толстого о недопустимости применения силы в борьбе со злом.

Когда Лев Толстой говорит о непротивлении злу насилием и когда Иван Ильин говорит о сопротивлении злу силой, они оба первоначально имеют в виду «человеческий душевно-духовный мир — это истинное местонахождение добра и зла» (по определению Ильина). Фактически ставится проблема противоборства доброго и злого начала в человеке, в его внутреннем мире. Это столкновение на первичном уровне, от которого происходит восхождение с индивидуального психологического уровня до высшего социального.

Как ни удивительно, но в позициях этих великих мыслителей много общего в исходных началах. Так, И.А.Ильин в своей работе «О сопротивлении злу силой» (1925) уточняет поле столкновения с Толстым: «И вот когда граф Л. Н. Толстой и его единомышленники призывают к внутреннему преодолению зла, к самосовершенствованию, к любви, когда они настаивают на необходимости строгого суда над собою, на необходимости различать “человека” и “зло в нём”, на неправильности сведения всей борьбы со злом к одному внешнему принуждению, на духовном и нравственном преимуществе убеждения , – то они следуют в этом за священной традицией христианства; и они правы». Толстого и Ильина на идейном уровне связывают общие христианские корни, ибо оба они всегда жаждут торжества добра.

Однако философ Ильин, анализируя взгляд Толстого, существенно расширяет поле взаимодействия добра и зла, при этом он смотрит на саму проблему со стороны зла.

Каждый из них делает акцент на приоритете того или иного начала: Л.Толстой – на Добре и его всеобъемлющей значимости, а Ильин – на Зле как мощной силе, которая всегда противостоит Добру.

Если отвлечься от собственно религиозного наполнения этих понятий, то получается как бы противостояние этических позиций:

У Л.Толстого – Добро в конечном счёте всесильно, потому что оно от Бога, в связи с чем ему как бы предписано естественным образом неизбежно одолевать зло – духовным противостоянием, без особых специальных усилий и прежде всего без силового давления. По Толстому, Добро в конечном итоге всегда побеждает силу зла, поскольку любовь, лежащая в основе добра, – «универсальный космологический закон духовной жизни». Толстой против расстрела человека, против убийства животных на охоте. Толстой против мести. Логика суждения Толстого прозрачна, она заключается в том, что в душе человека Бог, а Бог есть любовь, и только это должно определять поступки человека и человечества. Здесь проявляется долженствование – так должно быть. Это действительно идеал. Сторонников такой позиции Ильин называет «сентиментальными моралистами».

Однако сам факт как бы несопротивления злу приводит к тому, что на уровне обыденного сознания люди делают вывод, что Добро – слабое, трусливое, что «добряки» прячут голову под крыло, в песок. Получается в общем-то русский народный вариант – сказано по-русски: надеемся на авось, авось пронесёт, вывезет. Бог поможет – наивная и в то же самое время пассивная надежда.

Более того, бытует в дополнение к такому объяснению ещё одно предположение: добряки, по-видимому, простодушные и неумные люди, поскольку они не понимают опасности конкретного, реального зла, не предвидят возможных последствий его безобразий и потому отказываются от действенных методов противостояния коварному злу, что способствует его процветанию, укреплению.

Здесь, конечно мысль углубляется в логичное понимание Толстым цели и средств её достижения. Надо достичь Добра, а насилие – один из важнейших орудий Зла. Допустимо ли добиваться торжества Добра таким путём? Прямо-таки вопрос Раскольникова, трудно разрешимый вопрос. Его пытается решить Ильин.

По Ильину, «Добро есть любящая сила духа; зло – слепая сила ненависти. Такова сущность добра и зла в христианском сознании». Зло, если не всесильно, то мощно, агрессивно, вероломно, и ему необходимо противостоять разными способами, а не только убеждением – в особых случаях безусловно применяя силу. Необходимо содействовать утверждению Добра, всеми силами уменьшая мощь зла. Иначе получается покорность злу, терпимость к нему. Противопоставляются Любовь (в религиозном смысле слова) и Вражда – причём, противостояние это происходит в неравных условиях, поскольку только зло может использовать любые средства против добра, а добро – очень ограниченные.

* * *

Толстой устремлён к идеальным отношениям, к гуманности (Ильин говорит «Идилличен»), а Ильин более реалистичен, он ближе к реальности и её проблемности. Причём именно к трагической реальности, в которой ему пришлось существовать и от которой жестоко страдать.

По Ильину, зло само обладает мощной силой, оно как бы захватывает того, кто силу не противопоставляет: «несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым». В результате то, что не выставило против зла равнозначную силу, не просто исчезает, как бы убитое злом, а само добавляется ко злу – «становится одержимым» злом. Как его как бы непроизвольная, негласная поддержка врага.

Фактически Толстой в своём учении сосредоточивается на желательной цели и на конечном итоге – торжестве Добра, а Ильина волнует процесс движения к этому итогу, который всегда впереди, который в принципе в своём пределе никогда окончательно не достигается. Он остаётся высшим идеалом. А в процессе продвижения к нему зло стремится задавливать добро, насилием сокращает зону его действия, что приносит нарастающие страдания.

Толстой в конце жизни пережил поражение России в русско-японской войне, расстрел революции 1905 года, он боролся словом, убеждением против смертной казни, против крови. Но ему, к счастью, уже не пришлось увидеть большую кровь – Мировую войну, две русские революции, Гражданскую войну, красный и белый террор, голод… Всё это выпало на долю Ильина. И ещё изгнание, потеря Родины – навсегда. И потому в этом вихре суровых исторических событий он не мог не сосредоточиваться на зле, которое торжествовало вокруг него, забивая Добро, далеко отодвигая его гипотетическую победу. Он не мог не задумываться о средствах борьбы с масштабным злом – во имя всеобщего спасения.

Общий вывод я могу сделать только компромиссный: надо предельно стремиться противостоять злу мирными средствами, но если оно не поддаётся, то необходимо применение адекватных способов борьбы с ним.