ИСТОКИ РОССИИ

Нестор Летописец. https://ruvera.ru/

Нестор Летописец. https://ruvera.ru/

Нестор Летописец. https://ruvera.ru/

Давайте глянем, чем располагает российская историография.

Хрестоматийные строки о призвании варягов на княжение в Новгород мы знаем из летописи «Повести временных лет».

В какой степени можно доверять этой древнейшей «Начальной летописи», названной “Повесть временных лет”, про то «Откуда есть пошла земля русская»?

Самый ранний вариант этой летописи дошел до нас в Лаврентьевском списке 1377 года. Составлен был этот список неким монахом Лаврентием (это один из трех составителей), и появился он через 500 лет после описываемых в нем событий про призвание варягов в Новгород и через почти 400 лет после крещения Руси Владимиром.

Монах Лаврентий писал, точнее, переписывал, как считается, свой свиток из предыдущей летописи, а та заимствовалась из еще более ранней. Самой ранней летописью, откуда переписывали последующие монахи, считается летопись Нестора (имя условное – так называют переписчиков), датируется она XII веком (естественно, не сохранилась) и повествует она о событиях IX века. То есть, между событиями о призвании Рюрика и написаниями о них прошло 250 лет, а после крещения Руси – более 150 лет. Скажите, что можно написать о том, что было 250, да и 150 лет назад не имея документов? Предположим, что и этот Нестор пользовался более ранними списками, хотя об этом ничего не известно. В любом случае даже самый первый летописец писал по прошествии многих лет, если не десятков лет после событий. При этом пользовался не довкументами, а слухами, молвой, в лучшем случае, рассказами очевидцев.

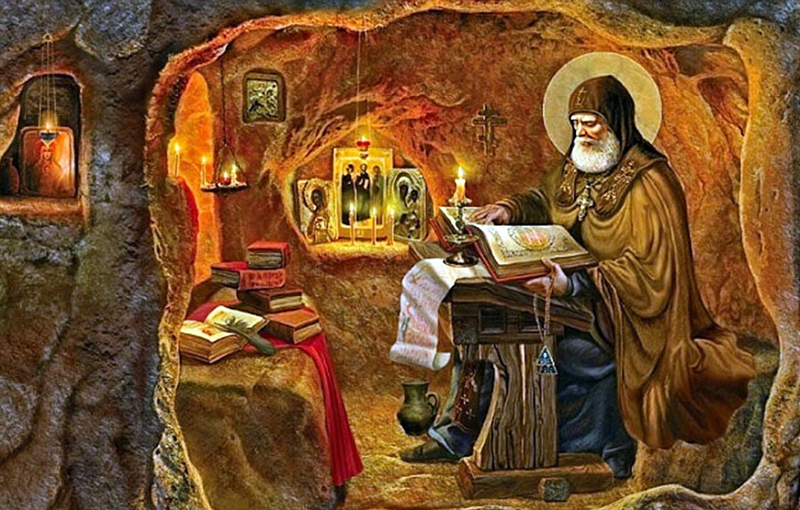

Древнейшая летопись

Вот как выглядит место в Лаврентьевском списке о призвании варягов, про то, откуда пошла земля русская, что считается началом русской государственности.

Красными буквами с титлом обозначена дата от «сотворения мира

Перевод с кириллицы в современную графику:

Въ лето 6369.

Изъгнаша варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами в собе володети. И не бе в нихъ правды, и въста родъ на родъ, быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся. Реша сами в себе: «Поищемъ собе князя, иже бы володелъ нами и судилъ по праву». Идоша за море къ варягомъ, к руси.

Сице бо ся зваху тьи варязи суть, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзи и гъте, тако и си. Реша русь, чюдь, словени, и кривичи, вся: «Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нетъ. Да поидете княжитъ и володети нами». И изъбрашася 3 братья с роды своими, пояша по собе всю русь, и придоша: старейший Рюрикъ, а другий – Синеусъ на Беле-озере, а третий Изборьсте Труворъ. От техъ прозвася Руская земля, новугородьци, ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска. Преже бо беша словени. По двуже лету Синеусъ умре и братъ его Труворъ. И прия власть Рюрикъ, и раздая мужемъ свои мъ грады: овому Полотескъ, овому Ростовъ, другому Белоозеро.

Перевод на современный русский.

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица и стали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно тому, как другие называются свеи (шведы), а иные норманы и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и пришел старший Рюрик, а другой – Синеус – сел на Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. (лист 7)

http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php

И по стилю видно, что все написанное есть сказание. Своего рода былина. Примерно такого же типа как былины богатырского цикла о Святогоре, Илье Муромце, Никите Кожемяке или Микуле Селяниновиче. Разумеется, никаких дат в таких сказаниях быть не может и то, что кое-где они приведены “от сотворения мира”, говорит лишь об их сказочной природе.

Призвание Рюрика c братьями на княжение. Каpтина худ. Васнецова «Призвание варягов»

Но как и всегда в таких случаях, можно сказать, что “что-то” там такое было. Некая заваруха между племенами, некое желание остановить взаимное истребление и обращение за помощью к заморской силе.

Источники разного ранга

Историография по значимости выделяет для написания истории следующие источники. На первом месте стоят данные археологии, а также различные юридические и политические документы. Это договоры, решения о войне и мире, торговые соглашения, купчие, дарственные, завещания, награждения, судебные решения, докладные записки и т.д., то есть все то, что называется деловой документацией. Эти документы первичны и основополагающи потому, что фиксируют (как правило) реальное положение дел того времени, к которому относятся. Если, скажем, имеется договор о мире между двумя странами и разделе каких-то территорий, то это значит, что все так и было, иначе другая сторона не подписала бы этот документ. Затем идут летописи, да и то только для некоторого ограниченного времени, ибо летописание давно закончилось, да и в свое время летопись являлась своего рода формой компенсации отсутствия документов и архивов. Потом идут всевозможные мемуары, воспоминания, оценки, в общем – писания современников и участников событий. Так сказать, свидетелей. Уж там простор для фантазии велик.

И завершают классификацию (ранжирование) источников по значимости предания, сказания, легенды, мифы, былины, песни, а иногда даже и танцы народностей. В Древнем Китае, например, легендарные сведения о прошлом передавались движениями тела, рук и ног, то есть неким танцем. Знаток истории учитель Кун Фу-Цзы (Конфуций), как говорят древние свидетели, был незаурядным танцором.

В свете такой классификации источников давайте посмотрим, каковы же они для составления истории России. И уже самый беглый осмотр источников вызывает некоторую оторопь: никаких документов, на которые могла бы опираться достоверная истории Древней Руси, нет. Совсем. Есть только источники второго ранга – летописи. Причем, в любой энциклопедии можно прочесть, что, например, в “Повести временных лет” о начале Руси сообщаются легенды и сказания. То есть, источник второго ранга достоверности основан на источнике 4 ранга! Еще ниже шли бы сказки, но там их, к счастью, нет. Хотя сказание и сказка весьма близки и даже имеют общий корень.

Для летописей еще имеет значение время ее написания. Если она написана по свежими следам событий, в ней все же может быть больше исторических зерен по сравнению с той, которая написана через сотни лет и основана на устном предании.

Легендарная русская история

Не имея документов, нельзя написать ничего, кроме как изложить некие народные предания и впечатления о событиях, то есть – записать легенды и сказания. Иными словами, вне письменных источников истории нет – есть сказания и легенды, да и то в лучшем случае. Часто ссылаются на проповедь первого русского митрополита Илариона “Слово о законе и благодати” (там длинное название, но обычно дают вот это краткое), в котором он рассказывает о крещении Руси. На самом деле это тоже никакой не документ, а именно проповедь. Там главным содержанием является повествование о том, что закон – это Ветхий завет, он ниже благодати, которая есть Новый завет. Складно пересказывает сюжеты Ветхого и Нового заветов.

А далее о том, что эту благодать на Русь принес князь Владимир. Однако же никаким свидетелем Иларион не был – он во времена крещения еще и не родился и говорил свое “Слово” примерно через 50 или даже 60 лет после крещения уже при правлении сына Владимира Ярославе Мудром. Да и само-то это “Слово” дошло до нас лишь в списках 15 века, и какой отсебятины туда за истекшие сотни лет успели внести монахи – никто не ведает.

Приведу цитату из “Слова”, наглядно показывающую стиль свидетеля:

“И совлек с себя князь наш — вместе с одеждами — ветхого человека, отложил тленное, отряс прах неверия — и вошел в святую купель. И возродился он от Духа и воды: во Христа крестившись, во Христа облекся; и вышел из купели просветленный, став сыном нетления, сыном воскресения. Имя он принял древнее, славное в роды и роды — Василий, с которым и вписан в книгу жизни в вышнем граде, нетленном Иерусалиме. И, совершив сие, не остановился он на том в подвиге благочестия и не только тем явил вселившуюся в него любовь к Богу. Но простерся далее, повелев и всей земле <своей > креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы во всех градах ясно и велегласно славиться Святой Троице и всем быть христианами: малым и великим, рабам и свободным, юным и старцам, боярам и простым людям, богатым и убогим. И не было ни одного противящегося благочестивому повелению его, даже если некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевшему <сие>, ибо благочестие его сопряжено было с властью

Как литература – это хорошо. Но как свидетельство?! Нужно еще учесть, что язык за 400 лет меняется весьма сильно. Вот смотрите, как звучит первый абзац из цитаты выше в оригинале 15 века – при том еще и в современной разбивке на отдельные слова и в современной графике букв:

“Съвлѣче же ся убо каганъ нашь и съ ризами ветъхааго человѣка съложи тлѣннаа, оттрясе прахъ невѣриа и вълѣзе въ святую купѣль. И породися от Духа и воды, въ Христа крестився, въ Христа облѣчеся, и изиде от купѣли бѣлообразуяся, сынъ бывъ нетлѣниа, сынъ въскрѣшениа. Имя приимъ вѣчно, именито на роды и роды, Василии, им же написася въ книгы животныа въ вышниимъ градѣ и нетлѣннѣимъ Иерусалимѣ”.

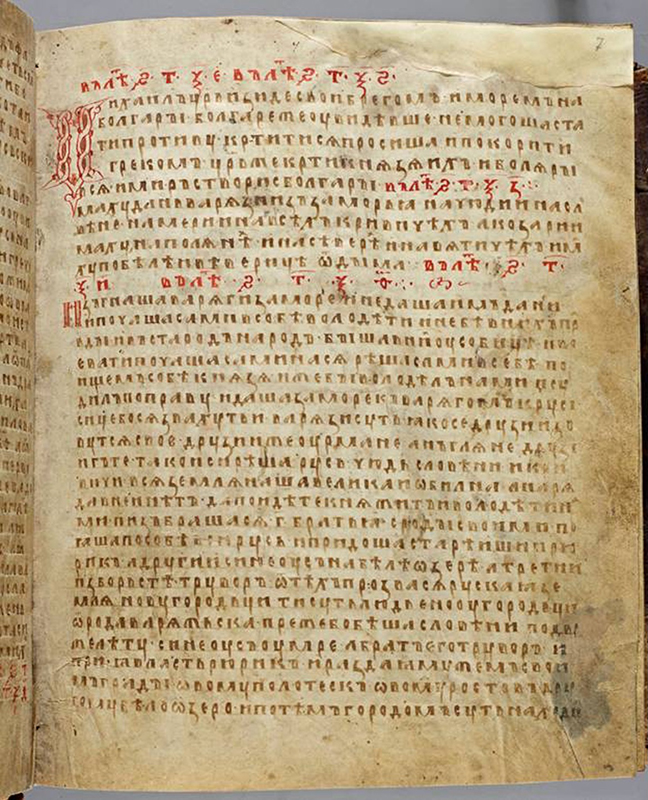

Так выглядит текст, написанный 500 лет назад и то в современной транскрипции. А ведь первоисточник “Слова” Илариона писался и вовсе 950 лет назад. Сплошняком, глаголицей (это и была азбука Кирилла и Мефодия). Как его воспринимали и интерпретировали монахи 15 века спустя 400 лет, которые уже перешли кириллицу? Неведомо.

Вот надпись на глаголице на древнеславянском языке, попробуйте прочесть и понять:

Как же быть с началом Руси? Кто они такие, эти русы? Ясно, что кто-то был. Кого-то призвали. Но когда, что именно говорили, что делали? Нет ни одного документа. Такой важный акт как призвание на княжение должен был бы быть оформлен договором. Некоей клятвой, целованием, “отливанием в граните”. Документ этот должен был бы храниться как зеница ока, в пещерах, каменных сейфах, в сундуке на дубе, в зайце и яйце вместе с кощеевой иглой. Нет ничего подобного.

Правда, считается, что имеются три Византийско-русских договора. Но вовсе не в рамках делопроизводства. Эти тексты излагаются все в той же “Повести временных лет”, носят нарративный характер, существуют только в этом источнике, их нет в Византийских хронографах. Собственно, это не документы, а некий рассказ летописца о правилах обычая на Руси времен составления летописи, то есть спустя почти две сотни лет после их “заключения”.

Все же приведу начало Русско-византийского договора 911 года (автор “документа” неизвестен, равно как и кто подписал “договор”), чтобы было ясно видно, кого имеет в виду летописец под словом “руские”.

В лѣто 6420. Посла Олегъ мужи свои построити мира и положити ряды межи Грѣкы и Русью, и посла глаголя:

“Равно другаго свѣщания, бывшаго при тѣхъже цесарихъ Лва и Александра. Мы от рода рускаго — Карл, Инегелдъ, Фарлофъ, Веремудъ, Рулавъ, Гуды, Руалдъ, Карнъ, Фрелавъ, Рюаръ, Актеву, Труанъ, Лидуль, Фостъ, Стемиръ, иже послани от Олга, великаго князя рускаго”.

Вот такие “руские имена” – Карл, Инегельд, Фарлоф. Хорошо известные и принятые у норманов.

А ведь в это время во Франции уже существовали архивы (и до сих пор они доступны), наполненные всякого рода договорами, дарственными, завещаниями и родословными. Самая глушь, темные века, религиозное мракобесие – а вот поди ж ты. И про крестовые походы там есть. Папский архив содержит тысячи документов раннего Средневековья. В XII в. в каждом немецком городишке был архив в сотни грамот. Это гигантские объёмы источников именно актового материала (акты и делопроизводство), включая личные архивы владетельных родов вроде Марбургов и Дижонов. Это помимо хроник и анналов, которые есть все же источники второго уровня важности.

Во всяком случае, сказание Нестора нисколько не точнее шуток Нового Сатирикона (Д.Ор, Тэффи, Аверченко), которые пишут о тех же событиях призвания варягов так:

«С одной стороны они (славяне) были храбры, но с другой стороны храбры не были, вследствие чего исход битвы зависел от того, с какой стороны к ним подходил неприятель… Сражались они врассыпную, но потеряв сражение, бежали дружной толпой и сомкнутыми рядами.

Северные славяне платили дань варягам, южные — хазарам, а западные — и варягам и хазарам. Иногда северные тайком приносили дань хазарам. Тогда южные, выбрав ночку потемнее, несли дань варягам. А днем северные нападали за это на южных и колотили их, приговаривая: «Будете знать, как приносить дань нашим варягам!». Поколотив друг друга всласть, они объединялись и шли бить западных славян с криком: «Будете знать, как давать дань нашим хазарам и варягам!».

Наконец, устав от своей справедливости, они послали за варягами с историческими словами: «Земля наша велика и обильна, порядка же в ней нет…» — «Зачем вам порядок?» — поинтересовались варяги. -» Как зачем? Для порядка, стало быть. Без порядка какой же порядок? Один беспорядок только». Варяги засмеялись и согласились приехать».

Это сказание о призвание варягов затем вылилось в настоящую войну между норманистами и антинорманистами, которая идет и по сей день. И будет идти всегда, ибо каждая сторона имеет свои резоны трактовать миф.

Норманисты с легкой руки академиков-немцев Миллера, Шлецера и Байера, впервые внесших научные методы в русскую историографию, говорят о том, что государственность в Россию принесли скандинавы, a антинорманисты, начиная с Ломоносова, утверждают, что это выдумка Нестора-Лаврентия, что это им приказали князья сделать эту вставку про призвание, ибо заморское происхождение в то время добавляло славы и легитимности. Или, что Рюрик на самом деле был славянин, исконно русский, по имени Рарог (Сокол).

Сам Новгород, который пригласил Рюрика на княжение, появился по археологическим данным в начале Х века, то есть спустя 50-70 лет после призвания варягов. Да и не городом он тогда был, а городищем, то есть деревней с несколькими избами. Вот и приходится исправлять летопись и писать, что монах имел в виду Старую Ладогу. Что там Нестор имел в виду, мы уже никогда не узнаем.

Или возьмем фразу из летописи:

И избрались трое братьев со своими родами и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и пришел старший Рюрик, а другой – Синеус – сел на Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске.

Многие историки, включая акад. Рыбакова, открыли, что имя «Синеус» представляет собой искаженное старошведское «свой род» (шведское sine hus), а «Трувор» — «верная дружина» (шведское thru varing). Таким образом, Рюрик приходит княжить не со своими двумя братьями, а со своим родом (в который входил, например, Вещий Олег) и верной дружиной. То есть Синеус с Трувором под рукой Нестора превратились в братьев Рюрика, хотя по-нормански сие означает «Рюрик со своим родом и дружиной (Рюрик сине хус трувор)».

Но не тут-то было. Еще в середине XIX в. А.А. Куник и позже Н. Т. Беляев “доказали” происхождение летописных имен Синеус и Трувор от древнескандинавских Signjótr и Þórvar[ð]r. Е. А. Мельникова показала, что эти имена хорошо известны в рунических надписях и исландском антропонимиконе. Таким образом, в тексте «Повести Временных лет» Синеус и Трувор фигурируют как личные имена. Ну и что же известно об этих братьях из летописи? Только то, что они тут же умерли. А еще то (из Нового Сатирикона), что Синеусу выкрасили усы и он стал Черноусенко, а от Трувора пошли разные труворовичи, интенданты, хожалые и прочие расхитители народного добра.

В рецензиях на фильм «Викинг» авторов упрекают в том, что и князь Владимир 1 и все остальные ходят в жуткой грязи. А как же всем известные русские бани ? -возмущены дальние потомки тех румяных славян. Вот как раз про бани в 10 веке ничего не известно. Нет отечественных данных. А есть сведения от арабов. Они пишут, что само жилище у славян было чем-то вроде бани. Только не для омовения, а для утепления.

Цитата: “(Славяне) делают жилища под землей, так чтобы холод, который бывает наверху, их не достал. И он (Славянин) приказал, чтобы принесли много дров, камней и угля, и эти камни бросали в огонь, и на них лили воду, пока не пошел пар и под землей стало тепло. И сейчас они зимой делают так же”. А.П.Новосельцев Текст о славянах из анонимного сочинения “Моджмал ат-таварих” (“Собрание историй”), составленного в 1126 г.

Потом некоторые из таких землянок стали культовыми капищами, где не столько мылись, сколько жаром изгоняли злых духов и общались с предками, а уж спустя сотни лет эти капища превратились в бани.

Уж казалось бы, переписка Ивана Грозного с князем Курбским – это очень важный памятник политической мысли того времени. Но, по мнению некоторых ученых, эта переписка является литературным произведением, написанным в XVII веке князем Шаховским, дальним родственником Курбского. Стоит вспомнить, что от Грозного не осталось ни одного автографа, он сам ничего не писал, хотя, вроде бы, грамоту знал. Но не царское это дело – писать. Может быть, диктовал? Допустим. Но…

Историк Борис Морозов пишет: “В целом у нас вообще таких личных писем XVI века в принципе не сохранилось буквально ни одного. Какие-то новые есть находки, но в целом жизнь людей скрыта от нас, потому что это все действительно погибало в деревянных строениях как у простых людей, так и у бояр, боярские архивы XVI века в принципе не сохранились”. Царь Алексей Михайлович в середине XVII века повелел доставить к нему все имеющиеся в столице книги по истории Руси, но ни в царской, ни в патриаршей библиотеках не нашлось ни одной исторической книги (Бочаров Л. И. и др. Заговор против русской истории. М., 1998.).

Царь Федор Алексеевич (старший брат Петра I) приказал собрать все разрядные книги и сжечь их в сенях передней царской палаты. Эти книги представляли собой историю древних русских родов, где отмечались заслуги каждого рода перед Отечеством. В результате была уничтожена не только генеалогия русской знати, но и память о деяниях предков. То есть, нет ничего достоверного даже от 16 века, что уж тут говорить о 10-м?!

Только немец Миллер, назначенный в 1765 году начальником Московского архива Министерства иностранных дел, учинил хоть какое-то архивное дело. Но Миллер – это уже вторая половина XVIII века, а мы говорим о XVI и еще более раннем времени.

В результате самодурств и разных пожаров-затоплений, как отмечал известный историк Р.Г.Скрынников, «сохранность русских архивов и книгохранилищ XVI века – наихудшая во всей Европе».

Да, худо с документами по древней русской истории. Правда, считается, что имеются три Византийско-русских договора. Но вовсе не в рамках делопроизводства. Эти тексты излагаются все в той же “Повести временных лет”, носят нарративный характер, существуют только в этом источнике, их нет в Византийских хронографах. Собственно, это не документы, а некий рассказ летописца о правилах и обычаях на Руси времен составления летописи, то есть спустя почти две сотни лет после их (договоров) заключения. Отсутствие документов первого ранга (договоров и пр.) дает большой простор для русских историков.

Можно даже ввести по аналогии с принципом неопределенности Гайзенберга в физике некий принцип неопределенности в русской истории: что в ней происходило – не определено до того момента, пока сверху не поступит политический заказ на правильное прочтение и интерпретацию некоего исторического события.

Пусть попробует каждый из нас по памяти сказать, где он был два или три года назад. Пусть точно скажет, когда он ездил в путешествия, с кем именно, что и где он тогда говорил. Пусть просто вспомнит, когда произошла первая встреча с другом и при каких именно обстоятельствах. Как правило, это сделать не удастся – если нет дневниковых записей или писем того времени.

Первые выводы из обозрения источников по истории Руси таковы: в основе российской историографии лежат предания, сказания, в лучшем случае летописи, но документов по ранним периодам нет. Hе было делопроизводства. И не было, стало быть,архивов. Посему историю можно толковать так и сяк в зависимости от политического момента. В общем, не история, а настоящее фэнтези. В точном соответствии с формулой марксистского историка Покровского: «история есть настоящее, опрокинутое в прошлое”. Отсюда и проистекает шутливая формула: “Россия – страна с непредсказуемым прошлым”.

В наше время эту методологию взял Мединский, псевдоисторик, ранее министр культуры, теперь помощник Путина и первый секретарь нового союза писателей России (2025), который прямо прокламирует, что вся история должна подтверждать сегодняшние политические потребности власти. Поэтому, к примеру, 28 панфиловцев (фильм с этим названием от 2016 г), которые никогда никакого подвига не совершали, а двое из них, попав в плен, служили полицаями, по требованию Мединского на самом деле геройствовали и все как один погибли, донеся до нас посмертный возглас политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». https://www.kommersant.ru/doc/2712788

Валерий ЛЕБЕДЕВ,

писатель, журналист, издатель.

Член The International Academy of science, industry, education & arts.

Бостон, США.

Для «RA NY»