Эльмара ФАУСТОВА:НОВЫЕ СТИХИ

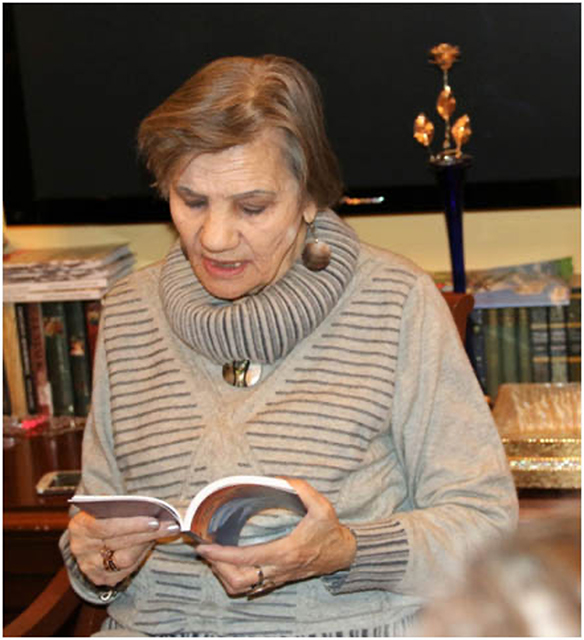

Од авторе:

Эльмара Фаустова – Член СП Москвы, Союза писателей Северной Америки, Международного союза журналистов. Кандидат философских наук по эстетике. Главный редактор журнала «Новые Витражи». Всю жизнь проработала в МГУ им. М.В. Ломоносова, последние годы в Институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. С юности пишет стихи и позднее – рассказы, миниатюры, очерки, рецензии на театральные спектакли. Издала 5 книг стихов и 7 книг малой прозы (две в соавторстве). Занимается редактурой художественной прозы. Имеет литературные награды. Участвовала в Международных книжных выставках – в Париже (модератор), Франкфурте, Лондоне, Мадриде и других.

Страстный путешественник, побывала на всех континентах, кроме Антарктиды.

ТУМАН ТРЕВОЖНОСТИ

Этот туман тревожности

душу окутывает в темноте,

душу опутывает в тишине –

и нет никакой возможности

прикинуться непричастным:

тревожность своим участьем

делает свет несчастным,

медленно проникая в воздух,

в задавленный вдох дыханья,

в сердечные трепыханья.…И что наши ожиданья?

От века известны преданья

О вере, надежде, любви.

Но как ненадёжна надежда,

но как недоверчива вера –

взывает к доверию вера…

И манны с небес не зови.

А выход – замкнуться прилежно?

Ждать только от ближнего

нежной заботы, спокойной любви?… Но пульс беспокойно кровит…

ИЗ ЭПИДЕМИЙСКОГО ЦИКЛА

13. * * *

Не великое стояние

во спасенье на Угре,

а великое сидение

по весенней злой поре,

жёстких правил соблюдение,

словно в массовой игре,

где все жизни ставят нà кон,

потому из тысяч окон

с вопросительнейшим знаком

видим недреманным оком

срывы жизни под откос –

учиняет смерть покос

и срезает нам дыханье…

Ну, а мы, простясь с Уханью,

жаждем победить в войне –

мы сегодня на коне!

10. * * *

За окном

В немерянном просторе

Ветер веет тысячи веков.

Расцветают в голубом

Воздушном море

Хризантемы белых облаков.

16. * * *

Бродит в голове моей суждение:

мы живём всё больше в отчуждении,

а теперь нас так рассыпал вирус,

и разрыв меж нами кратно вырос,

плоть живую заточил в on-line,

и хоть нас хранит сейчас билайн

и холодный без души эфир, –

не спасает виртуальный мир.

Мы объятья жаждем, блеска глаз,

чтоб огонь любви в нас не угас

* * *

Нà ночь глядя?

Глядя на нóчь?

Видишь тени,

Видишь темень –

И не можешь себе помочь.

Может, забудешь,

Что нынче худо, –

Ветром колеблется

Млечный путь.

Так захотелось поверить в чудо –

Сегодня,

завтра,

когда-нибудь…

СВЕРХЗАДАЧА

Хочется мне повалять дурака –

облако треплет лихая рука,

но уплывают в закат облака,

шлейфом мне шлют на прощанье:

«Пока…»

Я же пытаюсь ветер ловить,

ветер – воздушную лаву завить,

он же играет, мимо скользя,

машет струёй мне:

«Пойматься нельзя!»

Сколько желаний, поползновений,

сколько прекрасных, напрасных мгновений…

Хватит быть резвым?

Надо быть трезвым?

…Скучно мне воздухом спящим дышать –

Хочется вихри с сияньем смешать!

Буду всем сердцем судьбе благодарна.

…Жизнь по-другому будет бездарна.

1046. КОГДА БЕДА…

Беда пинком любую дверь

с петель с размаху вышибает,

покой из дома выживает –

под крышей жизни нет теперь.

И призывает всё терпеть,

пугает чередой потерь,

больное сердце отравляя

и «письма счастья» отправляя

всем уголкам больной души……Мы починяем нашу дверь,

выкуриваем зла отраву

и тёплый, светлый дух отрады

в проветренный впускаем дом.

И выживаем злу назло –

не то, чтоб просто повезло.

Избавиться от зла беды,

очистить линию судьбы –

всё жажда жизни победит.

* * *

Ты, как старый пилигрим,

одинок и нелюдим

сам собою нелюбим

без тропы бредёшь один

сквозь туман и сизый дым…

И при этом ты не ропщешь,

оставляя тонкий росчерк

на песке времён текучих

и в тоске толпы трескучей.

Ты растаешь в тёмной туче,

Точно нѐ жил, точно нѐ был…

Кто же вспомнит?

– Только небо.

МОЕМУ СНЕЖИКУ

Где теперь твоя душа,

мой малыш чудесный, нежный,

ласковый и белоснежный?..

Что же ты устал дышать?Жил весёлый, безмятежный,

ученик мой неприлежный –

лишь два слова возглашал.

Птеродактилем кружил,

рассекая лихо воздух,

совершая виражи,

наполняя жизнью жизнь

и душе давая роздых.Сколько радостной любви

нам дарила наша птица.

И теперь мне горько снится

свет любви летящих крыл.… Двери в счастье он закрыл.

Райские врата открыл…

* * *

Не поётся и не пишется,

горько пьётся –

грудь колышется

от проколов и уколов

и едва заметных сколов.

Но давно пора учиться

от напастей всех лечиться,

чтоб голодная волчица

грудь не грызла день и ночь –

уносила ноги прочь.

… Только темень не пророчь…

К 200-ЛЕТИЮ ФЁДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Мне снятся не волшебные сады,

а снежный ветер,

мчащийся вдоль Невского,

закат зловещий у большой воды,

мучительные страсти ДостоевскогоВиденьем снов нам править не дано,

Всё продолжается в непоправимом духе –

с закатом вместе ухожу на дно:

нет памяти, нет зрения, нет слуха…Но что я вижу, воздуха вдохнув?

О Боже! – к счастью, медленно всплываю!

Всё ново?

Только жизнь кривая –

Тень Достоевского взошла,

Душой вздохнув.

Виктор КУДИНОВ: ДВА РАССКАЗА

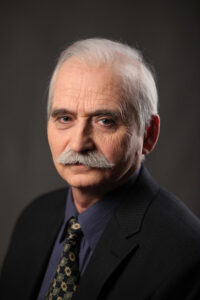

Об авторе:

Кудинов Виктор Сергеевич родился 7 января 1940 года в г. Балашиха Московской области. Трудовую жизнь начал с 17 лет, служил в Советской армии, вел следственную работу в органах МВД. В 1970 году закончил Всесоюзный заочный юридический институт. Как специалист по авторскому праву работал в издательствах «Русский язык», «Художественная литература», «Роман-газета». Автор исторических, детективных, детских произведений, в том числе: «Неволя», «Адель», «Гнев Кабиров», «Филипп», «Бедный русский», «Приам», «Солдатская награда», «Удачливый» и другие.

В 2020 году журнал «Балашиха: Голоса сердец» начал публиковать новый роман писателя «Дом минувшего времени». Электронный журнал в интернете «Русскоязычная Америка» №1 за 2020 (Архивный № 554) опубликовал первые главы нового исторического романа Кудинова Виктора «1812». над которым автор работает в настоящее время.

Член Союза писателей России. Член Академии Российской литературы. Лауреат премии А.П.Чехова.

Живет в г. Реутове, Московская область.

ПИСАТЕЛЬ

Когда Роман Федорович Платов приехал в Пехорск и поселился на Садовой улице фабричного поселка в двухэтажном деревянном доме с широкой стеклянной террасой, земля вокруг представляла пустырь с ямой посредине, в которую каждый, кому ни лень, сваливал всякий хлам: ржавые примусы, железные кровати, разбитые ящики, скрученную и погнутую проволоку и прочие ненужные вещи.

Понадобилось немало времени и много труда, чтобы участок перед домом превратился в прелестный островок зелени с живительной прохладой и узенькими песчаными дорожками. Кудрявые фруктовые деревья и густые ягодные кусты, изящные цветники, росшие теперь в саду, радовали глаз различными оттенками зелени и причудливым переплетением ветвей. После дождя или при вечерней росе они источали дивный запах, которым хотелось дышать бесконечно.

В саду, за грубо-сколоченном некрашеным столом, под раскидистой антоновской яблоней, Роман Федорович писал короткие рассказы о послевоенном времени или просто размышлял о чем-нибудь. Движение света и тени, трепет листвы и травинок, писки и стрекот неугомонных насекомых и чириканье воробьев рождали у него различные мысли, которых он не успевал записать на бумагу, а только высказывал их Сергею Изотову, если тому случалось быть.

Молодой человек приходил к писателю после обеда или в начале вечера, чтобы сыграть в шахматы. При хорошей погоде они играли на садовом деревянном столе, а во время дождя или грозы перебирались в небольшой кабинет писателя на втором этаже, со стеллажами во всю стену, плотно заставленными книгами. Роман Федорович играл плохо, и чтобы не огорчать хорошего человека, Сергей, случалось, нарочно проигрывал. Писатель не замечал подвоха и был доволен выигрышами.

После шахмат они обычно отправлялись бродить по городу. В сороковых годах Пехорск был еще поселком городского типа или местечком, состоящим из нескольких поселков. В нем было две фабрики — хлопкопрядильная и суконная, построенные еще в прошлом веке.

Вокруг фабрик ютились маленькие и большие дома, в которых проживали рабочие и служащие, а за домами, куда ни глянь, сплошной стеной подымался сосновый лес. Этот лес тянулся во все стороны на многие километры: он как бы втискивался в город, врезался в его кварталы, делил на части. Но жители умело использовали его соседство — они наделали многочисленные скверы и парки, с полями и рощами, с растущими вековыми дубами, липами и березами.

В конце шестьдесятых в Пехорск приехало много людей, они отобрали у леса обширные участки ровной земли и понастроили заводы, автопарки, стадионы, дома-культуры, больницы, котельные и другие учреждения, без которых не может обойтиться современный город. Жилые кварталы вырастали на окраине среди леса и полей с удивительной быстротой, чему писатель немало удивлялся.

Во время душевного подъема, когда его охватывала жажда деятельности и движений, Роман Федорович непременно отправлялся на ближайщую стройку. Его радовала работа строителей, суетливое шумное движение их машин и башенных кранов. Он всегда с удовольствием и подолгу беседовал с рабочими, шоферами, возчиками, железнодорожниками, угощал их сигаретами и сам курил сигарету в длинном мундштуке, после чего говорил Сергею:

— Наблюдайте за простыми людьми, изучайте их, если хотите понять человека, вашего современника, не подмечайте в них только плохое, а умейте найти то, чем они богаты. Это гораздо важнее. Они большие труженики. Поглядите, сколько понастроили! Удивительно! Нет, никому не сломить Россию! Россия возродиться, станет передовой страной, если мы сумеем противостоять всему тому, что нам мешает и унижает нас.

Сергей соглашался с ним. За последнее время он на многие явления жизни стал смотреть иначе. У него будто открылись глаза, он стал находить много увлекательного в том, что делалось вокруг него. Дружба с писателем подействовала на него благотворно, она как бы окрылила его и научила тому, о чем он не имел никакого понятия раньше. Но более всего Сергею Изотову нравилась жизнь писателя: с семи утра и до двух дня Роман Федорович занимался творчеством, после обеда делал короткий отдых, потом читал газеты, книги, журналы, играл в шахматы или прогуливался по окрестностям города. Самое ценное в жизни писателя, по мнению Сергея, была независимость, и молодой человек мечтал о том, когда сам, вот так же сможет распоряжаться своим временем и делать только то, что ему по душе. Самым большим его желанием было написать современный роман и опубликовать его. Пока мечта оставалась неисполнимой. Прежние издательства переживали трудные времена, а новые завалили книжные прилавки любовными дамскими романами, историческими биографиями, переводными триллерами и боевиками.

Роман Федорович был женат на прехорошенькой, заботливой и приветливой женщине, моложе его лет на двадцать, от которой он имел таких же пригожих двух дочерей. Писатель хотел сына. Раньше он попрекал жену тем, что она более не хотела иметь ребенка, ему казалось, что этот третий должен быть мальчиком. Писателю нужен был сын, он тосковал по маленькому озорнику и часто и подолгу мечтал о нем. Раза три мальчик ему приснился, и Роман Федорович напомнил Нине Петровне о третьем ребенке. Он сделал это очень деликатно, потому что жена не желала ничего слышать о родах.

Нина Петровна грустно заметила:

— Роман Федорович, вы хотите меня погубить. Вы забыли, каково мне пришлось с нашей последней?

Писателю ничего не оставалось, как поцеловать жену в лоб. Действительно, последние роды были тяжелыми и едва не свели в могилу мать и дитя. Это-то теперь и пугало обоих. Он любил жену и жалел ее. Нина Петровна из сострадания к мужу могла согласиться на третьи роды, если бы была твердо уверена, что родится сын. Она боялась разочаровать мужа, да и годы были уже не те, и чтобы его утешить, напоминала о внуках:

— Я вполне уверена, что будет мальчик. Осталось недолго ждать. Потерпи.

И писателя, как ни странно, это утешало. Знакомство с Сергеем Изотовым немного отвлекло его от мыслей о сыне. Он привязался к Сергею и относился к нему с отеческой теплотой.

До знакомства с Романом Федоровичем Сергей прочел одну его книгу, военный роман. От своей сестры Полины он узнал, что писатель в последние годы издал два сборника повестей и рассказов, взял их в библиотеке и прочел с большим интересом.

После прочтения его книг стало понятно, почему Роман Федорович относился с такой любовью к простым людям и восхищался их созидательном трудом. Почти во всех своих произведениях он описывал ужасные разрушительные последствия войны и с горечью сообщал о человеческих трагедиях. Сергею понравились рассказы писателя, и он ждал случая, чтобы поговорить об этом, но Роман Федорович никогда не заводил с молодым человеком разговор о своем творчестве, его вполне удовлетворяли разговоры о современной жизни, о природе и ее гибели от неразумной деятельности человека. Из этих бесед писатель заключил, что Сергей имеет собственное суждение и что его интересы чрезвычайно разнообразны. Это было приятно, и в душе писатель гордился им.

Со временем Сергей стал замечать, что писателю стало трудно без него обходиться, и решил, что наступил подходящий момент показать ему что-нибудь из написанного им самим. Однако у него не было ни одного законченного рассказа.

Весной он сжег целый чемодан бумаги, все, что ему удалось написать в течение ежедневного пятилетнего труда. Поводом для этого послужили редакционные отказы напечатать хотя бы один из тех рассказов, которые были посланы по почте в различные журналы. Все рассказы возвратились к нему с записками, в которых одни просили прислать что-нибудь еще, другие сообщали, что подобное где—то было опубликовано, а иные заявляли, что вообще не считают нужным печатать им написанное и советовали более их не беспокоить.

Для него это было жестоким сокрушительным ударом, гибелью всех надежд. Он не представлял, как сможет выжить после этого, однако выжил и в отместку самому себе уничтожил свои рукописи. Как Гоголь когда-то. Он подумал: если Гоголь смог себе позволить сжечь рукописи второго тома «Мертвых душ», то он и подавно. Все — долой! Какое после этого он почувствовал облегчение! Точно смыл с себя скверну. Ему и дышать стало легче. И он решил, что более ни за что и никогда не возьмется за перо.

Но время залечило его раны от столь тяжелого первого разочарования. Сергей успокоился и стал ощущать с каждым днем все сильнее и сильнее потребность высказаться, рассказать какую-нибудь историю, которая неожиданно приходила на ум. Знакомство с писателем приободрила его. Это был первый живой писатель, встреченный им в жизни. К тому же он был так мил и доброжелателен, так светился улыбкой при виде Сергея, что тому захотелось еще раз испытать себя. Он вдруг снова поверил в свое призвание.

И вот однажды Сергей сел за стол писать новый рассказ.

Так как стояла полуденная жара, то Сергей открыл окно, распахнул дверь на балкон, чтобы легкий ветерок освежал его, снял с себя майку и, полураздетый, уселся за обеденный стол, покрытой клеенкой, поставив перед собой пол-литровую кружку с холодным квасом.

Он писал до вечера, а ночью в полнейшей тишине, изредка нарушаемой гудением вездесущих комаров, работал над словом. То был самый приятный процесс работы. Он так увлекся, что просидел до первых проблесков зари. После чего бросился в чистую прохладную постель и проспал как убитый четыре часа. Его разбудил ослепительный луч солнца, коснувшийся его закрытых век.

Бодрый, освеженный сном и холодным душем, молодой человек снова сел к столу и набело переписал рассказ в ученическую тетрадь. Сергей поведал об одной бездомной собаке, за которой наблюдал в течение трех месяцев. Он радовался тому, что получилось. Действительно, еще несколько часов назад ничего не было, кроме чистых листов бумаги, а теперь эти листы были сплошь заполнены словами, которые, вместе взятые и расставленные по порядку, представляли нечто, похожее на живую картину. Это было как чудо, ибо каждое слово для него звучало, пахло, обозначало цвет. Он необыкновенно был доволен собой и думал, что Роману Федоровичу рассказ понравится. Он был так наивен, так влюблен в свое детище, что не замечал слабых его сторон, напротив, тот казался ему стройным, хорошо скроенным произведением.

На другой день Сергей пришел к писателю и застал его сидевшим на террасе с книгой в руке. Это был второй том его избранных, который молодой человек прочел накануне. Роман Федорович некоторое время гордился книгой, но скоро она ему разонравилась. Писателю хотелось написать о современной жизни, о том бедствие, в котором оказалась Россия после краха социализма, о людях, которые не сдавались и стойко переносили несчастья. Однако материал никак не давался: уж слишком быстро произошли перемены, а он все еще мыслил старыми понятиями — отсюда и недовольство собой и своим творчеством. К тому же каждая вышедшая книга была для него все равно, что убитый зверь, и ему не терпелось написать другую.

Сергей Изотов положил тетрадь на столик возле вазочки со свежими ромашками.

— Что это? — осторожно спросил писатель.

— Рассказ, — пробормотал Сергей и смутился: в глубине души у него шевельнулось сожаление о совершенном. Ему захотелось схватить тетрадь, выбежать вон и разодрать в клочья. Да было поздно.

Роман Федорович посмотрел на Сергея взглядом человека, которого внезапно застали врасплох, поджал губы и указал рукой на диван, на котором лежала раскрытая деревянная шахматная доска со стоящими черными и желтыми, блестевшие лаком, фигурками. Они сыграли две партии, одну из которых Сергей ухитрился проиграть. После чего писатель вышел в сад подышать прохладой и выкурить сигарету.

Затем он вернулся, взял тетрадь и прочел рассказ так быстро, что Сергею стало страшно, он забеспокоился, уж не пропустил ли писатель несколько абзацев и предложений. Роман Федорович спросил молодого человека, почему ему взбрело в голову взяться за перо. Сергей пожал плечами и ответил, что, вероятно, нужно было не торопиться и поработать над рассказом день-другой.

— Да, конечно. Рассказ явно пострадал от спешки. Нужно дать ему отлежаться, затем переписать заново. А вообще неплохо, да, неплохо, — скороговоркой произнес Роман Федорович и вернул тетрадь.

Через десять минут они уже вышагивали по улице, говоря о начавшемся похолодании, вызванном циклоном, который пронесся над Скандинавией. Роман Федорович остановился у бывшего гастронома. Возле старого здания возвели двухэтажную пристройку, получился современный торговый центр, в котором собирались продавать мебель и видеоаппаратуру. Переступая через кирпичи и доски, писатель подошел к знакомым строителям, поздоровался с ними за руку и угостил их сигаретами.

Сергей не стал ждать, когда тот освободиться, и незаметно ушел. Он был разочарован.

Спустя четыре дня Сергей принес Роману Федоровичу новый рассказ,— теперь о старом хромом мерине,— напоминавшим историю Холстомера.

Он попал в неурочное время. Старшая дочь писателя, Ксюша, капризная и своенравная девчушка с льняными волосами, любимица Романа Федоровича, с рыданием в голосе молила мать купить щенка, как она говорила, одного-единственного маленького щеночка.

Писатель обрадовался Сергею и заперся с ним в кабинете: подобные сцены терзали его душу, портили настроение. Ему было жаль дочь и не хотелось прекословить жене, которая была против любой живности в доме, и поэтому он не вмешивался в их разговор.

Сергей передал Роману Федоровичу тетрадь с рассказом: по лицу писателя пробежала тень. Он вздохнул и, хмурясь, стал читать, потом взял авторучку и начал чиркать и писать что-то на полях рукописи. Сердце Сергея сжалось, на лбу выступили капельки пота, а щеки от стыда покрылись румянцем. Он почувствовал себя окончательно погибшим.

Закончив чтение, Роман Федорович поднялся из-за стола и в раздумье начал расхаживать по комнате, заложив руки за спину. Творчество молодого человека заинтересовало его, и он попросил Сергея поведать о себе. За свои двадцать четыре года Сергей успел поработать на фабрике, на заводе, послужить в армии, и сейчас, рассказывая о чеченской войне, в которой ему пришлось участвовать перед самым ее концом, он так красочно описал природу Кавказа и быт солдатской жизни, что писатель не без удовольствия отметил в нем явно божий дар и склонность к образному повествованию.

Вскоре они услышали, как заплакала Ксюша. Роман Федорович потерял терпение, вышел из кабинета и сказал жене довольно строго, что не будет ничего плохого, если собака будет жить у них во дворе. Причитания и плачь дочери прекратились, и обрадованная девочка прошла под окнами кабинета на улицу. Зато у Нины Петровны началась мигрень, и писателю пришлось мочить на кухне полотенце и прикладывать ко лбу жены и, как ребенка, ласковым негромким голосом уговаривать не волноваться напрасно.

— Право, не стоит так переживать. Собака — друг человека. Ты же знаешь, что я давно мечтал иметь собаку.

— Роман Федорович, но ведь она будет линять и от нее полетит шерсть.

— Что за беда — шерсть! Мы будем ее стричь.

Писатель вошел в кабинет и сказал:

— Совершенно не дают поговорить. Пошли лучше в сад.

Когда они сели под яблоней, Роман Федорович сказал, что если бы у него был сын, он всеми силами постарался бы изменить его решение стать литератором.

Сергей удивился: ему казалось, что писатель должен был бы приветствовать любое творческое начинание.

Роман Федорович неторопливо раскурил сигарету в длинном мундштуке и сказал, что он бы удержал сына от сочинительства, потому что это не труд, а каторга, мука, терзание, вечное недовольство собой, от этого труда не знаешь отдыха ни днем ни ночью, а огорчений больше, чем радостей.

— В желании писать таится отказ от самого себя. Не помню, кто сказал, но сказал, надо заметить, верно, — произнес Роман Федорович.

— Жан-Поль Сартр. Он упомянул об этом в своем романе “Слова”.

— Сартр? Возможно, — согласился Платов и добавил. — Если бы у меня была вторая жизнь, я бы не стал писателем. Поверьте. Я не бросаюсь словами и говорю искренно.

Поставив согнутую в локте руку на стол и, подперев ею голову, он устремил печальный взгляд на картофельное поле за забором и мечтательно проговорил:

— Я бы работал на каком-нибудь предприятии или в селе, а в свободное время читал бы книги, журналы, гулял по улицам, путешествовал. Посмотрите, как прекрасно вокруг, какие ходят молодые красивые женщины. Я бы любил их, ухаживал за ними. Ведь это же великолепно — любить! Я бы бродил по лесу, купался в реке, — словом, жил бы настоящей человеческой жизнью. И ничего мне не надо.

Роман Федорович взял Сергея за руку и проникновенным голосом произнес:

— Выкиньте все из головы! Я вам говорю, как сыну. Что вам не хватает? Зачем вам эта кабала? Сначала в муках писать, потом в муках искать издателя, злиться на неудачи, на редакторов, директоров издательств, которые печатают своих друзей и платят жалкие гонорары, совершенно неравнозначные затраченному труду и времени, самому дорогому, чем обладает свободный человек. Возьмите какие угодно журналы, и вы увидите, что там одни и те же писательские имена, публикующие из года в год. Попробуйте пробиться сквозь их тесные ряды! Если и золотом напишете, не сможете. Тут, кроме таланта, нужны особые отношения с главным редактором, может быть, с кем-нибудь еще, какое-то покровительство, а то и просто деньги …

Платов вздохнул и продолжил:

— Потом учтите, писательским трудом вы себе на жизнь не заработаете. Посудите сами, вы получите какой-то гонорар за двадцать авторских листов, которые писали четыре года. Разделите эту сумму на месяцы вашего труда и вы обнаружите, что ваш заработок не дотянет до месячного заработка уборщицы. Так что наши уважаемые писатели и поэты низкооплачемые люди. Чтобы выжить, вам надобно иметь какую-нибудь гражданскую профессию, которая даст вам возможность заработать на хлеб и ботинки. Такова ситуация, мой друг! Мне некому было сказать в свое время. Я не знал всего, не знал, что такое — этот завистливый, недобрый писательский мир. Вы знаете, как я жил в ваши годы?

Роман Федорович умолк, раскурил потухшую сигарету, и лоб его избороздили глубокие морщины. Вздохнувши, он сказал:

— Я просиживал дни и вечера напролет за книгами и бумагой, в то время, как мои сверстники пользовались своей молодостью. Я отказывал себе во всем. Комната, книги, творчество — заменяли мне живой настоящий мир.

Роман Федорович проговорил задумчиво, как бы самому себе:

— Впрочем, у меня не было другого выхода. Один. Без друзей. Без женщин. Сочинительство помогало мне забыться. — он вдруг вскинул голову и поглядел Сергею в глаза. — Вы так молоды. Хорошо вам?

Сергей пожал плечами, а писатель с улыбкой заметил:

— Не прибедняйтесь! Вы симпатичный молодой человек. Стройный, энергичный, чистый и целеустремленный. У вас есть юность. А вот у меня юности не было.

Теперь Сергей с вниманием и любопытством смотрел на писателя, он не понимал его.

— Да, да. Что такое юность? Любовь, восторг, надежда, увлечения, вера в будущее. А у меня не было ни любви, ни восторга, ни веры в будущее, — Роман Федорович взял молодого человека за руку и с увлечением заговорил. — Представьте, представьте юношу лет семнадцати-восемнадцати, одиноко идущего по темной улице летним вечером, когда где-то страстно щелкает соловей, с пруда доносится кваканье лягушек, мимо бредут влюбленные парочки. А он — один! Это дико, противоестественно, неправдоподобно. Я невероятно трудно, просто невообразимо трудно сходился с женщинами. Это была моя проблема, неразрешимая задача. Мне не хватало решимости подойти к своей сверстнице, заговорить с ней. Я боялся отказа. Я считал себя неудачником, этаким гадким утенком, который хуже всех. Я ужасно трусил, робел, а в результате — одиночество и тоска. Нет, конечно, случалось, и я набирался отваги. Но, как правило, ее хватало ненадолго. Нужно было что-то делать, иначе я сошел бы с ума. Я взялся за перо. Я сказал себе: «Раз мне не везет в любви, постараюсь стать знаменитым писателем», — признался Роман Федорович со смущением.

Затем после короткого молчания пояснил:

— Вот почему я сказал, что у меня не было юности. Потом, конечно, ко мне пришла любовь. Когда я уже перестал ждать ее. Я женился. Женщина у меня была изумительная. Я любил ее безумно. Она разожгла мое честолюбие и заставила более серьезно отнестись к своему таланту. Я писал много и с воодушевлением. Недаром говорят, любовь сдвигает горы. Меня начали печатать, признали как писателя, стали приглашать сотрудничать в журналах. Однако вскоре семейная жизнь моя распалась. Прошло несколько лет, я женился снова. К тому времени мне исполнилось сорок восемь лет. Мои книги стали выходить регулярно. Так я стал профессиональным писателем. Занятно?

— Да, — согласился Сергей, он слушал Платова как зачарованный, и ему захотелось прожить похожей жизнью, так же мечтать, так же любить и так же быть одиноким.

— Но если бы я знал, повторяю, знал, сколько мне придется выстрадать, пережить ради творчества, я бы не взялся за перо. В юности я был наивен! Мне хотелось славы. А зачем? Что в том, что славен, знаменит, встать над толпой, превратился в некого, хоть и маленького идола. Все тщеславие. Мелочное, эгоистичное, хрупкое тщеславие! И как, в сущности, оно серо, бледно по сравнению с этой вот жизнью, с дикой окружающей нас природой. Действительно, что им до славы — вон тем соснам, яблоням, смородине, цветам? Что им до известности — курам, лошадям, собакам? Они живут — и хорошо! Умрут — ну и что из того? Они жили — и это предостаточно! Какая мне польза, что после смерти мое имя будут произносить другие? Я не понимаю тех людей, которые желают прославиться, жаждут богатств, стремятся и добиваются подобных ценностей путем жертв и страданий других людей. Все вздор! Самое важное — природа и человек! Труд и любовь! Радость и страдание! Да, да, молодой человек, не смотрите на меня так… Когда я бросил мечтать о славе и известности — о, чудо! — кажется, счастливее меня не стало человека на свете!

Сергей Изотов, молчаливый и подавленный, не сводил с писателя своих блестевших взволнованных глаз.

Писатель продолжал:

— По-настоящему мне хотелось стать лесником, пастухом или хлеборобом. Жить в физическом труде, делать свое незаметное, но нужное дело — вырастить детей, посадить деревья, построить дом и умереть никому неизвестным! Господи, как это хорошо! И даже никто, никто и никогда не будет знать, что ты жил на свете! Подумайте над этим! Идея — прожить незаметно! У вас может быть другое мнение. Но все же тут есть, о чем подумать.

После такого разговора, возвращаясь домой, Сергей бросил тетрадь с рассказом в реку. А так как тетрадь не хотела тонуть, то забросал ее камнями.

Через неделю Сергей пришел к Роману Федоровичу с новым рассказом, в котором поведал об одном случае, произошедшим с ним под селом Первомайском в последние дни чеченской войны. Писатель был в благодушном настроении, и в его семье царил мир и покой. Веселые девочки играли в саду с белым щенком, который радостно и пронзительно лаял. Нина Петровна, сидя на террасе, штопала девичьи колготки и тихонько посмеивалась, глядя на дочерей и собаку.

Роман Федорович пригласил Сергея на чашечку чая, потом они сыграли партию в шахматы. Писатель проиграл.

— Где моя ошибка? — спросил он.

— Вам не следовало есть мою пешку. Я нарочно отдал ее в жертву, чтобы заманить вас в ловушку.

— Значит, вы определили мою судьбу за пять ходов.

Сергей улыбнулся и откинулся на спинку дивана, наблюдая за Романом Федоровичем, а тот, не отрывая взгляда от шахматной доски, произнес, качая головой:

— Да-а, ничего не скажешь— продул вчистую! Нет, я никогда не научусь хорошо играть в шахматы. Годы не те. Все надо начинать смолоду. И научишься делать и станешь тем, кем хочешь, только тогда, когда приложишь все свои силы и упорство. Но только, если начнешь все с молодости! Это непременно.

Тут он заметил тетрадь, лежащую на столе, раскрыл ее и углубился в чтение рассказа. Когда последняя страничка была прочитана, писатель сказал:

— Я вас пытался напугать, говоря о негативных сторонах писательской судьбы. Вы не испугались. Мало этого, вы написали новый рассказ. Вы что, действительно, считаете существующую проблему нестоящей внимания? — писатель напомнил. — Не будут печатать. Грошовый гонорар.

— То, о чем вы говорите — это результат, а не цель. Иметь рукопись рассказа, повести или романа все-таки лучше, чем не иметь ничего. А чтобы иметь, надо писать.

— Значит, движение —это все, а результат ничто? Если вы и правда так мыслите, то я вас поздравляю, молодой человек. Настоящий писатель никогда не перестанет писать, ни при каких обстоятельствах. А если перестанет, то он уже не писатель.

Роман Федорович улыбнулся, смотря на Сергея. По всему было видно, что он остался доволен молодым человеком.

— Теперь о главном. То, что вы мне показали, отличается от того, что я видел ранее. Это настоящий рассказ. Но не гордитесь! Он всего навсегда говорит о том, что способности у вас есть. И вам еще много и много надобно учиться и читать, читать, читать. Опыт придет с годами. Так что пишите, раз вы не можете побороть в себе эту страсть. Читатель найдется. Даже если это будет всего-навсего один читатель — все равно пишите. Ибо талант — это божий дар, и его надобно развивать, а не губить! Знаете, что мне во всем этом нравится? — спросил он загадочно, отдавая тетрадь Сергею, и сам же ответил. — То, что вы правдиво пишите о нашей действительности. Пусть у вас кое — что не получается, это в конце концов не самое главное. Главное — правдивое свидетельство о своем времени!

Наступил вечер, и любителям литературы пришлось перейти на террасу, где их ждал только что заваренный, на травах, душистый чай.

АЛИНА

Однажды в третьем часу после полудня Сергей Изотов пришел на Сосновую, в дом 22, в котором проживал знакомый писатель, и застал его отдыхающим в саду, под яблоней.

Роман Федорович сидел в качалке, положив руки на подлокотники, и покуривал болгарскую сигарету в длинном белом мундштуке, сизый тонкий дымок поднимался перед его лицом и таял в воздухе.

Вокруг стояла настороженная тишина, не слышно даже кудахтанья кур в соседнем дворе, лишь изредка посвистывания трясогуски, доносились со стороны картофельного поля. За полем в послеобеденном мареве изнывал бесшумный сосновый лес.

Сергей Изотов принес тетрадь в черной коленкоровой обложке. Сегодняшним утром он переписал в нее свой новый рассказ и хотел показать писателю, но не знал, как предложить, и долго разговаривал с ним о пустяках, пока тот сам не обратил внимания на тетрадь в его руке.

За время знакомства с молодым человеком, который решил стать литератором и писал каждую неделю по два-три рассказа, он прочел уже целую дюжину. Новый рассказ был о любви, с весьма мрачным концом. Его героиня, юная девица, из-за неудачной любви приняла уксус и хотя не отравилась до смерти, все-таки была доставлена в больницу. Рассказ был драматичен по сути и обладал одним достоинством: он точно описывал переживания героини, будто бы автором рассказа был не молодой человек, а сама девушка.

Писатель дочитал рассказ, вздохнул и заново раскурил сигарету. Молодой человек с трепетным сердцем наблюдал за ним, ожидая, что тот скажет. Утром Сергей был в восторге от написанного, теперь сожалел, что показал такое несовершенное и неинтересное произведение.

Роман Федорович молчал потому, что написанное неопытной рукой все же производило впечатление, хотя и не претендовало на то, чтобы быть поставленным рядом с маленькими шедеврами на эту тему. Однако этот рассказ задел его за живое, и теперь он искал теплые слова, которые бы приободрили молодого человека и поддержали в нем творческое начало. Он знал по своему опыту, каково бывает художнику, когда не сбываются его надежды, и не мог представить, насколько неудач его хватит, и как долго он будет терпеть их. По мнению Романа Федоровича Сергей подавал надежды стать в конце–концов настоящим писателем.

— Ну что ж, — произнес писатель, щурясь от солнечных прямых лучей, — возможен и такой случай. Вполне возможен. Любовь, знаете ли, чувство особое… — он вдруг умолк, не зная, как точнее выразить свою мысль о любви, а затем начал совсем о другом: — Видите ли, я думаю так: хотя и мучительна неудача в любви, все равно смерть из-за нее — нелепость! Ваша героиня молода и неопытна, но все же, мне кажется, вряд ли она пошла бы на этот шаг. Чтобы покончить с собой. Это я имею в виду. Хотя в молодости часто приходят подобные мысли в голову, однако юность в большинстве своем их не осуществляет — слишком сильна жажда к жизни и крепка надежда. Вот почему в молодости утешаешься от неудач гораздо быстрее, чем приходишь в уныние. Поэтому, думаю, конец вам не удался. А в остальном все очень убедительно. И даже очень. Вы — молодец! — писатель вздохнул и вдруг сказал. — Впрочем, мне известен случай с подобным исходом. Да что там известен! — Роман Федорович решительно махнул рукой и вполоборота повернулся к молодому человеку. — Этот случай произошел со мной и моей первой женой. Я вам как-то говорил об этом. Но у нас было все иначе…

Он сделал несколько глубоких затяжек, наполовину сокративших сигарету, и начал так:

— Моя жена была красивой женщиной. Не подумайте, что я говорю это с целью вызвать у вас интерес, как сочинитель какого-то романа, в котором героиня непременно должна быть красавицей, с темно-каштановыми косами и тому подобное… Жаль, у меня не сохранились ее фотографии, тогда бы вы могли убедиться в этом сами. Я слышал, что у Бориса Павловича Холодкова, нашего художника, проживающего возле старого парка, на другом берегу реки, был ее портрет юных лет и, говорят, очень удачный. Портрет, как известно, висел на какой-то выставке и вызвал восхищение публики, но сейчас я сомневаюсь, что он сохранился, — прошло столько лет!

Однако, чтобы вы имели какое-то представление, скажу: у нее был продолговатый овал лица, ровный нос, с узкими ноздрями, изящный подбородок; небольшой рот со слегка вздернутой верхней губкой; зубы ровные, чистые, глаза карие, крупные; ресницы длинные, волосы густые, темные. Не знаю, смогли ли вы представить ее. Вряд ли. Тогда верьте мне на слово. А как она улыбалась! Мне всегда казалось, что в этом и заключалось ее подлинное очарование. Улыбка ее была от души, не наигранная, непосредственная, как у ребенка. Замечательная улыбка! Даже сейчас, вспоминая о ней, мне становится немного тепло на сердце. Эх, годы! Если можно было вернуть их, хотя бы частичку того, что прошло, было бы так приятно! Да не бывать тому никогда. Вот чего по-настоящему жаль!

Над поселком появился винтокрылый спортивный самолет. Гул его моторов прокатился по всему безоблачному небосклону и стал глохнуть вдалеке. Сергей посмотрел в сторону звука, самолет уже скрылся за вершинами сосен.

Писатель продолжал:

— Она жила в нашем поселке со своей бабушкой, а тогда, сорок лет назад, поселок был почти такой же — столь же нелепо и нестройно стояли дома, такой же путаницей пролегали улицы и переулки, и люди были такие же, если не учесть, что теперь они заметно постарели, а некоторые умерли. Смерть косит нас потихоньку. Но не об этом мой сегодняшний рассказ.

Сергей поудобней уселся на складном стуле и со вниманием слушал неторопливую тихую речь Романа Федоровича.

— Я частенько летом наведывался в Пехорск вместе с отчимом, который снимал у этой старушке, бабушки моей будущей жены, комнатку в деревянному, одноэтажном доме. Мы любили рыбную ловлю, а в реке тогда клюв был изумительный!

Я был молод, очень молод и только готовился стать литератором, писал от случая к случаю, и у меня, признаюсь откровенно, ничего не получалось, даже абзаца, и я усиленно и много читал.

Впервые я увидел Алину, когда ей минуло одиннадцать лет. Родители каждое лето привозили ее из Москвы к бабушке, матери отца. Это был дивный ребенок, наивный, как и все дети, и очень веселый. Она бегала с мячом, играла с куклами да скакала через веревочку — в общем, вела обыкновенную девчоночью жизнь. Но и тогда уже можно было судить, что со временем она станет привлекательной женщиной.

Шесть лет я не был в Пехорске — путешествовал, если мои разъезды из города в город можно назвать путешествием. Отчим мой умер от инсульта, мать погибла в авиационной катастрофе. Я остался один. Писать не научился и ничего не писал — надо было подчиниться тяжелой необходимости зарабатывать себе на хлеб, но мысль о писательстве никогда не покидала меня. За это время я овладел несколькими профессиями: работал наборщиком в типографии, слесарем на заводе, водителем автобуса. Да, удивительное было время! Тогда казалось — все по плечу.

Однажды я вспомнил о подмосковном городке, о его лесах, озерах, речках, тишине, собрался и поехал. Эта поездка стала важным событием в моей жизни, поэтому она мне и хорошо запомнилась. Кто знал тогда, к чему это приведет? Но все по порядку. Слушайте!

Приехал я, стало быть, к нашей знакомой старушке. Она была еще здорова, хотя зрение ее ослабело, но меня узнала, обрадовалась и отвела мне ту же комнату окнами в сад. Помню, будто бы все было вчера…

Тогда ясным солнечным днем я был бодр, весел, напевал, выкладывая из чемодана свой нехитрый багаж. Случайно подошел к окну, наклонился над сиренью в стеклянной вазе, стоявшей на подоконнике, и увидел: отворилась калитка в сад и вошла и направилась по тропинке к дому девушка, юная, длинноногая, в узеньком сарафане, с чудесными темными волосами до плеч. Я еще подумал: “Что ей здесь надо?” Потом разглядел в руке авоську, а в ней — хлеб, какие-то свертки, бутылку подсолнечного масла. Я догадался, что это бабкина внучка, та шаловливая девчонка, которая играла когда-то в этом саду. Девочки ведь так быстро растут. В походке она была легка и изящна и, помнится, с какой жадностью, с каким восторгом я следил за ней, следил, как она шла, как раскачивалась сумка в ее руке, как натягивался на бедрах подол от ударов ее колен. Я слышал, как в соседней комнате она заговорила о чем–то со старушкой, засмеялась и постучала ко мне в дверь.

Я сказал: “Войдите!” И как только отворилась дверь, от сквозняка взвились на окне тонкие занавески, и ваза с сиренью грохнулась об пол. Мы оба бросились к ней. Ваза разбилась.

— Бог с ней! — сказала Алина, посмотрела на меня с улыбкой и спрашивает. — Вы узнали меня?

Как часто человек не сознает и не знает, на что он способен, не подозревает, что дремлет в нем или спит и что впоследствии вспыхнет от одной лишь искры, сильно и ярко, как загорается солома, будь то любовь или ненависть.

Вот так и со мной. Я даже не предполагал, что по приезду в Пехорск со мной произойдет подобное, что меня завертит, подхватит это необыкновенное чувство, как высказывались старые писатели, “всепоглощающее чувство любви”. Я не ожидал, что две первые ночи не смогу заснуть, взволнованный лунным светом и запахом цветов, буду ходить вокруг дома с щемящим от нежности сердцем и думать, думать бог знает о чем…

Мы подружились с Алиной, легко нашли общий язык и часто стали проводить время вдвоем. Днем она ходила со мной на этюды, прихватив томик Тургенева или Чехова. Видите ли, я считаю, что начинающий писатель должен, как художник, бродить по окрестностям и описывать все встречающиеся более-менее примечательные места. Это я называю принципом Флобера. Помните, как Флобер учил писать молодого Мопассана? У меня была такая толстая тетрадь в клетку, в которую я старательно записывал все, что встречал на своем пути и что замечал мой глаз. Скажу откровенно, мне так точно и красочно никогда не удавалось изобразить увиденное, как тогда. А все оттого, что Алина была рядом, что ее волосы, руки, платья пахли лесом и травой, что она возле меня рвала цветы и плела венки себе и мне на голову. Хочу сказать, что я уже до самой маленькой клеточки, до самого маленького нервика был влюблен в нее, хранил в себе эту любовь, как тайну, и мне было сладко и мучительно от этого. Я пьянел от солнца, чистого воздуха, звона насекомых, свиста птиц и от глубокой дивной радости. А как тогда была восхитительна природа! Куда ни глянешь — колышутся сетчатые тени, листья всплескивают яркой зеленью и все звенит вокруг: и вверху, и впереди, и позади, и с правой и с левой стороны — движется, колышется, шуршит, поскрипывает, поет — и все это и юная прелестная женщина сливались в хорошее яркое впечатление. Я и сейчас, спустя столько лет, не могу забыть этого переживания.

Однажды, рано утром, я бесшумно выбрался через окно из дома, чтобы не будить хозяев, и пошел в лес. Ночь провел беспокойно, почти совсем не спал.

Задумавшись, я незаметно для себя подошел к Волчьему озеру и увидел девушку. Это была Алина. Ее неожиданное присутствие удивило меня и обрадовало: мне так много хотелось сказать ей. Я не успел выйти из кустов — она разделась, не замечая меня. Я затаился, боялся шевельнуться, да где там шевельнуться, я боялся даже вздохнуть. Очарованный, потрясенный, я взирал на нее и не чувствовал угрызения совести, смущения или неловкости. Я забыл и про паутину, налипшую мне на лицо, и про то, что хотел ей сказать, ибо ничего на свете нет красивее обнаженного тела любимой! Помню, явственно помню: над поверхностью озера курился туман, сверкали в траве капли росы, и осока острыми стрелками своих стеблей колола прозрачный воздух. Алина, нагая, прошла на краешек доски, служившей рыболовам настилом, балансируя руками, потрогала ступней воду и погрузилась в нее, медленно и так осторожно, что от нее почти не разошлись круги. Плавала она без плеска, лишь голова торчала над парившейся поверхностью.

Когда она выходила на берег, с нее стекала вода, кожа влажно блестела в утренних лучах солнца и задорно были вздернуты крепкие холмики ее грудей, а сосочки от холода стали твердыми, как ягоды. Я подождал, пока она оденется, отожмет волосы и только тогда, будто невзначай, вышел из кустов.

— Ах, как вы меня напугали! — сказала она.

По дороге домой, Алина призналась, что не спала ночь, пугалась моих шагов и сейчас у нее кружится голова. От нее пахло озером, зеленью, под платьем, я знал, она — голая, твердая, нежная и терял голову от любви и желания.

Вечером мы сидели на крыльце, увитым вьюном. Любуясь закатом, она сказала, что такого необычного светло-малинового цвета и большой желтой луны она не видела никогда. Это как в сказке, и кажется, вот-вот поверх островерхих елей пролетит стая диких гусей. Действительно, было очень живописно!

Над нами с писком носились летучие мыши, и я пугал ее, что они сейчас вцепятся в белое, в ее платье. “Неправда”, — сказала она, и ее лицо оказалось в такой близи от моего, что мне ничего не оставалось, как слегка склониться и поцеловать ее в губы.

Она не вскочила, не оттолкнула меня, не вскрикнула, только моргнула ресницами. Шум загремевшего ведра в сенях испугал нас, она рванулась из моих рук, и прежде чем я успел опомниться, скрылась в своей комнате. А я остался в саду и все ходил взад-вперед да заглядывал в ее окно, прикладывался лбом к холодному стеклу и, чтобы лучше видеть, загораживал от лунного света глаза ладонями. Алина взволнованно смотрела на меня из комнаты. У меня глухо билось сердце, дрожали руки, но она отказывалась открывать окно. Я шептал:—”Алина!” Она тихо отзывалась:—”Нельзя. Идите спать!”

Утром она вошла ко мне, как невеста, с распушенными волосами и букетиком фиалок. Я стал целовать ей руки, а она спрашивала, смущаясь:–“Зачем? Для чего?”

Участь моя решилась. Она согласилась стать моей женой. Свадьба была нешумная и немноголюдная. Мы оба смущались ее родителей: высокого черноволосого красавца отца и мать, хорошенькую женщину в розовом; оба были актерами одного московского театра.

После свадьбы мы уехали в Крым — деньгами нам помогли ее родители — купались в море, загорали, ходили в горы, где любовались звонкими водопадами и светлыми лугами. Ночевали где придется: на свежем воздухе, в фруктовых садах на соломе, в сухих маленьких домиках…

Это была счастливая поездка. Я написал несколько удачных рассказов и поверил в себя. Да и Алина поддерживала во мне эту веру. Она много читала, понимала литературу и советовала мне писать, не обращать внимания на нелестные отзывы редакторов и издательских рецензентов. Я не поверил критики, а поверил Алине и тем спас себя как писателя. Я настолько уверовал в себя, что написал для того времени очень смелую книгу. Правда, мой роман не напечатали, на то были особые причины, о которых я не хочу сейчас говорить.

Алина родила дочь. Это случилось в 1966 году. Материнство ее преобразило. После родов она преобразилась: округлилась в бедрах и от этого, казалось, стан ее стал тоньше, пополнела грудь и ростом вроде стала выше. Вообще, превратилась в настоящую женщину и была очень хороша собой. Жили мы в Москве — снимали комнату в Измайлове. На улицах, в парках, где бы она ни появлялась, на нее восхищенно смотрели мужчины. Я боялся, как бы столь откровенное внимание не испортило ее, хотя она по-прежнему держалась естественно, просто, независимо, улыбалась без кокетства и была чуточку наивна.

Помню, как–то в Большом театре, один молодой человек в военном проговорил восхищенно: “Змея!” И меня поразило это слово своею точностью. Право, в ее красоте было что–то змеиное, неуловимое, неожиданное: и в том, как она несла свою изящную голову, и в темных крупных глазах, и в небольшом рте, и в трепещущихся нервных ноздрях, и в гибких и в мягких движениях.

Я сильно и слепо любил ее тогда, мне нравились оборки ее платья, туфли, которых она носила, запах духов, восхищала ее гордость, легкая, летучая походка. Мои опасения подтвердились: характер ее изменился, она стала более требовательной, капризной, интересы ее сосредотачивались вокруг нарядов и театра и, мне казалось, не столько ради искусства, сколько ради того, чтобы блистать там, в зале, в фойе, в буфете.

Это стало ее потребностью: ей нужно было, чтобы кто-то постоянно твердил ей, что она прекрасна, чудесна, восхитительна. Она начала краситься, подчернять глаза, но делала это тонко, с большим вкусом. Она носила изящные бело-красные и черно-белые костюмы и шляпы с широкими полями. Все необыкновенно шло к ней. Особенно широкополые шляпы. Она казалась дамой, сошедшей со старого испанского портрета.

Детей она более не хотела, да и дочь наша почти все время находилась у бабки и деда на Арбате. Старики в ней души не чаяли, любили ее больше, чем дочь. Девочка вырастала, взрослела и с каждым годом становилась все более и более похожей на мать. К тому времени я написал два сборника и один военный роман. Все три книги мне удалось издать, роман получил государственную премию. Жизнь наша в материальном положении была обеспечена, свободного времени было предостаточно, по крайней мере, у нее. Каждое лето мы ездили отдыхать к морю.

Тут надобно оставить место в моем рассказе одному человеку, который, так сказать, “ввязался” в нашу жизнь, как только можно ввязать к двум ниткам третью, — крепким толстым узлом.

Собственно, это нужно было ожидать, и сейчас, думая о прошлом, я прихожу к выводу, что этот Борис Каталов, так, помнится, его называли дамы, проходимец, краснобай, болтающий всякий вздор всем женщинам без разбора,— этот Борис Каталов не был судьбой. Если бы не он, был бы кто-нибудь другой, ибо в наших отношениях с Алиной наступил вдруг тот опасный перелом, который обычно случается рано или поздно почти во всех семьях, и то, что именно он оказался на пути, так это чистая случайность.

Мы встретили его в Крыму, где в одном из санаториев, обоим, ей и мне, от невроза было прописано лечение. И вправду скоро нервы наши поправились, и мы стали менее раздражительны и более терпимы друг к другу. А, может, это просто воздействие дивных сосен, чистого воздуха, теплого моря, солнца, праздной жизни, в которой мы оказались и в которой не надо трудиться и мучить себя заботами.

Увидели мы его на одной из аллей Ялтинского парка. Он стоял под раскидистым толстым платаном в белом костюме, в белой шляпе, смуглый от жаркого солнца, этакий аргентинец, с тоненькими усиками и узкими бакенами. На нее он смотрел без стеснения, нагло, с легкой усмешкой, как смотрит молодой мужчина, уверенный в неотразимую силу своего обаяния. Мне стало интересно, как она отреагирует на это, и я обратил ее внимание на этот колоритный экземпляр. На него она взглянула мельком, как бы вскользь, но уверен, что именно тогда она его и запомнила.

Мы встречались с ним каждое утро. Почему-то он всегда оказывался на нашем пути. Он поднимал шляпу, ослепительно улыбаясь, вполне вежливый, хорошо воспитанный молодой человек, в искренность которого я не верил ни капли и намерения которого мне было ясны, точно он делился со мной своими мыслями. Но тогда я этому не придавал большого значения, возможно, просто привык, что ей оказывают внимание, а меня приветствуют лишь потому, что у меня такая приметная супруга. Словом, я не чувствовал опасности и никогда бы не предположил, что она может скрываться в таком болтливом недалеком человеке. Но как познать сердце женщины, как уловить истоки движения ее чувств? Все это непостижимо. Я не первый говорю об этом.

Первое время моя жена была к нему равнодушна, в то время, как с другими подчеркнут любезна. Но с некоторых пор стал замечать ее беспокойство, казалось, ее постоянно что-то тревожит. Она подолгу не могла заснуть, ворочалась, вставала, босая и раздетая, подходила к окну, смотрела на море, на теплоходы, на игру лунного света на волнах, на силуэты стройных кипарисовых деревьев, прислушивалась к звону цикад, голосам в ночи и равнодушна была в любви, считая все это женской обязанностью и только.

Его познакомили с нами, когда он спас тонувшего в море ребенка. Большой волной понесло от берега маленькую девочку, он не растерялся, бросился за ней в белых брюках и в белом пиджаке — и был таков! Все женщины принялись его благодарить и моя Алина тоже. Она пожала ему руку, и я не мог не заметить краски на ее щеках и какого-то странного восторженного выражения глаз.

Потом он ненадолго исчез куда-то. И ее точно подменили. Она не выходила из комнаты, сказывалась больной, грустила, была капризна не в меру, раздражительна; все ей не нравилось: и бурное море, и пахучие цветы, и моя дурацкая шляпа, которую, по ее мнению, носят одни старики, и мой недостаточно чисто выбритый подбородок, до красноты натиравший ее кожу. Поговаривала о возвращении в Москву.

Но как-то вечером изумила меня своим оживлением. Принесла цветы, прежде раздражавшие ее, поставила их в вазу, выгладила несколько платьев и, одевая каждое из них, подолгу стояла перед зеркалом. Выбрала, наконец, черное, узкое, так откровенно облегавшее ее тело. Подкрасила брови и ресницы, подмазала губы, а заметив мой взгляд в зеркале, рассмеялась, сказав, что ей необыкновенно весело, весело… Подсев ко мне, потерлась лицом о мою щеку, обвила за шею руками, разожгла меня до страсти, и в самый жаркий момент выскользнула. “Нет, нет. Только не сейчас”.

А я, возбужденный и радостный, засуетился сдуру, вырядился франтом, и мы с ней спустились под руку на веранду.

На веранде тем временем играл квартет — аккордеон, контрабас, кларнет и гитара, часто выключали боковой и верхний свет. И танцующие напоминали тени, и женщин можно было отличить от мужчин по смуглой белизне плеч и рук. И вот тут я увидел его, Каталова — старшего матроса с парусника, и тогда мне стала понятна ее радость.

Он пригласил ее на танго — мелодичное, чарующее, страстное — “В парке чаир”, а я остался стоять и слушать разговор посторонних, что они, мол, самая красивая пара, и танцуют-то лучше всех и созданы друг для друга и тому подобный вздор, который так обожают высказывать любителю спектаклей.

— Он ей, случайно, не муж? — спросил кто-то, потому что со стороны их вполне можно было принять за молодых супругов. Видел и я и знал, что она похорошела и расцвела не от обыкновенного флирта, а от настоящей влюбленности, ибо все в ней говорило об этом: и тревожная, едва сдерживаемая радость и влажные приоткрытые губы, и яркий цвет лица.

Надобно увести ее тогда, но мое малодушие заставило меня стоять на месте, лживо улыбаться, делать вид, что всем доволен и сомневаться, сомневаться в том, что это серьезно и в то же время верить, что это обыкновенная увлеченность, которая быстро проходит, — и ничего большего.

Окончательно я убедился в своем заблуждении на пляже. Вот как это было. Я плавал в море. Алина загорала на деревянном лежаке. Выйдя из моря, я подкрался, неся в пригоршнях воду, чтобы плескануть на нее и увидел, как она рисует карандашом на газете инициалы “Б. К.” Тень от моей головы упала на лежак, она поспешно затерла буквы, перевернулась на спину и, сощурившись, сказала: “Солнце жжет неимоверно. Пойду искупаюсь.” Меня возмутило ее притворство. Я хотел надавать ей пощечин, но сдержался, хотя не представляю, каким образом мне это удалось, — во мне все кипело. А она спокойно, неторопливо собрала свои волосы на затылке в пучок и попросила, чтобы я подал ей шпильки, в то время, как они лежали на расстоянии вытянутой руки, любезно попросила, ласково, улыбнулась, лучась глазами. Я не дал, а швырнул их ей — нервы мои начали сдавать. Она капризно повела плечами, очевидно, поняв причину моей злости, и пошла к морю.

Вечером я играл в бильярд. Она стояла рядом, комментировала мои промахи да все советовала, какой мне шар ударить. Я мазал, злился и не раз ей говорил: “Ушла бы ты куда-нибудь!” Пришел Каталов и начал рассказывать морские анекдоты, рассмешил всех присутствующих. Потом между мужчинами возник какой-то спор, я вмешался и так увлекся, что не заметил, как оба исчезли. Это уже было слишком; я точно обезумел — обегал все аллеи, террасы, — их нигде не было.

Спустившись к морю, вблизи которого, стояла беседка, я увидел их силуэты. Затаился в пяти шагах, скрытый листвой акации, напряг слух, зрение… Они молчали. Было слышно, как волны вкрадчиво, с шуршанием и мягким плеском накатывают на берег. И тут он начинает — какие у вас роскошные волосы, какая нежная кожа: видимо, взял ее за руку… В общем, целый ряд пошлых примитивных комплементов, которые — как ни странно — кружат женщинам головы. Меня душила злость, ревность, я чувствовал, что теряю власть над собой, еще немного и затею скандал и более не в силах переносить эту муку — их разговор, умчался прочь, к санаторию.

В комнате, раздраженный и угрюмый, целый час просидел в темноте, куря сигарету за сигаретой, пока не пришла Алина. Удивилась, что я не сплю и дуюсь, по ее выражению, как сыч, хотя для этого нет причин. “Ты же сам говорил, чтобы я ушла”. А она, мол, была у моря, с Каталовым. Она так и сказала: “С Каталовым.” Я вскочил с кресла и, подойдя к ней, заговорил:

— Какие у вас роскошные волосы, мадам! Какая кожа!

— Ты подслушивал?

— Вы мне нравитесь, поверьте, — говорил я его словами. — Я вас вижу во сне.

— Ты слышал весь разговор?

— Успокойтесь, мадам! Я тут же ушел, зачем мешать этому словесному излиянию?

— Ты правду говоришь, Роман? Ты поступил, как джентльмен? Я могу надеяться?

Не знаю, почему-то ей хотелось быть уверенной, что я, действительно, не до конца выслушал его признания. До сих пор гадаю, что там было между ними, и чем у них закончился разговор? И еще: когда она хотела быть доверительной, или восстановить мир между нами, или более того, перейти к любовной игре, она всегда меня называла по имени — “Роман”. А произносила так, как не произносила ни одна женщина. “Роман”. Да, это надо слышать, у нее даже менялся голос, и мне, казалось, со мной говорит сама нежность.

Видимо, она мне все же поверила, переоделась в ночную полупрозрачную сорочку без рукавов, с длинным вырезом, открывавшим грудь, села к зеркалу и стала готовиться ко сну: расчесала волосы, стерла с лица пудру и помаду… Я наблюдал из угла комнаты; мое раздражение стало проходить и по мере того, как я приглядывался к ней, исчезло совсем. Попробуйте вообразить: с боку — столик, с другого — кресло; она — перед высоким трюмо, за ее спиной — раскрытое окно, на столе лампа-ночник под красным абажуром в виде грибка, и свет от лампы — красный, рассеивающийся, а от него и она вся — розовая, кожа ее была такого теплого необыкновенного розового оттенка, и эта хрупкость плеч, изящный выгиб спины, какая-то едва уловимая прелесть во всем ее облике… Словом, она знала, в чем ее сила, знала, как укротить меня… И видя, что я застыл истуканом, вкрадчиво говорит: “Это не повод для ревности. Он влюблен в меня, но у тебя нет никаких оснований делать вывод, что я тоже влюблена. Хочешь, мы завтра же уедем в Москву?”

Как водится, я заупрямился, стал возражать. Она решительно заявила: “Завтра мы уезжаем. Можешь заказывать билеты. Лучше на самолет.”

И мы улетели. Но думаете, о Каталове было забыто? Или Каталов забыл нас? Ничуть не бывало. Незадолго до нового года мы увидели его во МХАТе. Он сидел с какой-то пожилой женщиной в первых рядах партера. Я только потом понял, что это был за человек. Оказывается, он имел напористый, упрямый и твердый характер: если увидит или почувствует, что где-то можно ухватить, своего не упустит.

В антракте он подошел к нам, бесцеремонно раскланялся и начал рассказывать какие-то смешные истории, от которых Алина много смеялась. Мне было не до веселья. В предчувствии беды я стал подозрителен, зол, возненавидел его, ее, театр, и наш вечер едва не закончился ссорой. Правда, надобно заметить, больше я с ним не встречался и не видел его, но предчувствия, что он находится где-то рядом, никогда не покидали меня. Он стал нашим роком, злой судьбой. Он даже мне снился, этот Каталов, но не как недруг, а как хороший знакомый, с которым мы преспокойно беседовали на отвлеченные темы.

С женой у меня отношения совсем испортились, и день ото дня становились все хуже и хуже, разговаривали мы только повышенным тоном, а то и кричали, и у обоих появилось достаточно оснований для упреков к друг другу. Мы становились чужими, я это чувствовал, видел, и ничто уже не могло нас спасти.

Алина частенько стала задерживаться или уходила неожиданно куда-нибудь, не предупредив меня. Как она потом объясняла: была в гостях, у знакомых. До меня же дошел слух, что ее видят в обществе одного высокого молодого мужчины. Я догадывался, с кем она могла встречаться, однако не сделал ни одной попытки выследить ее, застать их вместе и не говорил с ней на эту тему, зная, что разговор между нами был бы последним.

Сейчас я затрудняюсь сказать, что сдерживало меня: страх перед расставанием или утвердительный ответ об измене. Возможно, обе эти причины парализовали мою волю. И в то же время я сознавал, что так не может продолжаться до бесконечности, рано или поздно я должен буду что-либо предпринять.

И вот однажды, застав ее собирающейся куда-то, я взбунтовался, то есть решительно преградил ей дорогу и потребовал ответ, куда она направляется в столь поздний час.

Это ее возмутило, однако она вынуждена сказать, что идет к портнихе. Конечно, то была ложь, я прекрасно понял, поэтому никуда ее и не выпустил. Она устроила сцену, сорвала с рук нитяные перчатки, что-то сказала обидное мне, я — ей. Так, слово за словом, мы провели целый вечер, один подле другого. Наш последний вечер. И вдруг телефонный звонок, неожиданный, резкий. Мы оба вздрогнули — так он был некстати. Я снимаю трубку и передаю ей. Косясь в мою сторону, она боязливо произносит: “Алло”. И тут слышу его голос — требовательный, нетерпеливый, строгий: “В чем дело, Алина?” Таким тоном говорят только со своей опоздавшей женой или любовницей.

Она прикидывается удивленной, отвечает: “Вы не туда попали.” И эти слова, дрогнувший голос, какой-то растерянный жалкий вид — выдали ее. И я, наконец, уверовал в то, что другим давно было известно. Я отобрал у нее телефонную трубку и положил на рычажок. Она умчалась в спальню и уткнулась в подушку, беззвучно рыдая, а я, усмехнувшись, спрашиваю: “К этому портному ты и собиралась идти?”

Она кричит: “Прекрати сейчас же! Ты — невыносим! Я от тебя уйду!”

Нужно было промолчать, не придавать значения ее словам, но в меня вселился бес противоречия. Я сказал: “Тебя никто не держит.”

Она подняла голову, поглядела на меня полувысохшимися глазами, в которых горело безумие, вызов, и шопотом произнесла:

— Прекрасно. Значит, ты этого желаешь. И вполне убежден, что мне следует уйти.

Я возразил, что не говорил этого. Тогда она заявляет:

— В таком случае, как же ты собираешься со мной жить, подозревая меня в измене?

— Если это так, то ты должна сказать правду.

— А если я скажу, что все это твои выдумки, игра больного воображения.

К моему стыду, я изрек следующую сентенцию:

— Женщина никогда не скажет правды.

— Значит, все эти годы я тебе лгала?

— Я не утверждаю.

— Но и не отрицаешь.

— Когда очевидно, трудно усомниться.

— А сомневаться ты не хочешь.

— Вот именно.

— Ну что ж. Не сомневайся, если тебя это утешает. Считай, что я та змея, которая пригрелась на твоей груди. Ты же любишь меня сравнивать со змеей… Земелой, по земле ползущей. А ты, не в пример мне, всегда в полете, как Пегас. Вот и летай!

Она поднимается и начинает собирать свои вещи, молча, без суеты, все складывает в чемодан, а я сижу тут же, в спальне, просматриваю газеты да наблюдаю за ней украдкой. Думаю, успокоится моя Алина — и все у нас пойдет своим чередом. Не пошло.

Алина идет в прихожую, одевается и выходит. Дверь хлопает. Я спохватываюсь, бросаюсь к окну — она проходит по двору. Вот когда я понимаю, по–настоящему понимаю, что это не шутка и не притворство рассерженной супруги. Она ждала случая, чтобы со мной расстаться, чтобы для этого был повод. Это было похоже на игру, и я в нее включился, ничего не подозревая.

Я побежал за ней, но было поздно — она села в такси и уехала.

А на следующий день, ей в отместку, уехал и я. В Малеевку, дав ей возможность либо вернуться, либо уйти совсем, забрав остальное, что будет угодно. Возвратившись через три недели, я обнаружил, что из ее вещей осталось менее половины. Все стало ясно: она решила расстаться со мной окончательно. Я сказал: “Счастливо оставаться, сударыня!” — и бежал из Москвы. Отправился на Кавказ, оттуда в Сибирь, на Дальний Восток. Признаюсь, в то время я находился в страшной депрессии, этакой желто-серой меланхолии, когда жизненные краски внезапно блекнут, а на плечи ложится тяжкая усталость, которую никак не удается сбросить.

В Хабаровске совершенно случайно я попался на глаза одной старой шаманке-бурятке, поразившей меня своей прозорливостью. Она сказала: “От тебя жена ушла, хороший человек. Не томись! Разошлись ваши линии к твоей же пользе. Дальнейшая совместная жизнь не принесла бы ни тебе, ни ей ничего хорошего”.

Я поверил и успокоился. И вот тут во мне поднялись такая творческая сила и вдохновение, какие я более никогда не испытывал. За два года я написал три самых лучших своих романа, кстати, и ту повесть “Дождь”, которая вам понравилась…

Когда я оказался снова в Москве, ко мне пожаловал ее адвокат с требованием развода. В суд я не пошел, дав письменное согласие. Но это не все, — Роман Федорович предупреждающим жестом остановил Сергея, было поднявшегося со складного стульчика. — Я не рассказал самого главного, то есть, чем все это кончилось.

Незадолго до ее смерти мне удалось с ней свидеться. Это было в семидесятых годах, спустя двадцать лет после нашего расставания. Почему-то мне запала в голову мысль приобрести земельный участок в Подмосковье и построить дом. Я не хотел думать ни о каком другом местечке, кроме Пехорска, и стал наводить справки. Так я узнал, что Алина проживает в поселке и что с ней произошло несчастье: сгорел старый бабкин дом. К этой беде прибавилась другая: ее сбил автомобиль, в результате — перелом тазобедренной кости и левой ноги. К моему приезду, правда, она поправилась, но ходила с заметной хромотой. Конечно, изменилась, похудела, но все еще была хороша, как бывает хороша природа теплой осенью. Одним словом, она находилась в поре своего бабьего лета. Но что особенно приятно поразило меня, так это ее духовный рост. В этом мою Алину было не узнать. Видимо, она приобрела или получила, не знаю, как правильно выразиться, какой-то опыт. Или, вернее, какие-то сокровенные знания, ибо духовное преобразование было очевидным. Оно сказывалось во всем — в ее облике, ее речи, словах, в ее терпимости и в каком-то удивительном выражение и блеске глаз. Правда, мой приезд застал ее врасплох и в какой-то мере даже озадачил. Это и понятно — меньше всего ей хотелось видеть именно меня.

Я ее давно простил, хотя воспоминания о нашем расставании были не из приятных — как ни храбрись, а забыть-то всего невозможно. Частично от нее, частично от других лиц я узнал, что она была замужем за другим человеком, а не за тем, к кому от меня ушла. Меня это в какой–то степени даже утешило. Однако она рассталась и со вторым мужем и последний год проживала одна. Она работала в местной больнице врачом-психиатром.

В эту последнюю встречу нам удалось немного поговорить. Мы были откровенны. Тогда, при нашем роковом расставании, ей было двадцать пять лет, мне — чуть более тридцати; оба еще молоды, горячи, никакого терпения, уступчивости и здравомыслия. Теперь жизнь многому научила. Мы поняли, что в нашем разрыве несем одинаковую вину…

Она сказала, что между нами была любовь, но какая–то несовершенная, неуправляемая; она могла быть лучше, могла быть хуже. Потом посмотрела на меня так проникновенно и говорит: “Прости, что так получилось!”

Я сказал, что любил ее, как не любил более ни одну женщину и не полюблю уже никогда. И добавил: “И ты прости, ежели, что не так.”

Она сказала:

— Ты, Роман, достоин высшей похвалы, не то, что я!

И улыбнулась. Но не так, как улыбаются мужу, любовнику, когда телом владеет страсть, а улыбаются близкому, родному человеку, вкладывая в эту улыбку еще что-то врожденное, материнское… высшую любовь, душевную теплоту. Словами нельзя этого передать, это надо чувствовать. И еще я понял, будто бы этой улыбкой она сказала: прощай, прощай!

Предчувствия не обманули меня — через несколько дней я узнал, что она утопилась в Волчьем озере. Вот и вся история. Но я вам поведал ее не затем, чтобы сообщить о факте ее самоубийства. Мне хотелось отметить следующее: раз человек пошел на этот шаг, значит, он по-настоящему понял, что более ничего невозможно…

Он сказал после некоторого молчания:

— Видите ли, у каждого своя судьба, хотя он иногда стремиться ее переделать. Что-то ему удается, что-то нет; где-то он терпит поражение, где-то торжествует; иногда он осуществляет свою мечту, иногда, как ни бьется, у него ничего не получается; иной не расстается со своей надеждой до последнего своего часа, и это помогает ему в борьбе за жизнь, другой теряет надежду задолго до своего конца.

И вот тут в зависимости от характера, нравственности, если хотите, здравого смысла человек принимает одно из направлений своей дальнейшей жизни. Первое, — удовлетворяется тем, чего достиг и мирно живет оставшиеся годы, согласно своей природе. Второе, — не удовлетворившись достигнутым и считая других виновным в своей неудаче, встает преградой на пути тех, у кого еще жива эта надежда. В силу своей непримиримости и зависти ко всем благополучным. Меньшая часть выбирает третий путь, — добровольно сходит со сцены. И тут не обязательно покончить с собой. Раньше с подобным настроением отрекались от мира, шли в монахи, монахини, в скит или вообще сторонились мирских дел и всесветной суеты. Мне кажется к последним относилась и Алина…

Роман Федорович замолчал.

Взволнованный Сергей Изотов сидел и смотрел на него, держа в руке тетрадь в черной коленкоровой обложке. Он больше не думал о своем рассказе; он думал, что неплохо бы все это описать, описать именно так, как поведал Роман Федорович, потом его мысли приняли другой поворот. Его вдруг осенила одна догадка и, поборов смущение, он спросил:

— Простите, а почему вы решили, что она утопилась? Утопилась сама?

— Об этом все тогда говорили. Жители поселка. Да и милиция подтвердила, что это самое настоящее самоубийство.

— Вначале дом сгорел… — проговорил молодой человек в задумчивости.

— Ну да, — подтвердил писатель. — От замыкания электропроводки. Такой вывод сделала пожарная экспертиза, потому что во всем поселке погас свет.

— Вот я и говорю: вначале дом сгорел, потом ее машина сбила. После чего она утопилась, разочаровавшись в жизни. Ваша бывшая жена верила в бога?

— Верила, и вполне искренно. Она была православной. Носила чудный работы золотой крестик, который ей достался от матери. Была у нее и маленькая иконка-складень. Иконка Божьей матери. Работы мастера восемнадцатого столетия. Ходила она и в церковь, но не часто, по большим праздникам или когда нуждалась в поддержке святых сил.

— Ежели все так, как вы говорите, то она не должна наложить на себя руки. Для верующих самоубийство — большой грех! Правда, подобный случай описывал Достоевский, героиня его рассказа выбросилась из окна с иконой. Но тут налицо патология психики. А ваша жена, судя по всему, вполне здоровая женщина. Так я думаю.

Писатель просидел в задумчивости некоторое время.

— Знаете, — сказал он вдруг. — Я много размышлял над причиной ее смерти, но к такому выводу никогда не приходил. Что же получается? Все мои обоснования лопнули, как мыльные пузыри? По крайней мере, по отношении к ней.

Сергей пожал плечами.

— Теперь вы сами видите: тут что-то не так. Не хватает какого-то звена, чтобы быть уверенным в ее самоубийстве. Ведь вам ничего неизвестно о последних годах ее жизни? Нет ли там какой-либо тайны?

— М-да, — произнес писатель, покачивая головой. — Задали мне задачу.

Оба замолчали, наблюдая за бабочкой с черно-красными крупными крыльями, появившейся невесть от куда. Она полетала над их головами, покружилась, покружилась и взмыла над яблоней. Бабочка мелькала еще некоторое время в голубом пространстве, а потом пропала, точно дух.